Lineamientos para un análisis del carácter de la Segunda Guerra Mundial

“Por la noche. Tormenta de nieve. Vehículos. Artillería. Se mueven en silencio. De repente se oye una voz ronca en un cruce de carreteras: ‘¡Eh! ¿Cuál es el camino hacia Berlín?’ Una explosión de risa” (Vasili Grossman, citado por Beevor en Un escritor en guerra, reflejando el desinterés y a la vez la elevada moral de los soldados del Ejército Rojo).

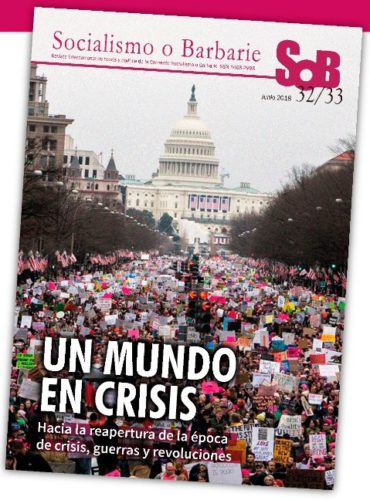

Transcurrida la primera década del siglo XXI, el panorama mundial ha cambiado drásticamente. Muy lejos ha quedado el triunfalismo capitalista de dos décadas atrás, cuando caía el Muro de Berlín. Por el contrario, lo que está a la orden del día es la crisis histórica que está viviendo la economía capitalista.

Bajo el hierro de la crisis, el último período ha estado marcado por la irrupción de una ola de rebeliones populares en los más disímiles puntos del globo.

Pero este movimiento está todavía en sus primeros pasos: sabe más lo que no quiere que lo que desea positivamente. En términos globales, a pesar de la acumulación de experiencias que se está viviendo, todavía pesa la crisis de alternativas producto del fracaso de las experiencias socialistas del siglo pasado. Resta mucho trabajo por hacer para volver a colocar la alternativa del socialismo como perspectiva para las amplias masas explotadas y oprimidas. Es precisamente en ese sentido que el proceso está todavía en sus primeros pasos.

En esas condiciones, la crítica radical de las experiencias no capitalistas del siglo XX sigue siendo de extrema actualidad: un esfuerzo no simplemente historiográfico, sino de importancia estratégica. Porque la tarea de la crítica ha sido insuficientemente sistemática, fragmentaria las más de las veces, o realizada por autores antisocialistas, como muchos que hoy aparecen en una nueva generación de historiadores.

De ahí que corresponda un combate por una justa interpretación histórica al servicio del relanzamiento de la lucha por el socialismo en este nuevo siglo, un trabajo vital para fecundar las nuevas revoluciones socialistas que están en el porvenir. En este caso haciendo un esfuerzo de interpretación acerca de las causas y consecuencias del triunfo de la ex URSS sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, junto con una consideración más global acerca del carácter de esa contienda.

1. Una paradoja histórica que requiere explicación

En trabajos anteriores hemos criticado la definición de que la ex URSS, subproducto de la mayor revolución en la historia de la humanidad y la más alta expresión de la revolución socialista en el siglo XX, hubiera logrado sobrevivir como Estado obrero, a pesar de sus deformaciones burocráticas hasta finales de la década del 80, cuando tuvo lugar la restauración capitalista.

Nuestra visión es que en algún punto de su trayectoria, la dictadura de la burocracia terminó desvirtuando totalmente el carácter obrero del Estado: no fue la dominación de la clase obrera la que concluyó disolviendo el estado, sino el estado burocratizado el que reabsorbió la dominación proletaria. En vez del “semiestado proletario” condenado a desaparecer que pedían Marx y Lenin, emergió un “superestado” de la burocracia.

Este proceso no fue en un solo acto, o un acontecimiento teórico de “tipo ideal” marcado por contrastes mecánicos. Se trató de un proceso histórico-concreto en virtud del cual el Estado obrero devino en Estado burocrático, como lo definiera tempranamente Christian Rakovsky, en todo caso con restos proletarios-comunistas.

A los determinantes más generales de este proceso nos hemos dedicado in extenso en otros trabajos. Lo que nos mueve aquí es cubrir una deuda respecto del proceso de involución de esa formación no capitalista desde el punto de vista histórico: dar cuenta de algunos de los principales jalones por los que pasó y que dieron lugar a lo que llegó a ser, teniendo como centro la explicación de cómo aun en medio del proceso de intensa burocratización que vivía la URSS, se diera la paradoja histórica de que ésta pudiera derrotar el nazismo.

Estos procesos atañen a una reconsideración del significado del giro “izquierdista” de Stalin a finales de los años 20 (que ya hemos realizado en otros trabajos); el carácter de las purgas stalinistas de 1936-1938; la experiencia de la Segunda Guerra Mundial en el frente oriental, gesta histórica inmensa del pueblo soviético y centro del esfuerzo de interpretación este artículo, y finalmente la experiencia de la dominación “soviética” en los estados no capitalistas de Europa oriental, así como la evolución de la URSS a la salida de la guerra mundial, donde termina cerrándose el círculo del Estado obrero ya devenido en Estado burocrático.

Llevar adelante esta evaluación de algunos de los jalones históricos que produjeron la descomposición del Estado obrero, con una dialéctica particular que todavía permitiera su triunfo en la segunda guerra al tiempo que hipotecaba irremediablemente la perspectiva socialista, es el objetivo que nos planteamos en este trabajo, así como una resumida reconsideración del carácter específico de la Segunda Guerra Mundial. Digamos también que este trabajo fue en cierto modo el “laboratorio” de algunos de los conceptos que presentamos en nuestro folleto Ciencia y arte de la política revolucionaria, y es en varios aspectos complementario de él.

Cuando la clase obrera es desalojada definitivamente del poder

“¡Han tomado Teruel! ¿Y a su mujer también?”

Pierre Broué decía que éste era un chiste que circulaba ampliamente en la URSS durante los años de las grandes purgas (1937 y 1938). Teruel era una localidad española que había caído en manos de los franquistas, y el chiste refería a la magnitud de la represión de esos años que alcanzó unos 8 millones de detenidos, así como 700.000 fusilados. El stalinismo borró del mapa casi más gente que el franquismo en la guerra civil.

Sobre las purgas del stalinismo se han escrito ríos de tinta. ¿Qué de nuevo podría decirse acerca de ellas?

En este caso, queremos sólo subrayar algunos puntos que sirven a los objetivos de este trabajo.

Buscamos delimitarnos de dos visiones: la primera, aquella que estúpida e interesadamente pretende vender una línea argumental de continuidad entre el bolchevismo y el stalinismo. La segunda, tradicional en el trotskismo, que ve en las purgas un evento de consecuencias eminentemente políticas.

Por el contrario, a nuestro modo de ver las purgas no solamente contribuyeron a enterrar políticamente la Revolución Rusa, sino que terminaron desalojando del poder a la clase obrera. Se trató de un acontecimiento de consecuencias cualitativamente mayores a lo que se ha evaluado habitualmente en las filas del marxismo revolucionario.

¿Cuál fue su resultado específico? Simple: la desaparición definitiva del partido bolchevique y la creación del partido stalinista. A Stalin no le alcanzó con burocratizar el partido bolchevique; ni siquiera quedó satisfecho con la primera generación stalinista que festejó su triunfo sobre las demás tendencias –en primerísimo lugar, la Oposición de Izquierda– en el “Congreso de los triunfadores” de 1934. Con las purgas de 1937 y 1938 arrasó también con esta primera generación stalinista que todavía tenía algunas de las marcas de la época revolucionaria, dando lugar al surgimiento de un partido enteramente nuevo conducido por una novel generación dirigente, muchos de cuyos principales miembros no llegaban a los 40 años. Werth habla del grupo stalinista constituido en la lucha “contra todas las oposiciones” incluyendo en él a Kaganovitch, Vorochilov, Molotov, Mikoian, Adreiev, pero también los más jóvenes Jdanov, Malenkov, Iejov y Beria (El terror y su desarrollo. Stalin y su sistema: 190).

“La renovación de cuadros fue espectacular: a comienzos de 1939, 293 de 333 secretarios regionales del partido y 26.000 de 33.000 altos funcionarios de la nomenklatura del Comité Central estaban en sus puestos desde hacía menos de un año. A comienzos de 1937, el 88% de los secretarios regionales habían adherido al partido antes de 1923; dos años más tarde, ese porcentaje se derrumbó al 18%, la inmensa mayoría (65%) de los nuevos promovidos a estos puestos claves habían adherido después del ‘Gran Giro’ stalinista de 1929” (Werth: 192).

Aquí debemos explicar por qué nuestro enfoque le da dimensiones sociopolíticas a un acontecimiento, a priori, puramente político, como se lo interpretó tradicionalmente.

Con la revolución, el poder quedó en manos del partido que dominaba ampliamente los soviets, y cuya dominación se fue ampliando aun más en los años subsiguientes: el Partido Bolchevique. El poder en manos del partido significaba que también correspondía a él (por intermedio de las instituciones que fueren) el manejo de los medios de producción estatizados y del sobreproducto social.

En los primeros años, es una realidad que a través del partido y los Soviets gobernaba realmente lo mejor de la clase obrera rusa. Pero con el vaciamiento de los soviets que se configuró a comienzos de los años 20, y luego del cambio de naturaleza del partido bolchevique devenido en partido stalinista (proceso que terminó cristalizando en las grandes purgas), se acaba desalojando a la clase obrera del poder por la vía de la destrucción final de su partido, garantía última de su poder.

¿Qué pasa en un Estado obrero en el que la propiedad está centralizada en manos del estado cuando la clase obrera queda desalojada del poder?

¿Hay posibilidad en una sociedad de transición que la clase obrera sea desalojada políticamente del poder pero conserve su dominación en el terreno económico-social?

A nuestro modo de ver, la respuesta a ambas preguntas se resume a una sola: cuando el sobreproducto social (el esfuerzo de trabajo global de la sociedad que adquiere la forma de plusvalía estatizada), pasa a ser administrado por una capa social ajena a la clase obrera, que es la que detenta de manera efectiva los medios de producción expropiados a la burguesía, el estado ya no es “obrero”. He ahí la verdadera clave de la definición de estado obrero: quién, qué clase y fracciones de clase detentan realmente el control del sobreproducto social. Si esa capa social se eleva cada vez más por encima de la clase obrera, pondrá el excedente al servicio de resolver –por más inorgánica que sea la forma– su propia “cuestión social” como capa privilegiada.

Tampoco se trata ya de las meras formas jurídicas de propiedad: se trata que del conjunto del trabajo humano rendido en las condiciones en las cuales la producción de la riqueza sigue dependiendo del esfuerzo humano de trabajo (de una u otra forma sigue imperando, aun con restricciones, la ley del valor), la parte del león se la llevan los mecanismos de acumulación burocráticos.

El desalojo político de la clase obrera del poder significa, dialécticamente, su desalojo social: la pérdida del carácter obrero del estado ocurre aunque la propiedad siga siendo estatizada.

No hay forma de separar una cosa de la otra, como se hizo tradicionalmente en el trotskismo. La propiedad estatizada no quedó en manos de la clase obrera sino en las de la burocracia: una capa social ajena y enemiga, y no “mandadera” o “representativa” de la clase obrera. Y ya hemos escrito en otros lugares que la burocracia soviética era algo más que una mera burocracia: era la única capa social privilegiada y dominante de la sociedad soviética en el sentido pleno de la palabra (Trotsky).[1]

Este análisis nos devuelve al debate acerca del verdadero carácter de las purgas y sus rasgos extraordinariamente violentos, circunstancia que algo debía decir sobre la naturaleza de los procesos subyacentes. Si las purgas sirvieron para completar definitivamente el desalojo de la clase obrera del poder y, por lo tanto, separarlas absolutamente del manejo de la economía (de la planificación y de la administración del sobreproducto social), sus consecuencias fueron un jalón cualitativo en la pérdida del carácter obrero del Estado, mal que le pese a los enfoques doctrinarios de la cuestión: “Uno de los objetivos (y, consecuentemente, uno de los resultados) del ‘período de Yezhov’, fue la destrucción de la memoria social e histórica de la población, que es pasada de generación en generación. Una suerte de tierra arrasada fue formada alrededor de los asesinados líderes del bolchevismo en la medida que sus esposas, hijos y camaradas cercanos fueron eliminados luego de ellos. El miedo evocado por el terror stalinista dejó su marca en la conciencia y el comportamiento de varias generaciones de la población soviética; para muchos significó erradicar la disposición, deseo y habilidad de involucrarse en un pensamiento ideológico honesto. Al mismo tiempo, los ejecutores e informantes del tiempo de Stalin continuaron adelante; ellos se aseguraron su buen vivir y la prosperidad de sus hijos mediante la activa participación en las expulsiones, torturas y todo lo demás” (Rogovin). Desagradable “Estado obrero” aquel en el que sólo sobreviven los delatores…

Lo importante aquí es dar cuenta del significado de la atomización en que quedó sumida, de allí en más, la clase obrera. Es muy difícil concebir como “dominante” una clase social totalmente fragmentada, sin instancias independientes ni medios de organización que le fueran propios (políticos o sindicales), en medio de una “guerra de todos contra todos” vinculada a la supervivencia y el robo de la propiedad del Estado, como fue ocurriendo en las décadas posteriores a la salida de la segunda guerra.

Coincidimos a este respecto con lo que planteara Claudio Katz, y que parafraseamos en otros trabajos: si las conquistas de Octubre vivieron en la conciencia de la población hasta la entreguerra, perdieron definitivamente este lugar en la posguerra. La inmensa mayoría de los ciudadanos soviéticos percibían al régimen como ajeno y como un instrumento de la burocracia, y por eso no lo defendieron cuando colapsó. La noción de Estado obrero burocratizado omitía esta dimensión subjetiva y se limitaba a trazar un retrato sociológico de las clases y estratos prevalecientes en la URSS.

Tal fue el efecto real de las purgas, y de ahí sus rasgos salientes: la extrema atomización de la clase obrera bajo la burocracia stalinista. Esta atomización, más allá de manifestaciones esporádicas y heroicas de resistencia aquí o allá, configuró un hecho de alcances históricos del cual nunca se recuperó. ¡Y no se trató de la atomización de cualquier clase obrera, sino de la primera en la historia en tomar el poder!

El trotskista norteamericano David North, que trabajó a comienzos de los años 90 con el historiador trotskista Vadim Rogovin, daba cuenta de las angustias y vicisitudes de éste sobre este problema: “Para mantener su propio equilibrio emocional, Vadim intentaba, en cuanto era posible, mantenerse a cierta distancia de los acontecimientos políticos diarios. Según dijo Avner Siz [amigo de Rogovin] (…) ‘cuando vemos las noticias en televisión sólo vemos dos clases de gente, idiotas y gángsters’. Vadim intentó concentrarse lo más posible en su trabajo histórico. Pero el nivel de degradación intelectual, social y moral de la ex URSS lo afectó profundamente. Aunque él comprendía la naturaleza contrarrevolucionaria del stalinismo, encontró difícil aceptar, emocional e intelectualmente, que no hubieran salido del Partido Comunista, una organización de 40 millones de miembros, al menos unas docenas, ya que no unos miles, de verdaderos marxistas” (North, “En memoria de Vadim Rogovin”).

Y sin embargo, la ex URSS le ganó la guerra al nazismo. Y lo hizo a pesar de que en los años finales de la década del 30 campeaba una enorme desmoralización y atomización social, y que con las purgas militares y otros desastres, Stalin estaba haciendo lo opuesto a lo necesario para preparar al país para la guerra que se avecinaba. En los próximos capítulos avanzaremos en la explicación de cómo a pesar de estos desastres ocurrió la paradoja histórica de este triunfo de magnitud sin igual.

Matar o morir. Gran Terror, Terror Rojo y purgas stalinistas

“Ustedes están ahora observando el Termidor en su forma pura. La Revolución Francesa nos enseñó una buena lección, pero fuimos incapaces de ponerla en práctica. No supimos cómo proteger nuestra revolución del Termidor. Ése es nuestro gran error, y la historia nos condenará por eso” (Kamenev declarando en las purgas ante Mironov, jefe del departamento económico de la policía secreta soviética, NKVD, citado por Vadim Rogovin en “Las preparaciones para el primer juicio”)

Ante de continuar, cabe aquí una reflexión respecto de los “terrores” comparados en las revoluciones francesa y rusa, y el lugar de las purgas stalinistas respecto de ellos. Esto tiene su importancia porque, como cobertura de su acción, el stalinismo intentó justificar (o mimetizar) su terror contrarrevolucionario detrás del terror revolucionario de los primeros años del poder bolchevique. Y análogamente, los críticos liberales de ayer y hoy igualan todas las formas de terror para condenarlas en bloque.

Nicolas Werth señala que el operativo de las purgas, no sólo las más concentradas en los altos dignatarios sino sobre todo las extendidas masivamente por abajo entre los cuadros medios, se llevó a cabo mediante el expediente populista de la “crítica a los dirigentes” y las “campañas de vigilancia”. En este operativo burocrático se llamaba a la base del partido (compuesta para ese entonces de un conjunto de elementos despolitizados, sin tradición anterior, provenientes del campo y carreristas de un partido de Estado), a denunciar e identificar a los dirigentes “ineficientes” o incluso “contrarrevolucionarios”. El llamado fungía de toque a rebato para cargar a estos cuadros medios la responsabilidad por todas las inercias y los problemas de la gestión del Estado (la suma de irracionalidades de la planificación burocrática), además de servir como trampolín para una carrera hacia cargos mayores para una nueva generación.

Estas purgas, extendidas masivamente y dominadas por un sistema de “cuotificación” similar al de la planificación burocrática, golpearon no sólo a los elementos con pasado revolucionario (aunque fueran su centro evidente, y, por lo tanto, el eje del “show” de los tres juicios de Moscú entre 1936 y 1938), sino que también tenía elementos de “autodepuración” de la burocracia stalinista misma, cuyo símil años después fue una práctica común, aunque con menos intensidad, por parte del maoísmo.

Esta cobertura populista, desde ya, nada tenía que ver con los tribunales populares como expresión independiente del poder de los explotados y oprimidos en las duras condiciones de la lucha frente a la contrarrevolución, sino que constituían un montaje de la burocracia al servicio de la consolidación de su propio poder.

Un elemento característico de los juicios stalinistas era el método de la “confesión”: la autoinculpación como elemento legitimador del proceso. Claro que lo que se confesaba era la mayoría de las veces tan monstruoso que, para cualquiera con buen sentido, su verosimilitud era cuestionada. Aun así, el mecanismo funcionó con aquellos dispuestos a rebajarse moralmente con semejantes “confesiones”, incluso acusando de absurdos delitos contrarrevolucionarios a los hasta ayer estrechos camaradas de armas de Lenin.

El nivel de abyección llega a ribetes increíbles en la carta de Bujarin a Stalin antes de ser condenado a muerte, toda una pieza de justificación en aras de una filosofía objetivista de la historia.[2]

En cambio, se llenaron de honor los que nunca fueron llevados a juicio público. Fue el caso del economista bolchevique Preobrajensky, de Muralov y de tantos otros: fueron fusilados en la oscuridad y el anonimato de la noche de los tiempos, precisamente porque se negaron a confesar crímenes que no habían cometido ni a acusar a otros.

Veremos ahora que las purgas del stalinismo de los años 30 que terminan desalojando del poder a la clase obrera nada tienen que ver con el Gran Terror del apogeo del jacobinismo en la Revolución Francesa, y menos aún con el Terror Rojo de los bolcheviques de los primeros años posteriores a la revolución rusa.

En el primer caso se combinaron dos elementos. Uno, inevitables medidas de excepción en el período 1793-1794, momento en que más en riesgo estuvo la revolución frente a los enemigos externos e internos. Dos, un exceso “plebeyo” y burocrático de la fracción de Robespierre que, para mantenerse en el poder, no solamente pegó sobre el ala derecha, sino también sobre la izquierda de los hebertistas y los enragés, lo que no estuvo al servicio de la revolución sino del socavamiento de sus impulsos más progresistas. Ni hablar del terror que se sucedió desde mediados de 1794 en manos de los termidorianos y la Convención, que, en general, se concentró sobre el flanco izquierdo, por ejemplo ajusticiando a Graco Babeuf y otros integrantes de la Conspiración de los Iguales (1796).

Agreguemos que ésta última constituyó un intento heroico pero sin perspectivas, minoritario, sobre una base social heterogénea que ya había dado todo lo que podía dar: los sans-culottes, pequeños tenderos, artesanos y comerciantes de París, cuando todavía la clase obrera no se había conformado históricamente. Sin embargo, tuvo impacto como tradición en los movimientos de izquierda de la primera mitad del siglo XIX de la mano de Buonarroti (compañero de lucha de Babeuf) y Blanqui, sentando las bases para una tradición conspirativa que luego Marx criticaría por minoritaria, aunque rescatando su aspecto revolucionario (lo mismo haría Lenin con los narodnikis rusos).

Ya el caso del Terror Rojo bajo Lenin y Trotsky fue muy distinto. Más allá de algunas formulaciones equivocadas del segundo en Comunismo y Terrorismo, y de algunos inevitables derrapes en su desarrollo, Serge es muy claro en El año cero de la revolución cuando muestra cómo el Terror Rojo fue una respuesta obligada a los ajusticiamientos en masa comenzados por el Terror Blanco contrarrevolucionario.

Traverso confirma lo mismo: “La figura más siniestra de la contrarrevolución es sin duda la de Krasnov, el general que organiza la revuelta de los cosacos del Don después de haber sido liberado, muy ingenuamente, por los bolcheviques. Su recorrido llega hasta la Segunda Guerra Mundial, donde encabeza una unidad cosaca incorporada a la Wehrmacht. Será ejecutado por los soviéticos en 1947. (…) Los bolcheviques responden con el terror, decretado el 6 de septiembre de 1918 después de los atentados en los que el jefe de la policía política de Petrogrado, Moisés Uritski, es asesinado, y Lenin resulta herido” (A sangre y fuego: 57).

Traverso también cita reflexiones de Serge: “En su diario, escrito en Petrogrado durante la primavera de 1919 y luego publicado bajo el título de La ville en danger, describe la guerra civil como conflicto irreductible entre dos partes de una sociedad dividida, un conflicto que sólo conoce la violencia y donde es nula la posibilidad de acuerdo: ‘No puede entenderse la guerra civil si uno no se representa a estas dos fuerzas, confundidas, viviendo la misma vida, rozándose en las arterias de las grandes ciudades con el sentimiento neto, constante, de que una de las dos debe matar a la otra’ (…) ‘La ley es matar o morir’” (ídem: 76-7).

La reflexión de Trotsky a modo de crítica a un Serge desilusionado por la burocratización de la revolución en los años 30 es que no hay manera de pelear una revolución, y menos que menos una guerra civil, sin apelar a métodos de terror respecto del enemigo contrarrevolucionario. Cuando todos los vínculos de solidaridad que anteriormente ligaban a ambas clases sociales (explotada y explotadora) se cortan en medio del brutal enfrentamiento y carnicería de la guerra civil, el bando que muestre debilidad o ingenuidad –que, como había demostrado la Comuna, era siempre el de la clase obrera– sería liquidado.

De ahí que el terror revolucionario fuera una necesidad y no una virtud que haya que idealizar o poner como “modelo”; algo impuesto por las condiciones objetivas de la lucha, por las leyes que rigen inevitablemente toda guerra civil, y que son las más sangrientas que se puedan imaginar. Clausewitz repetía en De la guerra que la ingenuidad era la peor de las cualidades en las guerras.

Ya las purgas del stalinismo fueron otra cosa. Los fines no justificaron los medios, porque el fin de éstas fue contrarrevolucionario: desalojar del poder de la clase obrera.

En suma, el terror revolucionario es una necesidad impuesta por la lucha, un medio que responde al fin de la emancipación humana (y que, por eso mismo, es generalmente mucho menos brutal, a pesar de todo). Otra cosa es el terror contrarrevolucionario como el de los blancos o el stalinismo: es un feroz instrumento antiobrero y antipopular de la contrarrevolución.

El terror contrarrevolucionario da lugar, además, a un tipo de moral totalmente ajena a la moral crítica, consciente y humanista que caracteriza al militante revolucionario. La moral de la contrarrevolución stalinista fue una palmaria muestra de alienación a una disciplina de hierro burocrática que se hacía ciega e instrumental.

Un buen retrato de esto es la novela El señor que amaba los perros (del autor socialdemócrata cubano Leonardo Padura), que retrata el tipo de “moral burocrática”, antihumanista e instrumental inspirada por el stalinismo: “Soy el mismo y soy diferente en cada momento. Soy todos y soy ninguno, porque soy uno más, pequeñísimo, en la lucha por un sueño. Una persona y un nombre no son nada… Mira, hay algo muy importante que me enseñaron nada más entrar en la Cheka: el hombre es relegable, sustituible. El individuo no es una unidad irrepetible, sino un concepto que se suma y forma la masa, que sí es real. Pero el hombre en cuanto individuo no es sagrado y, por tanto, es prescindible” (Padura: 374).

La mezcla non sancta de ambos terrores por la historiografía reaccionaria y antisocialista de moda (incluido Werth) sólo tiene por fin desacreditar la lucha revolucionaria contemporánea, del mismo modo que la crítica al terror del jacobinismo en el siglo XIX servía a los fines del pensamiento conservador que añoraba el Ancien Régime. Es parte de un vasto operativo de deificación histórica de la democracia burguesa, una estigmatización que comparten todas las fracciones explotadoras y conservadoras para ensuciar la idea misma de la revolución social en este nuevo siglo.

Un inmenso triunfo histórico, pero pírrico desde la perspectiva socialista

En ninguna otra parte se recuerda la II Guerra Mundial como en los países de la ex URSS, algo que señalan todos los observadores. De entre los múltiples aspectos en juego, nos queremos dedicar a uno: el frente oriental y una sumaria comparación de las economías de guerra nazi y soviética durante la contienda, a modo de proveer uno de los elementos de explicación de la derrota del nazismo.

El frente oriental fue el más importante de la Segunda Guerra Mundial: decidió la suerte de la contienda y su momento de quiebre fue la derrota del nazismo a comienzo de 1943 en Stalingrado, derrota de la cual nunca se recuperaría (Von Paulus firmó su capitulación el 1° de febrero de ese año).

El éxito soviético en la segunda guerra fue un extraordinario triunfo popular, un acontecimiento histórico de magnitud sin igual que requiere ser explicado y comprendido, y que significó la derrota histórica del nazismo, la expresión más perversa del capitalismo hasta nuestros días.

En el combate al nazismo la ex URSS sufrió 27 millones de bajas directas: 10 millones de soldados, 11 millones de civiles y más de 5 millones sin clara especificación. La impresionante cifra de movilizados por parte del Ejercito Rojo alcanzó 34.476.000 hombres y mujeres, de los cuales solamente 4.827.000 revestían en sus filas al comienzo de la guerra. A las mujeres les tocó el grueso del esfuerzo en la producción, llegando a totalizar el 60% de la población económicamente activa al final de la guerra; en el frente sumaron entre 500.000 y 800.000.

El reverso de esta inmensa movilización, y de la masiva destrucción causada por la guerra, se observa en el terreno demográfico. Diversos cálculos contabilizan un dramático desplome de las tasas de natalidad durante los años de la guerra, señalando que sumando los muertos entre 1941 y 1945 y los nacimientos que se deberían haber producido y no ocurrieron, la cifra de pérdidas debe ser aumentada a la monumental de 50 millones de almas: un verdadero derrumbe demográfico del cual la ex URSS nunca se recuperaría. Esta cuestión es evidente en la crisis poblacional que atraviesa los territorios de la Rusia actual y los de las ex repúblicas hoy independientes, rasgo marcado también por todos los analistas.

La URSS totalizaba 197 millones de habitantes en 1941, de los cuales 40 millones eran ucranianos (en Ucrania se perdieron diez millones de vidas durante la guerra, un cuarto de su población), cifra que, insistimos, no se ha recuperado ni aun hoy, en la segunda década del siglo XXI, con Rusia bordeando 150 millones de habitantes y Ucrania 45 millones, es decir, millones de habitantes menos que 70 años atrás.

El especialista militar inglés Chris Bellamy señala que si a la salida de la segunda guerra en los países de occidente capitalista se vivió el llamado “baby boom”, en la ex URSS y sus países sucesores, la pérdida fue demasiado grande como para poder ser compensada: “El esfuerzo gastado durante esos cuatro años y la exitosa pelea (…) en última instancia terminó quebrando la Unión Soviética. Fue una catástrofe ambiental y demográfica” (Bellamy: 6). Este autor agrega que en las áreas ocupadas por los nazis fueron destruidos 1.710 ciudades, 70.000 pueblos, 32.000 plantas industriales y 65.000 kilómetros de vías férreas.

Sobre las consecuencias de esto para la realidad ulterior de la URSS volveremos más abajo. Primero queremos explicar cómo pudo ser que una Unión Soviética que había pasado por una criminal purga de los principales cuadros de las fuerzas armadas solamente unos años antes pudiera ganar la guerra.

La purga afectó a tres de los cinco Mariscales de la URSS, tres de los cinco comandantes de armas de primera clase, todos los de segunda clase, 50 sobre 57 comandantes de cuerpos, 154 sobre 186 comandantes de división, 401 sobre 456 coroneles, sumando a casi todos los comisarios de cuerpos y divisiones: los mandos del Ejército Rojo fueron lisa y llanamente eliminados. Una magnitud que resalta cuando se tiene en mente el agudo señalamiento de Gramsci cuando insistía que con un puñado de oficiales se puede formar un ejército… pero que 10.000 soldados rasos nunca lo podrán hacer. El propio Goebbels señaló en su diario la sorpresa de Hitler por las purgas en la Unión Soviética y la opinión de éste de que Stalin “debía estar loco”. Aun así, la URSS pasó exitosamente la prueba, dando lugar a un triunfo histórico de magnitud sin igual: la derrota del nazismo.

Un análisis clásico en la izquierda fue el señalar que, en definitiva, la razón del triunfo fue que la ex URSS era un Estado obrero, sin problematizar más el análisis. A nuestro modo de ver, la explicación exige más variables, cruzadas por una serie de paradojas que deben ser consideradas concretamente.

Subsistían conquistas de la revolución que explican este triunfo, centralmente la expropiación de la burguesía y una planificación burocrática no del todo esclerosada, que fue decisiva a la hora de la reacción después del primer golpe de la Operación Barbarroja, que encontró a Stalin con la guardia baja (es sabido que no esperaba la invasión de los nazis, a pesar de todos los informes recibidos en contrario). La centralización de los medios de producción en manos del Estado como subproducto de la abolición de la propiedad privada por parte de la revolución de Octubre se reveló, evidentemente, decisiva para este desenlace.

Al mismo tiempo, los costos humanos y materiales que implicó sólo se pueden explicar por las imposiciones irracionales de esa misma burocracia: se derrotó al nazismo, pero se hipotecó la perspectiva socialista de manera definitiva. El estado de desastre del país y las erradas opciones estratégicas de Stalin a la salida de la guerra comprometieron irremediablemente ese inmenso triunfo popular y prepararon el terreno para la cristalización definitiva del Estado burocrático, y, a la postre, el retorno al capitalismo.

2. Las bases sociales de la URSS stalinista y la Alemania nazi

Las ventajas de una planificación no del todo esclerosada

“Día y noche, los trenes trasladaban hacia el este el equipo fabril, motores y calderas” (Vasili Grossman, Un escritor en guerra)

Hay un punto clave que permite explicar materialmente el triunfo de la ex URSS sobre el nazismo (sumado, claro está, a la barbarie del avance nazi sobre el este europeo, que puso al grueso de la población en su contra, un factor político de extrema importancia que veremos más abajo): la manera en que la URSS hizo girar la economía y el país como un todo hacia la economía de guerra, en contraste con la increíble displicencia de nazismo al respecto. En su caso, el giro hacía una verdadera “guerra total” se produjo recién a comienzos de 1943, cuando ya era demasiado tarde para revertir el curso de la disputa.

El 18 de febrero de 1943 Goebbels daba su famoso discurso en el Palacio de Deportes anunciando el giro hacia la “guerra total”. En su intervención se produce ese famoso diálogo con el auditorio que llenaba extasiado el lugar: “¿Quieren la guerra total? ¿Quieren la guerra total?”, y el público asentía enfervorizado.

Comencemos viendo cómo definía el ex ministro de Industria de Guerra de Hitler, Albert Speer, los métodos de trabajo del nazismo durante la guerra. Lo llamaba “sistema de improvisación organizada”, un poco a modo de denuncia del caos imperante y otro poco de exaltación de la vocación por el libre mercado y su “libertad de iniciativa”. Se trata, como veremos, de una aporía que el nazismo nunca logró resolver.

La definición no dejaba de ser aguda y sintomática de la realidad casi anárquica en el manejo de los asuntos por parte del nazismo: “La forma constitucional de nuestra organización era improvisada y vaga (…) No había definición precisa de mis tareas y jurisdicciones (…) Esta forma vaga de definir los asuntos era un cáncer en la forma de gobernar de Hitler” (Speer: 291).

El federalismo que dominaba en la organización de poder nazi, sumada a la carencia de planificación económica real que caracterizaba al régimen, fueron encarados demasiado tarde –sobre todo el segundo aspecto, el primero nunca fue modificado– como para que pudiera cambiar su suerte en la contienda.

Una de las irracionalidades típicas del capitalismo en el seno de la economía nazi era el exceso de modelos de armas producidas en cantidades insuficientes, en vez de establecer las mejores en su rubro y resolver la producción en serie de éstas. Se carecía de la estandarización suficiente por falta de planificación; Speer dice que Hitler alentaba siempre nuevos modelos y no daba importancia alguna al abastecimiento de partes de los que ya existían, amén del permanente malgasto de fuerza de trabajo y de material (Speer: 491 y 514).

El conocido estudioso del nazismo Ian Kershaw ratifica lo afirmado en sus Memorias por Speer. Señala que el análisis del historiador Dieter Petzina acerca del Plan Cuatrienal nazi demostró lo lejos que estaba la economía hitleriana de una genuina planificación.

El propio Speer recordaba que todavía en junio de 1944, al hablar a los industriales, Hitler les insistía en que su credo era el libre mercado y que la intervención del estado en la economía era una circunstancia transitoria, llamada a finalizar en cuanto se ganara la guerra: “Cuando esta guerra sea decidida por nuestro triunfo, la iniciativa privada de la economía alemana gozará de la más grande era en su historia (…) o la humanidad será arrojada varios centenares de años atrás a una condición primitiva, con la producción en masa dirigida exclusivamente por el estado”.

Más allá de que las “formas sociales primitivas” no podían generar producción en masa ni, mucho menos, estar en mano de un estado inexistente, es interesante subrayar una vez más el extremo credo privatista del nazismo, más allá de la estatización de importantes sectores de la economía de guerra que se vio obligado a llevar adelante.

Por su parte, Alan Milward destacó la debilidad de una economía de guerra que necesitó de la Blitzkrieg (guerra relámpago) como única estrategia posible (un esfuerzo intenso, pero de corto plazo), y que fue centralizada y racionalizada administrativamente sólo después de que fuera puesta bajo el control de Albert Speer, a partir de finales de1942 (Kershaw: 75).

Reflejando esto, Speer señalaba que “a pesar del progreso técnico e industrial, incluso en el punto culminante de éxito militar en 1940 y 1941, el nivel de producción de armamento de Alemania en la I Guerra Mundial no había sido alcanzado. Durante el primer año de la guerra en Rusia, los índices de producción eran sólo un cuarto de lo que habían sido en el otoño de 1918. Tres años después, en la primavera de 1944, cuando alcanzábamos nuestro máximo, la producción de armamentos todavía se encontraba por detrás de la de la I Guerra Mundial, incluso considerando el total de producción de Alemania conjuntamente, en ese momento, con Austria y Checoslovaquia” (Speer: 299).

Lo contrario ocurrió con el régimen stalinista. Luego de la dramática sorpresa e imprevisión inicial, que nos dicen algo acerca del carácter del régimen stalinista y las irracionalidades que lo atravesaban, lo que ocurrió después, con el giro a una economía de guerra, fue indiscutiblemente un ejemplo histórico de las potencialidades de la planificación.

El stalinismo logró recuperarse del estupor inicial y de las dramáticas derrotas del comienzo (que habían puesto a todos los estados mayores del mundo a calcular cuánto le quedaba a la URSS en la guerra).[3] Stalin y su grupo lograron retomar la iniciativa resolviendo sobre la marcha una decisión que se revelaría estratégica y realza las ventajas de una planificación que, aun en manos de la burocracia, produjo todavía resultados increíbles en comparación con la “anarquía” imperante en Alemania, al ser más consecuente con las necesidades de la guerra “total” que las aporías organizativas del nazismo.

El hecho fundamental, de enormes consecuencias estratégicas para todo el curso de la guerra, es que entre la segunda mitad de 1941 y la primera de 1942 la burocracia fue capaz de trasladar hacia el oriente del país el grueso de la industria soviética, y entre 15 y 20 millones de personas. Esta obra de enorme complejidad, y que competía con otras exigencias de la disputa (por ejemplo, en materia de transportes de material y soldados al frente de guerra), fue realizada con increíble celeridad, dándole una inmensa ventaja estratégica a la ex URSS en relación a la Alemania nazi.

El exitoso operativo organizativo dejó las principales industrias soviéticas más allá del radio de acción de los bombarderos nazis (la Alemania hitleriana, increíblemente, nunca llegó a contar con una flota aérea capaz de alcanzar largas distancias). El historiador militar inglés Chris Bellamy, en Absolute War, hace un sistemático estudio comparado de ambos contendientes en el frente oriental con señalamientos sugerentes, más allá del marco de referencia teórico reaccionario y liberal.

Lo contrario ocurrió con Alemania, cuyas industrias y ciudades se vieron crecientemente bombardeadas desde occidente y oriente. Si bien el daño causado fue más civil que industrial o militar –la industria no pareció haber sido afectada más que en un 20% promedio, salvo ya en los últimos meses de la guerra–, el impacto fue grande en el abastecimiento de materias primas, lugar por donde se empezó a hundir la producción de guerra nazi.

Todavía a mediados de 1944 Albert Speer se jactaba de que la producción militar estaba “relativamente bien”, y que el problema dramático se hallaba en el abastecimiento de materias primas y, sobre todo, en el transporte de lo producido: “Después de dos años y medio de tomar mi puesto, y a pesar del comienzo de los bombardeos pesados, aumentamos nuestra producción de armamentos desde un índice de 98 para 1941 a una cota máxima de 322 en julio de 1944” (Speer: 295).

La operación de traslado de industrias en la URSS quedó bajo la dirección global de Nikolay Voznesenskiy (joven y eficiente economista y planificador stalinista, purgado en 1949 y muerto en 1950 en circunstancias poco claras), cabeza de la Comisión de Planificación del Estado o Gosplan. Durante la segunda mitad de 1941 fueron evacuadas 2.593 industrias, 1.523 clasificadas como “mayores”, de las cuales 1.360 estaban relacionadas con la industria armamentística (226 fueron trasladadas al área del Volga, 667 a los Urales, 244 a Siberia occidental, 78 a Siberia oriental y 308 a Kazajstán y Asia Central). Con ellas se fue el 30 o 40% de los trabajadores, ingenieros y técnicos, según datos de Chris Bellamy, que agrega: “Stalin tomó tempranamente la que, probablemente, haya sido su decisión más crucial” (Bellamy: 220).

Otro elemento debe ser destacado: la ex URSS contó en algunos rubros con las mejores armas del ramo. Esto también merece una explicación, que parece vinculada al desarrollo real, aunque unilateral, de las fuerzas productivas en los años 30.

Esto fue así con el T-34, el mejor tanque de guerra en todos los frentes, y los misiles Katyusha (portaban 16 cohetes de 132 mm), otra marca registrada del Ejercito Rojo durante la guerra; ambas armas sorprendieron a los nazis, que en materia de tanques trataron de contrapesar esa realidad con los modelos Tiger y Panther, ninguno de los cuales llegó a alcanzar una producción suficiente, y arribaron tardíamente al frente de guerra.

Chris Bellamy señala que los preparativos para evitar una repetición de la fatalidad rusa en la Primera Guerra Mundial comenzaron en la URSS en 1924-5, cuando todavía León Trotsky estaba al frente del Ejército Rojo. Desde el final de la primera guerra se había puesto en marcha una estrecha colaboración entre las fuerzas armadas de la URSS y de la Alemania de Weimar. Bellamy le da erróneamente los honores a Frunze, sucesor de Trotsky al frente del Ejército Rojo y autor de la teoría ultraizquierdista de la “ofensiva permanente”, a la sazón, aliado de Stalin, teoría que Trotsky había criticado agudamente.

El propio Bellamy reconoce, sin embargo, que fue Trotsky quien inició la cooperación entre la URSS y la Reichswehr (ejército alemán) en 1921-2, con empresas alemanas comenzando su producción armamentística en territorio soviético, escapando así a los estrechos límites colocados por el Tratado de Versalles.

Por otra parte, según Bellamy Stalin siguió concepciones aconsejadas por Tujachevsky de pensar en industrias civiles fácilmente convertibles en militares: las mismas fábricas que producían tractores podías fabricar tanques. Es evidente que en todos estos aspectos se hicieron valer los elementos progresivos de la planificación económica, más allá de su burocratización.

Señalemos otra enorme ventaja del Ejército Rojo: su capacidad de reposición de armas, equipos y hombres. Esta capacidad para la Wehrmacht permaneció limitada. Ernest Mandel dice que los alemanes se vieron muy rápidamente afectados, sobre todo, por un límite estructural en la capacidad de reposición de soldados: si en el primer período de los enfrentamientos en el frente oriental este índice alcanzó el 69% de las pérdidas, para julio-octubre de 1943 solamente llegaron al 43%, mientras que del lado soviético no sólo se reponían las pérdidas humanas, sino que el número de tropas no hacía más que aumentar.

Bellamy cuenta que los tres grupos de ejércitos alemanes volcados al frente oriental (Norte, Centro y Sur) sufrieron desde el comienzo de la Operación Barbarroja y hasta el 31 de julio de 1941, en sólo un mes y medio, 213.301 soldados muertos, prisioneros y desaparecidos, pero sólo recibieron refuerzos por 47.000. Es verdad que los soviéticos tuvieron pérdidas diez veces mayores: 2.129.677 bajas para el 30 de septiembre del mismo año. Pero a diferencia de los alemanes, las pérdidas del lado soviético “no contaban” porque la capacidad de reposición de la ex URSS parecía no tener límites. De hecho, resultó increíble para cualquier experiencia anterior; más aún teniendo en cuenta el nivel de pérdidas sufridas inicialmente por el Ejército Rojo en todos los planos.

En todo caso, es evidente que la planificación burocratizada todavía no había perdido toda su vitalidad, aparte de que las ventajas geográficas y poblacionales de Rusia le jugaran a su favor (recordemos que fue el “general invierno” el que derrotó a Napoleón en 1812 cuando éste había llegado a apoderarse de Moscú).

En su trabajo sobre la segunda guerra, Mandel da una versión matizada de estos problemas: “Las enormes pérdidas de territorios, armas y soldados, ocurridas entre el verano de 1941 y el otoño de 1942, tornaron difícil reponer las pérdidas suplementarias humanas y materiales que continuaron en 1943 y comienzos de 1944. Por otro lado, las fábricas de armamentos trasplantadas y las fábricas construidas después de junio de 1941 comenzaron a producir en plena fuerza en 1943 (…) De este modo, un cierto impasse se instaló en el frente oriental, entre la retirada sistemática de los alemanes y la capacidad ofensiva real pero todavía limitada de las tropas soviéticas” (O significado da Segunda Guerra Mundial: 140).

Esta evaluación no significa que las dramáticas inercias de la planificación burocrática no se hicieran presentes. Todo lo contrario. La más importante es, sin ninguna duda, el dramático costo humano de la contienda. La dirección stalinista no tuvo jamás en consideración esta cuestión. Una de las “tácticas” privilegiadas en la guerra por parte de los generales soviéticos (heredada de una lógica similar del zarismo en la materia), era la saturación de hombres y equipos en el frente, con el correspondiente costo de este modus operandi.[4]

Aquí aparece uno de los rasgos principales de la planificación burocrática (y de la industrialización en los años 30), en este caso en la forma de hacer la guerra: la apuesta por los mecanismos extensivos en detrimento de la calidad. Había equipos pesados en cantidades. Pero, por ejemplo, a los tanques en los primeros años, les faltaban radios para comunicarse, lo que los volvía más vulnerables. Los Panzer alemanes eran de menor calidad y espesor de coraza; sin embargo, al principio de la guerra contaban con la enorme ventaja de poseer radios en cada unidad.

Otro problema era la falta de suficientes camiones para el traslado de tropa y municiones (algo que se resolvió bajo el acuerdo de Lend and Leasing con EE.UU., que proveyó mucho material auxiliar a la URSS durante la guerra). El armamento estaba plagado de este tipo de problemas en materia de producción, de dificultades del pasaje de la cantidad a la calidad y de lo pesado a lo liviano.

Vasili Grossman cuenta que hasta determinado momento de la guerra, el Ejército Rojo perdía casi tantos aviones por accidentes como por la acción del enemigo. Y agregaba a modo de anécdota lo que significaba la administración burocrática de la economía de guerra: “Un avión se incendió. El piloto quería salvarlo y no se lanzó en paracaídas. Trajo el avión en llamas hasta el aeródromo. Él mismo estaba en llamas. Sus pantalones estaban ardiendo. El intendente, sin embargo, se negó a suministrarle unos nuevos pantalones porque no había pasado el período mínimo antes de poder sustituir los anteriores. La denegación se mantuvo varios días” (Un escritor en guerra: 188).

Todo lo anterior produjo un salto exponencial en los costos humanos y materiales de la URSS en la guerra, que si se ganó de manera heroica (Speer destacaba el impacto que causó el heroísmo de los supuestos “subhumanos eslavos” entre los jerarcas nazis), paradójicamente, desde el punto de vista de las perspectivas del socialismo, tuvo elementos pírricos, al dejar hipotecado el futuro del país y socavar sus posibilidades de progreso, dados los monstruosos costos que tuvo la gesta en manos de la burocracia.

Rogovin, replicando a un stalinista inglés que exaltaba el rol de Stalin durante la misma, señalaba: “Le respondí subrayando que los 27 millones de muertos en la URSS eran aproximadamente la mitad de la población de Gran Bretaña en aquella época. Le pregunté qué iría a decir acerca de Churchill si, en el curso hacia la guerra, hubiera sacrificado la flor de la nación, incluyendo muchos oficiales de las fuerzas armadas. Y que como resultado de estos desastrosos desarrollos, el país hubiera perdido prácticamente la mitad de su población” (El Gran Terror de Stalin: orígenes y consecuencias).

Así, Rogovin sostiene este mismo argumento de la responsabilidad de la burocracia en el inmenso costo que significó la guerra frente a la Alemania nazi, que implicó el socavamiento ulterior de la URSS en su posible vía de desarrollo socialista. Los gastos que supuso, subproducto de la enorme batalla pero también de su gestión burocrática, dejaron hipotecado el futuro de la nación.

La verdadera paradoja histórica fue que en su momento de máximo esplendor, la URSS stalinista veía socavadas sus perspectivas de progreso. Como resume Bellamy: “Paradójicamente, en el largo plazo, ellos, los ganadores, perdieron, y los perdedores ganaron”.

Los límites del capitalismo de Estado nazi

Por otra parte, los costos de una guerra conducida por la burocracia para nada opacan el contraste con el nazismo. A Hitler y su “clique” les pesó, como ya señalamos, la anarquía que caracterizaba su organización del poder; el nazismo estaba muy mal centralizado, los Gauleiters (jefes de regiones) reportaban directamente a Hitler y había una fuerte federalización en el vértice del poder.

Hay un límite adicional y menos conocido, de suma importancia: Hitler mantuvo concesiones económicas hacia la clase trabajadora hasta bien entrada la guerra, porque temía a la clase obrera más que a nadie. Muchos de los principales historiadores del nazismo hablan del “síndrome de 1918” que sufría el Führer, en alusión a la revolución que derrocó al Kaiser alemán.

Ian Kershaw es muy convincente respecto de este conjunto de elementos. Señala la eliminación del gobierno colectivo (el gabinete) en 1938, que nunca más volvió a reunirse, así como la proliferación de departamentos con ministerios que trabajaban, en gran medida, independientemente: “La estructura general de gobierno fue reducida a un revoltijo de bases de poder constantemente cambiantes y facciones en pugna”. También subraya “la aguda sensibilidad de Hitler respecto de cualquier señal de amenaza a la ‘paz social’. El factor determinante de esto se podría llamar como el ‘síndrome de la revolución de 1918’; es decir, el temor a los disturbios de la clase obrera”.

Según Kershaw, Hitler era extremadamente sensible al descontento entre los trabajadores. Sabía que la motivación “psicológica”, por sí sola, tenía una vida corta y, en consecuencia, los sacrificios materiales debían mantenerse al mínimo. Por lo tanto, y según otro especialista citado por el mismo Kershaw, Tim Mason, el Tercer Reich equivalía a una enorme apuesta social-imperialista en la que la satisfacción material de las masas sólo podía ser lograda por medio de una exitosa expansión en el exterior.

Sin embargo, esa expansión se vería significativamente limitada por la poca disposición del régimen para imponer incluso reducciones a corto plazo en el nivel de vida de las masas, que eran necesarias para el eficiente funcionamiento de una economía centrada en los armamentos.

En los primeros meses de la guerra, el régimen nazi retrocedió en cuanto a sus planes para la movilización obrera debido a las incipientes protestas de los trabajadores ante el impacto sobre los salarios, las condiciones laborales y los niveles de vida: “Permanece como uno de los datos más negativos de la guerra el que Hitler demandara mucho menos de su pueblo que Churchill y Roosevelt en sus respectivas naciones. La discrepancia entre la movilización total de las fuerzas de trabajo en la democrática Inglaterra y el tratamiento displicente de esta cuestión en la autoritaria Alemania es una prueba de la ansiedad del régimen de no provocar giro alguno en el estado de ánimo popular. Los líderes no estaban dispuestos a hacer sacrificios o pedirles sacrificios a la población. Trataban de mantener la moral de la gente en el mejor estado posible mediante concesiones (…) En conversaciones privadas, Hitler indicaba que después de la experiencia de 1918 uno no podía ser suficientemente cuidadoso (…) Ésta era una confesión de debilitad política” (Speer: 300).

Se trata de un aspecto central del régimen hitlerista: su terror a las masas populares y su incapacidad congénita en poner en pie una auténtica economía de guerra.

El régimen se caracterizó, a la vez, por otro tipo de factor retrógrado: su renuencia a impulsar la movilización masiva de las mujeres, reducidas a su condición de madres, esposas y garantía última de la familia tradicional; en el pico de la guerra el empleo de mujeres alcanzó el 45%, mientras que en Inglaterra llegaba al 61%.

En este aspecto, el contraste con la URSS fue todavía mayor: en la Unión Soviética las mujeres pasaron a cumplir un papel decisivo: “Los pueblos se han convertido en el reino de las mujeres. Conducen tractores, vigilan los almacenes y los establos, hacen cola para comprar vodka. Unas chicas achispadas cantan, despidiendo una amiga que se incorpora al ejército. Las mujeres llevan sobre los hombros la gran carga del trabajo. Ellas son las que mandan ahora. Están realizando una enorme cantidad de trabajo y envían pan, aviones, armas y municiones al frente. Nos alimentan y nos arman. Y nosotros, los hombres, hacemos la segunda parte del trabajo: combatimos” (Grossman, Un escritor en guerra: 162).[5]

De ahí que el nazismo apelara a formas de trabajo forzoso o semiforzoso (por no hablar de las formas directamente esclavas de los campos de concentración), llevando a Alemania hasta 8 millones de trabajadores desde los países ocupados (quizá sea menos conocido que cuando esto se impuso en Francia, fue el detonante para la masificación de las filas de la Resistencia).

La movilización de la población alemana fue poco entusiasta e incompleta comparada, por ejemplo, con la de la ex URSS (o aun con Gran Bretaña, como remarcaba Speer, que subrayó la “movilización total de la fuerza de trabajo inglesa” durante la contienda); la producción para la economía de guerra quedó así entorpecida. El régimen nazi solamente se sintió legitimado para girar al esfuerzo de una economía de guerra digna de tal nombre cuando las derrotas en el frente oriental –que despertaron el pánico de ver “a los soviéticos en tierra alemana” – y los bombardeos aliados le dieron la excusa para hacer cerrar filas al pueblo alemán con el nazismo.

Al respecto, digamos que tanto Mandel como Moreno señalaron que los bombardeos, más que para afectar verdaderamente la economía de guerra nazi, fueron estratégicamente diseñados para golpear el corazón de la clase obrera alemana, para que ésta no se pudiera poner de pie cuando cayera el nazismo; esta preocupación fue expresada abiertamente por Churchill.[6]

A estos problemas para el nazismo se sumaron los ocasionados por el tipo de frente que era el oriental, su inmensidad territorial y la necesidad de sostener una guerra simultánea en dos frentes, a lo que se puede sumar la estrechez de miras de un Hitler que renegaba de la investigación nuclear.

Queremos detenernos en un elemento de consecuencias mucho más graves, complementario al de la ausencia de planificación para la derrota del nazismo en la segunda guerra: el enfoque militarista y “antipolítico” con que se peleó la guerra, sobre todo en el frente oriental. Esto tuvo como consecuencia que el conjunto de la población soviética girara nuevamente hacia la simpatía con Stalin. Hitler se privó así de ganar un sector de las masas rusas si no hubiera sido por sus métodos de barbarie y exterminio, factor que terminó decidiendo, en el plano político, la suerte de la contienda.

El historiador inglés Antony Beevor, en una recopilación de textos escritos durante la guerra por Grossman, señala lo siguiente: “Algunos historiadores han sugerido que muchos ucranianos pensaban que los alemanes, con cruces negras en sus vehículos, traían la liberación cristiana a una población oprimida por el ateísmo soviético, por lo que les dieron la bienvenida con pan y sal, y muchas chicas ucranianas se comportaron cariñosamente con los soldados alemanes. Es difícil calibrar la escala de este fenómeno en términos estadísticos, pero es significativo que la Abwehr (servicio de inteligencia del ejército alemán), recomendara el reclutamiento de un ejército de un millón de ucranianos para combatir contra el Ejército Rojo. Esto fue firmemente rechazado por Hitler, horrorizado por la sugerencia de que eslavos lucharan con el uniforme de la Wehrmacht” (Un escritor en guerra: 69).

Hemos criticado el enfoque militarista de la guerra en nuestro folleto Ciencia y arte de la política revolucionaria.[7] Allí contábamos que fue el mariscal alemán Ludendorff (uno de los dos grandes jefes alemanes en la primera guerra), el que, invirtiendo la clásica fórmula de Clausewitz (a cuya teoría hacía responsable por la derrota de Alemania en esa guerra), planteó el concepto de “guerra total” por oposición al clausewitziano de “guerra absoluta”, limitado inevitablemente por la política.[8]

En vez de ver la guerra como continuidad de la política de los estados por medios violentos, la guerra quedaba como plano fundante, y la política como una más de sus expresiones. Al nazismo le costó muy caro este enfoque, que implicó un bajo nivel de criterios de alianzas y frentes únicos políticos.

Desde otro ángulo, Mandel afirmaba lo mismo al analizar las últimas ofensivas nazis en el frente occidental en diciembre de 1944: “Esas victorias tácticas alemanas fueron, en verdad, inmensas derrotas políticas. Las batallas de Arnhem y de Ardenas confirmaron que las victorias militares no son fines en sí mismos, sino medios para alcanzar metas políticas que deben ser claramente comprendidas y priorizadas” (Mandel: 151).

Referido a las consecuencias de la falta de política nazi hacia las poblaciones ocupadas, es conocido el caso de la UPA, Ejército Insurgente Ucraniano, una organización radicalmente nacionalista y anticomunista que colaboró con los alemanes, pero que también combatió contra ellos cuando Ucrania fue tratada tan despiadadamente por los nazis como otros territorios ocupados.

Hasta la derrota en Stalingrado se mantuvo la ficción de que la guerra se ganaba fácilmente; recién se sometió a la sociedad alemana a los rigores de la guerra mundial en 1943, cuando el derrumbe ya no se podía evitar.

Veamos otro ángulo. El Estado nazi tenía un fuerte papel en la economía, y se había preparado para la guerra. Decía Goering ya el 17 de diciembre de 1936 en un discurso secreto ante empresarios: “La batalla que se acerca demandará una proporción colosal de capacidad productiva. No puede ponerse ningún límite al rearme. Las únicas alternativas son victoria o destrucción. Si triunfamos, los negocios se verán suficientemente recompensados” (Jeffreys: 180).

Por otra parte, si el poder nazi tuvo una gran autonomía relativa respecto de los grupos capitalistas, el Ejecutivo nazi y la clase capitalista alemana estaban unidos de manera inextricable por las reglas del capital mismo y por la necesidad de una forma “excepcional” de explotación para revitalizar el capitalismo alemán y sacarlo de su gran crisis de los años 30: “En junio y julio de 1939, la IG Farben y todas las industrias pesadas estaban completamente movilizadas para la invasión a Polonia” (Jeffreys: 212).

Parafraseando a Kershaw, señalemos que el monopolio del poder del Ejecutivo nazi derivaba de su capacidad de salvaguardar los intereses colectivos de la burguesía y maximizar sus beneficios en esas condiciones de crisis extrema del capitalismo. Lo mismo había señalado Trotsky, que había advertido desde su llegada al poder que el nazismo no representaba otra cosa que lo más concentrado de los capitales alemanes.

La obra económica del nazismo fue llevada a cabo apartándose de la economía internacional de mercado para acercase a una forma más “absoluta” de acumulación capitalista, basada en el poder del Estado, en ciertas tendencias autárquicas, en la represión pura y simple, en el despojo y, finalmente, en la guerra; una forma de capitalismo de Estado, decimos nosotros. Una vez embarcados en ese proyecto, no había marcha atrás. El proceso era irreversible, y las elites económicas estaban ligadas a él; estaban todos “en el mismo barco” como dijera Schacht, presidente del Banco del Reich, y desde 1934, Ministro de Economía (Kershaw, 80-81).

Kershaw agrega que la orientación económica de libre mercado que Schacht imprimiría al comienzo del gobierno nazi fue entrando en contradicción con la necesaria centralización del giro económico al rearme y la preocupación por el control de las materias primas. De ahí también que el poder económico pasara de Schacht a Goering en este proceso y la economía alemana fuera hacia opciones cada vez más autárquicas económicamente hablando (el nazismo promovía la necesidad de “autarquía estratégica”, sobre todo en materias primas).[9]

La resolución de esta contradicción fue la introducción del Plan Cuatrienal en septiembre de 1936, bajo la responsabilidad del Goering, que impuso a Alemania una política de acelerado rearme y autarquía como preparación para la guerra, y que contó con el apoyo de poderosísimos grupos económicos como IG-Farben, que participó directamente en su elaboración (este grupo era fundamental para la producción de gasoil y caucho sintéticos).

Speer llega a hablar con verdadero horror de que hacia el final de la guerra, y a despecho del insuperable “desorden” reinante en el poder, el régimen se estaba deslizando hacia una suerte de “socialismo de estado” debido al grado de centralización de la producción militar y la “autonomización” del poder nazi de la economía, dada la dinámica cada vez más incontrolable y destructiva de la contienda: “En los hechos, un tipo de socialismo de estado parecía estar ganando más y más terreno, alentado por muchos de los funcionarios del partido. Se las habían arreglado para tener todas las plantas manejadas por el estado distribuidas entre los varios distritos partidarios y subordinadas a sus empresas de distrito. En particular, las numerosas empresas subterráneas que habían sido equipadas y financiadas por el estado, pero cuyos directores, trabajadores calificados y maquinaria habían sido provistas por la industria privada, parecían destinadas a caer bajo el control del estado después de la guerra. Nuestro sistema total de dirección industrial en interés de la producción de guerra podía fácilmente transformarse en la base para un orden económico socialista de estado. El resultado era que nuestra organización, cuanto más eficiente estaba deviniendo, estaba dándole a los líderes del partido los instrumentos para tirar abajo la empresa privada” (Inside the Third Reich: 485).

El espanto de Speer es una muestra de hasta qué punto el régimen nazi no podía ir hasta el final en sus tendencias “socializadoras”, ya que subsistía la propiedad privada. Ese “socialismo de Estado” era inconsecuente, limitado y evidentemente no podía resolver el carácter “anárquico” de la gestión hitlerista.

Por el contrario, la planificación burocrática, con todas sus irracionalidades, cumplió durante la guerra un rol progresivo. El elemento positivo de la planificación y de la centralización de los medios de producción en manos del Estado se impuso hasta cierto punto frente a las tendencias desastrosas que le otorgaba la gestión burocrática y que revelaron toda su podredumbre en el período posterior a la segunda guerra.

El hitlerismo nunca pudo superar el límite de ser, en definitiva, un régimen capitalista basado en la propiedad privada, pese a la multiplicación de los elementos de capitalismo de Estado: “Las gigantescas ganancias de las principales empresas no eran un producto colateral incidental del nazismo, cuya filosofía estaba estrechamente ligada a la total libertad para la industria privada y la santificación del espíritu emprendedor. La industria privada era indispensable para el esfuerzo del rearme, lo cual le dio a sus representantes un muy considerable poder de negociación, que no vacilaron en usar para su beneficio en todo el Tercer Reich”.

Claro que por la propia dinámica de la guerra, “el nivel de intervención por parte del estado nazi en los mercados, tanto de trabajo como de capitales, unido a la exclusión autárquica del nuevo imperium germánico de los mercados mundiales, habría sin duda promovido un capitalismo estructurado de una manera totalmente diferente al analizado por Marx” (Kershaw: 99).[10]

El régimen nazi ni siquiera podía resolver los problemas que atenazaban desde siempre al imperialismo alemán: “En los albores de la política de rearme forzado, desde 1936 en adelante, los problemas económicos de Alemania –escasez crónica de moneda extranjera, de materia prima y de mano de obra, tensiones, bloqueos, recalentamiento, dificultades con la balanza de pagos, tendencias inflacionarias– crecieron de manera alarmante” (Kershaw: 92).

Estos problemas sirvieron de justificación adicional para la política expansiva y de saqueo –el Lebensraum o “espacio vital del pueblo alemán”– que preconizara Hitler desde Mein Kampf. Pero esta política, basada en la autarquía, funcionaba sobre la base de la adquisición de nuevos territorios, de nuevas fuentes de materias primas y fuerza de trabajo; es decir, más al estilo de los viejos imperios que de los nuevos, cuyo modelo “semicolonial” de dominación “indirecta” encarnaría Estados Unidos.

Dice Peter Fritzsche al respecto: “La guerra se pelearía para que los alemanes obtuvieran espacio vital en el Este. A mediados de la década de 1930, Hitler había dejado de centrarse en Francia y Versalles para ocuparse de Polonia, la Unión Soviética y el imperio alemán que podría crearse allí. ‘Rusia es nuestra África’, diría más tarde” (Fritzsche: 152).

Y agrega Traverso en un sentido más general: “La violencia del nazismo, como violencia de una guerra por la conquista del ‘espacio vital’, como violencia para la destrucción, para el exterminio de sectores definidos como razas inferiores, tiene un origen en Europa occidental que es típicamente imperialista y común de la cultura europea del siglo XIX. El imperialismo, en el sentido clásico de la palabra, es una guerra por la conquista del ‘espacio vital’, y la del nazismo es una guerra colonial hecha en el corazón mismo de Europa en el siglo XX” (Traverso: Memoria y conflicto).

Se trató, en definitiva, de una guerra interimperialista por el reparto del mundo, tal como la caracterizó Trotsky tempranamente, y donde el elemento racial “sobreañadido”, con ser muy importante, fue un factor subordinado (aunque adquiriera mayor “autonomía” a partir de 1942 cuando el régimen, amenazado, se fue “radicalizando”).

Lo característico del caso es que otros estados capitalistas imperialistas sí lograron esa movilización “total” o, al menos, más exhaustiva, como EE.UU. o Inglaterra, explicación que requeriría un estudio ulterior que aquí no podemos abordar.

La URSS también lo logró bajo la burocracia stalinista (y a una escala aún mayor), pero con el resultado paradójico de que el esfuerzo de guerra en manos de la burocracia comenzó a volverse en su contrario al otro día de la finalización de la contienda, abortando toda posibilidad de desarrollo socialista.

Nazismo y stalinismo en perspectivas comparadas

Masacrados los judíos,

marchamos sobre Rusia

como una horda rugiente

tiranizando al pueblo

cortándolo en pedazos

liderados por un payaso

furioso de sangre

todos saben

lo que traemos

(“Carnaval”, del soldado de la Wehrmacht Willy Reese, 1943)

Otra cuestión a abordar es la comparación entre el stalinismo y el nazismo. Hay toda una escuela historiográfica que con un sentido político evidente pretende igualar la naturaleza de ambos fenómenos bajo la categoría común de “totalitarismo”. Kershaw recuerda que la teoría del totalitarismo, “que compara y hasta llegar a igualar fascismo y comunismo”, era, en realidad, “la idea dominante detrás de la ideología oficial de la República Federal Alemana” (La dictadura nazi: 31).

Esta ideología, evidentemente, estaba al servicio de la exaltación de la democracia burguesa, operativo capitalista que fue redoblado no solamente en la inmediata posguerra, sino multiplicado cuando la caída del Muro de Berlín. Obras como el Pasado de una ilusión, del renegado ex stalinista François Furet, tienen este sentido último.

En rechazo a esta interesada igualación liberal entre fascismo y stalinismo, Traverso comenta que: “Sternhell no cree en la tesis de François Furet que postula una ‘complicidad entre comunismo y fascismo’. Más allá de sus afinidades superficiales, piensa que los dos ‘poseían una concepción totalmente opuesta del hombre y de la sociedad’. Los dos perseguían ‘fines revolucionarios’, pero sus ‘revoluciones’ eran opuestas [es obvio que la del fascismo era una contrarrevolución. RS]: una ‘económica y social’; la otra ‘cultural, moral, psicológica y política’ encaminada a cambiar la civilización, pero indudablemente no a destruir el capitalismo” (en Interpretar al fascismo).

La realidad en la similitud en las formas políticas “totalitarias” en la gestión de los asuntos no puede oscurecer la naturaleza opuesta de los procesos históricos que dieron origen a cada uno de estos regímenes, ni la naturaleza social expresada en cada caso: la Alemania nazi, emergente del triunfo liso y llano de una contrarrevolución; la ex URSS burocratizada, subproducto de la descomposición de la más grande revolución socialista del siglo XX.

Esos orígenes diferentes no son una mera formalidad, sino que hacen a diferencias sustantivas entre ambos, más allá de su coincidencia de formas políticas, como señala trabajos Enzo Traverso, seguramente inspirado en Trotsky. Lo mismo señala Kershaw cuando subraya que el concepto de totalitarismo “no dice nada acerca de las condiciones socioeconómicas, funciones y objetivos políticos de un sistema, y se contenta sólo con poner el acento en las técnicas y formas externas de gobierno” (Kershaw: 61).

La naturaleza social diversa de ambos fenómenos se expresa también en la diferencia de rasgos. Trotsky llegó a hablar de ambos regímenes como “gemelos”, y en el plano estrictamente político, de la mecánica “absolutista” del poder que marcó a ambos, esto era absolutamente correcto. Trotsky buscaba subrayar que ambos, desde el punto de vista político y de sus formas, eran subproducto del triunfo de la contrarrevolución en los años 30.

Y, sin embargo, aun en lo que tenían de similar ambos regímenes, había diferencias de magnitudes y de carácter, que difícilmente permitían asimilarlos como lo hicieron los teóricos del “totalitarismo” en la segunda mitad del siglo XX. Un ejemplo clásico es Hannah Arendt, correctamente criticada por Traverso; Kershaw añade que el concepto de totalitarismo estaba establecido en Alemania occidental desde antes que Arendt hiciera de él el concepto central de su reflexión.[11] Que, como otras de ángulo similar, busca rescatar la democracia parlamentaria no solamente del fascismo, sino, central y contemporáneamente, de las perspectivas no capitalistas que continuaban vigentes, aun de manera deformada, en ese momento.

En este sentido, hay un aspecto que nos interesa destacar referido al tipo de represión de masas que ambos llevaron adelante. Por un lado, la magnitud de esta represión no fue igual: si bien en ambos casos se trató de cifras millonarias, en el caso del nazismo el multiplicador fue mucho mayor.

Pero a esta diferencia cuantitativa se le agregaba una de calidad: si el stalinismo traspasó la frontera de la represión estrictamente “política” hacia la social, desplazando pueblos enteros considerados “sospechosos” (los tártaros de Crimea o los alemanes del Volga, entre otros), en el caso del nazismo se podría decir que la represión fue más directamente social y, por lo tanto, de otro orden.

En el nazismo el asesinato en masa alcanza niveles de una verdadera producción industrializada de la muerte. De ahí el concepto de barbarie moderna que plantean varios analistas del fenómeno, porque no otra cosa fueron los campos de concentración del nazismo con sus cámaras de gas y hornos crematorios de magnitud industrial.

El stalinismo fue de lo político a lo social con criterios crecientemente arbitrarios. Pero la lógica del nazismo se instaló casi desde el inicio en el terreno directamente social[12]: el genocidio de los pueblos eslavos y de la población judía no tenían ningún fundamento político “racionalizable”. Decía Vasili Grossman en Vida y destino: “El fascismo ha llegado a la idea de aniquilar estratos enteros de población, nacionalidades o razas, sobre la base de que la probabilidad de oposición manifiesta o velada en estos estratos o subestratos es mayor que en otros grupos o conjuntos” (Grossman: 111).

Si en el caso del stalinismo muchas investigaciones históricas (como la de Rogovin) han intentado mostrar determinada “racionalidad” vinculada al eventual surgimiento de algún tipo de resistencia política organizada a la burocracia, en el caso del nazismo el motivo impulsor inmediato tuvo elementos más directamente “irracionales”: nadie podía esperar que la población judía y eslava en su conjunto estuvieran realmente involucradas en algún tipo de levantamiento o complot contra el orden nazi.

En todo caso, el enfoque de “guerra de exterminio” en el frente oriental tenía su “semilla racional”; la única aspiración del nazismo era barrer la “patria del comunismo”: “El verdadero vuelco de éste [se refiere al carácter de guerra de exterminio] no es ni la invasión a Polonia en 1939 ni el triunfo fulminante de la Blitzkrieg en el frente occidental, un año más tarde, que aniquila en unas semanas la defensa francesa. Es la agresión alemana contra la Unión Soviética en junio de 1941. A partir de ahí el conflicto cambia de naturaleza y, en el frente oriental, comienza a ser manejado como una guerra civil, es decir, como una guerra en la cual la única regla admitida es la del terror, el odio y la violencia sin límites” (Traverso, A sangre y fuego: 107).[13]

Ya desde el inicio de la Operación Barbarroja la orden era fusilar en el acto a los comisarios políticos que se encontrara la Wehrmacht en el camino, puesto que la guerra no era “normal”, sino de aniquilamiento.

Peter Fritzsche desarrolla esto en su obra Vida y muerte en el Tercer Reich, valiosa y sugerente a pesar de la unilateralización del contenido racial de la guerra en detrimento de otros aspectos. Entre ellos, su carácter socialmente contrarrevolucionario en relación con la URSS y la guerra interimperialista con Inglaterra y EE.UU. por el reparto del mundo: elementos materiales frente a los cuales el racial era de gran importancia, pero subordinado y complementario.[14]

En el generalato nazi hubo un debate respecto del carácter de “guerra de exterminio” del frente oriental, que se manifestó en el desplazamiento del almirante Canaris, jefe a comienzos de los años 40 del servicio secreto. Pagaría con su vida este “desliz”, ya que fue fusilado en abril de 1945. Desde una oposición opuesta, el jefe del Estado Mayor nazi Keitel afirmaba que “las visiones del Almirante [Canaris] reflejan las ideas tradicionales de una guerra de caballeros; pero esta guerra es una guerra ideológica, una guerra de exterminio” (Bellamy: 27).

Que el anclaje genocida fuera de lo político a lo social o fuera directamente social hace a un elemento no menor: la cantidad de población asesinada, muy superior en el caso del nazismo. El stalinismo organizó grandes y “pequeñas” purgas, condujo a la hambruna escandalosa de la población ucraniana en 1932-1933 (que causó millones de muertos, incluso casos de canibalismo) y organizó los campos de trabajo, el Gulag. Sin embargo, nunca llegó al nivel de masacre industrializada del nazismo, que asesinó a seis millones de judíos en Auschwitz y demás campos de concentración, pero también produjo masacres de población eslava por el solo hecho de serlo; masacres de represalia por la acción de los partisanos; muertes masivas por hambre de los prisioneros del Ejército Rojo (se calcula de tres a cinco millones de soldados).

Para dar sólo un ejemplo de la barbarie nazi, veamos el testimonio de Grossman sobre Treblinka (campo de exterminio nazi donde fueron asesinadas hasta 800.000 personas), uno de los primeros acerca de los campos de concentración utilizado en el juicio de Nuremberg:

“A los que llegaban desde el ghetto de Varsovia [que había osado insurreccionarse en 1943. R.S.] les esperaban terribles tormentos. Las mujeres y los niños eran separados de la multitud y conducidos a lugares donde ardían los cadáveres, en lugar de ir a la cámara de gas. Las madres enloquecidas de terror eran obligadas a pasar con sus hijos entre los ardientes hornos sobre los que miles de muertos se retorcían entre las llamas y el humo, con contorsiones y sacudidas como si hubiera vuelto a la vida, mientras los vientres de las embarazadas muertas estallaban por el calor y sus hijos nonatos ardían en los úteros abiertos de sus madres. Esta visión podía enloquecer hasta a las personas más equilibradas (…)

“¿Y por qué escribir sobre esto, por qué recordarlo? Es el deber del escritor contar esta terrible verdad y el deber civil del lector es conocerla. Quien mirara hacia otro lado, quien cerrara los ojos sin querer saber nada, insultaría la memoria de los muertos. Quien no conozca la verdad sobre los campos de exterminio no podrá entender con qué tipo de enemigo, con qué tipo de monstruo tuvo que mantener su combate mortal el Ejército Rojo” (Un escritor en guerra: 369).[15]

Algo parecido afirma Traverso: “Existe una gran diferencia entre la violencia del nazismo y la violencia del stalinismo. Por una parte, hay una sistema que ‘usa’ seres humanos para modernizar Siberia, para construir líneas de ferrocarriles, para electrificar una región, para construir ciudades, para talar bosques, etcétera. Por otro lado, hay un régimen que utiliza los medios de la modernidad para matar: no se trata de matar para modernizar; se trata de utilizar la modernidad para matar”. Esto se profundizó a medida que el nazismo se fue radicalizando, conforme sus perspectivas en la guerra se hacían más sombrías.