Reseñas de libros

Guillermo Pessoa

Terry Eagleton: Por qué Marx tenía razón

Barcelona, Península, 2012

Terry Eagleton es profesor de Teoría Cultural de la Universidad de Manchester. Cuenta con una amplia bibliografía, en la que destacamos en especial, títulos como Las ilusiones del posmodernismo (1997) e Ideología (1995). El libro que reseñamos aún no ha sido editado en la Argentina. Lo que se propone en él es tomar diez “lugares comunes” de críticas al marxismo y rebatirlos con profundidad, amenidad y pizcas del mejor humor británico. No es poco.

Repasemos brevemente esa decena mencionada. El marxismo… 1) estaría acabado, 2) es bueno en teoría pero se demostró poco menos que horrible en la práctica, 3) es determinista, 4) es una mera utopía, 5) cae en un reduccionismo económico, 6) expresa un materialismo craso, 7) tiene una obsesión por las clases sociales y en especial por la clase obrera, 8) es partidario de una violencia elitista, 9) propone un estado todopoderoso y 10) frente a los nuevos problemas que trajo el pasado siglo: feminismo, anticolonialismo y ecologismo; casi no tuvo nada para decir. Recorramos, entonces, parte de las respuestas dadas por el inglés.

En relación con el primer “lugar común”, en forma muy irónica Eagleton dice que los primeros interesados en que el marxismo se acabe… son los propios marxistas. Esto es así porque significaría que el capitalismo ha sido derrocado, al ser ése precisamente uno de los objetivos centrales del marxismo. Que aquél, pese a sus achaques, siga “vivito y coleando”; torna pertinente aún al marxismo como una praxis política perentoria.

En cuanto a que fue bueno en teoría pero fracasó estrepitosamente cuando se lo puso en práctica, Eagleton rompe lanzas diciendo que “en realidad, en un cierto sentido paradójico, el stalinismo, lejos de desacreditar la obra de Marx, es prueba de su validez” (33).

Aquí es donde el texto presenta ciertas insuficiencias. ¿Qué fue el stalinismo? ¿Cuál es hoy el estado de la cuestión en cuanto a su análisis? ¿Qué balance y caracterización se hace de la misma URSS luego de la Segunda Guerra y de la propia muerte de Stalin? ¿Y de los regímenes instaurados en Europa Oriental? ¿Cuba entraría dentro de dichas coordenadas? Tales interrogantes no están siquiera planteados en el trabajo.

La sola mención a Isaac Deutscher como punto de referencia teórica da un poco la pista en cuanto a la orientación que guía al académico británico. Una pena. Pues una de las razones por las cuales Marx tenía razón, es precisamente al haber previsto la inviabilidad del “socialismo en un solo país”… y para colmo atrasado. Algo que naturalmente Eagleton conoce (menciona la famosa cita de La ideología alemana en cuanto a que si eso ocurriese “se volvería a la vieja mierda y a repartir la miseria”) pero no lo extiende ni desarrolla a los fenómenos concretos del siglo XX. La deficiencia se profundiza al ignorar los ricos debates de la transición en la URSS de los años veinte por ejemplo y al no intentar acercarse a una definición más precisa del fenómeno de la “URSS como estado obrero”.

En su tercer ítem afirma:

“Marx no era ningún adorador ingenuo del progreso (…) Y es que el determinismo histórico invita al quietismo político. Podría decirse que hoy ya no esperamos con ansia la llegada de lo inevitable, como ocurría en el siglo XIX. Quien empieza una frase diciendo ‘actualmente es inevitable que…’ evoca por lo general malos presagios” (55-6)

En un capítulo de raigambre filosófica, al igual que el sexto, nos parece muy saludable (y no nos extraña conociendo al autor) que un marxista británico –la cuna del “marxismo analítico”– rompa con los criterios fetichistas sobre el desarrollo de las fuerzas productivas, en aras de los cuales debería inmolarse el hombre. Critica sin piedad la muletilla de que el demiurgo llamado Historia conduce inexorablemente al socialismo, cuando, como muy bien señala, a lo único que inevitablemente lleva es al quietismo político y a la frustración militante cuando se comprueba que no ha tenido lugar.

Si hay algo con que machacan los medios de “desinformación”, al igual que muchos integrantes de cierta academia, es el latiguillo de que el marxismo “ahoga y desdeña al individuo” y que éste es subsumido dentro de esa estructura mayor y asfixiante que es el Estado. Eagleton sostiene en el punto cuatro que “merece la pena poner de relieve el interés de Marx por el individuo, pues se contradice claramente con la caricaturización que se hace habitualmente de su obra (…). Se podría decir incluso que el libre florecimiento de los individuos es el objeto exclusivo de sus ideas políticas, siempre y cuando recordemos que esos individuos deben hallar una vía de florecimiento en común” (92).

La modernidad plantea con toda fuerza la tensión entre “individuo” y “estado”; el particular y el universal, para decirlo con la terminología hegeliana. El liberalismo reduce el individuo a homo economicus, y entiende la libertad como un límite (y una competencia) hacia el otro individuo. El estado “amenaza” esa supuesta independencia, que no es otra cosa que el sometimiento ciego al mercado. Ciertas teorías organicistas, junto a sesgadas interpretaciones de Hegel y, ni que decir tiene, las prácticas stalinistas del siglo XX, diluían a éste bajo la férula estatal. Eagleton retoma una de las caracterizaciones cardinales de Hegel continuadas por Marx, en cuanto a que el pleno desarrollo del individuo no se encuentra en una sociedad individualista donde el “infierno son los otros” (Sartre), sino en aquella donde los productores asociados, al permitir el florecimiento común, sentarán las bases para el para el verdadero desarrollo personal.

Aquí el libro cobra una importancia “político-educativa” primordial. El comprensible desprestigio que el socialismo tiene entre las masas, que también descreen de las “supuestas bondades” del capitalismo en esta su hora de crisis, obliga a entender que esa “idea” de socialismo tiene que ser superada, y para ello, ciertas premisas del marxismo como las que el texto enuncia se tornan imprescindibles. Sólo volverá a estar en la agenda de los trabajadores europeos y del mundo como programa y proyecto de sociedad cuando se visualice que es opuesto por el vértice tanto al capitalismo como a los llamados socialismos reales del siglo anterior.

El capítulo que sigue es una nueva vuelta de tuerca a lo que venimos señalando: “El reduccionista económico es el capitalismo, y no el marxismo. Es el capitalismo el que cree en la producción por la producción misma (en el sentido más restringido del término “producción”). Marx, sin embargo, cree en la producción por la producción misma en un sentido más generoso de la palabra. Él sostiene que hay que valorar la realización personal humana como un fin en sí misma, en vez de reducirla a instrumento de otra meta u objetivo” (117).

El verdadero objetivo del capitalismo es la obtención de plusvalía, que debe realizarse en el mercado como ganancia. En aras de eso, todo se mercantiliza. Incluido el hombre (burgués y proletario). El capitalismo reduce toda la policroma realidad a ese chato economicismo. Nos particulariza, nos “ve” sólo como mecánicos, operadores de call center, docentes o metalúrgicos. De ahí su uniformidad. Aunque parezca un contrasentido, el socialismo como lo entiende Marx, a partir de una igualdad desde el punto de largada, será el único sistema que realmente obtenga una desigualdad de actitudes, comportamientos y vocaciones. Eagleton lo deja perfectamente en claro.

En el capítulo siete Eagleton refuerza algo que se le atribuye a Marx como sociologismo, pero que él considera un acierto político mayúsculo del autor de El capital: su “obsesión” por el análisis de clase y por la centralidad que para el cambio revolucionario adquiere la clase trabajadora. Si esto podría ser relativamente cierto en la época en que escribía Marx, ahora es lisa y llanamente un despropósito, gritan a coro infinidad de críticos del alemán. Sin embargo, Eagleton les retruca: “Chris Harman calcula un tamaño estimado para la clase obrera global de cerca de 2.000 millones de personas, a las que hay que añadir otra cifra muy similar de individuos sometidos a una lógica económica muy similar. Según otras estimaciones, ese número subiría hasta los 3.000 millones de personas, aproximadamente. La clase obrera parece haber tenido mucho menos éxito que Lord Lucan a la hora de hacerse desaparecer” (asesino inglés que desapareció sin dejar rastros) (170).

Y en el capítulo que sigue, remata: “En el caso de la revolución socialista, eso significa que la clase obrera organizada, unida a sus diversos aliados, desbanca del poder a la burguesía o a la clase media capitalista. Pero Marx consideraba que la clase obrera era, con mucho, la más numerosa de la sociedad capitalista. Así que estaríamos hablando aquí de las acciones de una mayoría, y no de un pequeño grupo de rebeldes. Puesto que la esencia del socialismo es el autogobierno popular, nadie puede llevar a cabo una revolución socialista en nuestro lugar, igual que nadie puede considerarse un experto jugador de póker en nuestro nombre” (181).

Esta “actualización” es harto pertinente. Para Marx, sostiene y documenta Eagleton, la clase trabajadora comanda la alianza social con los demás sectores oprimidos contra la clase burguesa en su conjunto, con vistas a la revolución socialista. Nada más alejado del marxismo que la idea conspirativa de pequeños grupos que muchas veces se le atribuye (aquí el libro con acierto, remarca también, que ese injusto “sanbenito” le cayó asimismo a marxistas del siglo XX como Lenin, Trotsky y hasta la propia Rosa y su grupo Espartaco), y que así como “nadie puede jugar al póker en nuestro nombre”, no hay sustituismo que valga: o es la clase trabajadora la que acaudilla el proceso (y esto tiene carácter universal hoy, sin perder de vista las especificidades de regiones y países en particular) o no hay efectiva revolución socialista.

La vigencia del marxismo se patentiza también, según Eagleton, cuando se caracteriza y valoriza la democracia liberal, burguesa. Contrariamente a muchos izquierdistas y aun marxistas contemporáneos que ven en aquélla un horizonte definitivo e insuperable (a contramano de las rebeliones en América Latina, que fueron contra ese régimen, si bien éste se recompuso y reconquistó cierta legitimidad), el libro recuerda que “Marx es un creyente demasiado entusiasta en la soberanía popular como para contentarse con ese pálido atisbo de la misma que conocemos por el nombre de democracia parlamentaria. No se oponía en principio a los parlamentos, como tampoco se oponía Lenin. Pero la democracia era para él algo demasiado precioso como para ser dejado exclusivamente en manos de senados y cámaras legislativas” (192).

Aquí la experiencia de la Comuna será invalorable, señala muy bien Eagleton. La democracia burguesa (nunca definida por Marx sin esta adjetivación) fue sin dudas un adelanto en relación con las monarquías absolutistas de la transición y aun los regímenes de excepción como el bonapartismo francés; pero hay que superarla con una democracia de nuevo tipo que el ejemplo comunero (como luego los soviets en Rusia) ponía como realidad tangible. Para ser fieles con el título que estamos reseñando, aquí también Marx tenía razón.

En el último capítulo, se repasan problemáticas que Marx, si bien atendió, no fueron el centro de su análisis. La denominada cuestión nacional (algo que reconforta leer en un marxista británico, ya que muchos intelectuales y corrientes políticas europeas que se dicen marxistas fueron eurocentristas y hasta imperialistas sin más) con el caso más patente de Irlanda, por ejemplo, el ecologismo y las cuestiones de género, encontraron en el pensador alemán desarrollos no siempre persistentes, es cierto, pero que se hallan presentes en su obra, algo que Eagleton se encarga meticulosamente de demostrar.

El libro se cierra con una caracterización y un llamado a la acción: “¿Ha habido alguna vez un pensador más caricaturizado?” (226) se pregunta Eagleton. Ya el interrogante tiene implícita la respuesta. Marx es, junto con Trotsky, nos permitimos agregar, objeto de las más absurdas, malintencionadas e ignorantes caricaturas que se hayan conocido en la literatura política.

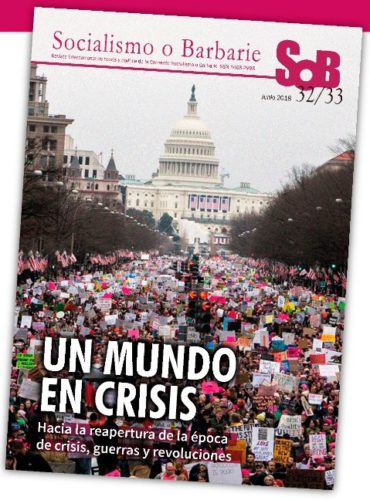

La admonición final tiene que ver con los “nuevos aires” que soplan en el mundo. El ciclo de rebeliones que abrió el nuevo siglo, sumado a una de las crisis más importantes que el capitalismo globalizado está viviendo, es campo nutricio para que el pensamiento de Marx resurja y se abra la posibilidad de dar pelea para leerlo no con la clave de lectura que los regímenes que se instalaron en su nombre pretendieron (y hasta cierto punto, lograron) imponer. En la cabeza de millones de trabajadores, jóvenes y estudiantes, eso se plantea como una urgente necesidad. El libro de Eagleton colabora con esta tarea. El tiempo es hoy, como el propio pensador británico certifica: “El viejo slogan comunista del ‘socialismo o barbarie’ siempre les ha parecido a algunos un tanto apocalíptico de más. En estos momentos en los que la historia se encamina a trompicones hacia un posible escenario de guerra nuclear y de catástrofe medioambiental, cuesta ver de qué otro modo se puede tomar ese lema que no sea como la más sobria verdad. Si no actuamos ahora, todo parece apuntar a que el capitalismo será nuestra tumba” (224).

Daniel Bensaïd: Marx ha vuelto

Buenos Aires, Edhasa, 2011

Daniel Bensaïd, fallecido a comienzos de 2010, fue uno de los dirigentes estudiantiles del llamado Mayo Francés de 1968, integrante de la corriente mandelista y desarrolló además de una amplia tarea académica como profesor de filosofía en la Universidad de París. Este texto se editó en la Argentina a fines de 2011, y nos parece pertinente vincularlo a la crítica que realizamos sobre el libro de Eagleton.

El libro tiene dos partes bien delimitadas. En la segunda (comenzaremos por allí), Bensaïd presenta didácticamente (no vulgarizando) la estructura, los “cimientos”, de El capital. Tomando la analogía del policial duro, ve en el trabajo de Marx la labor detectivesca en busca de develar la novela negra del capital.

Generalmente, en trabajos de esta índole, apenas se pasa del tomo I de la obra.1 Aquí, en un esfuerzo que creemos rinde sus frutos, el autor realiza un intento de aproximación a las categorías de reproducción simple y ampliada (tomo II), como así también de la ley de tendencia de caída de la tasa de ganancia, junto a la denominada por Marx “fórmula trinitaria” y el fetichismo que conlleva, que se encuentran en el tomo III. La vinculación con la crisis que vive el mundo, y Europa en particular, encuentran en ese entramado teórico un comienzo de comprensión.

Pero será en su primera parte, donde aborda problemas políticos y filosóficos, cuando el autor, además de divulgar, realiza algunas sugerentes apreciaciones. Digamos que muchas de ellas se encuentran en otro trabajo suyo, de más largo aliento, Marx intempestivo. Grandezas y miserias de una aventura crítica.

Veamos algunas de ellas: pese a ciertas “incrustaciones positivistas y/o deterministas” en las que Marx (y Engels) en ciertas ocasiones puedan caer, para el francés “el hilo rojo” del marxismo, y de allí su “genuina” dialéctica, es aprehender estructuras dinámicas y abiertas. La historia no hace nada, nos recuerda citando a su biografiado. El final está abierto y es incierto. Precisamente pondrá especial atención en la crítica que el “joven” Marx realizara al denominado por aquél comunismo grosero. Ejemplo de craso economicismo y nivelación uniforme, mediante el estado, de la clase obrera y la población toda.

Pensamos sí, que en su afán por ver en Marx un partidario de la autodeterminación de la clase trabajadora (lo que Draper llamaba “el socialismo desde abajo”), cosa que es cierta; observa muy linealmente dicho itinerario político. Por ejemplo, sostiene que ya en el temprano 1843, el autor de La cuestión judía abrazaba claramente esa posición. Sin ahondar en el tema, nos parece más cercana a la verdad histórica la sugerente apreciación de Löwy (en La revolución en el joven Marx), cuando afirmaba que allí todavía el problema no estaba enteramente resuelto para Marx: aún la filosofía, que suponía el cerebro, era la activa, mientras que el proletariado, el corazón, la fuerza material, era lo pasivo. La lucha de los trabajadores de Silesia (algo que se procesará intelectualmente con las Tesis sobre Feuerbach) será el acicate para que Marx madure y supere una posición de cierta unilateralidad.

Un mérito del libro es asignarle importancia en la obra marxiana al tema de la organización y el partido. El texto, creemos que correctamente, escapa de dos posiciones simétricas pero erradas: la de pensar que ya en Marx está todo dicho sobre ese tema (como si el problema organizativo se agotara en 1848 o 1871), y la otra postura de “ver” un Marx como una especie de “socialista solitario”, cómodo en la soledad del Museo Británico, casi en una actitud contemplativa. Ubica al Lenin del Qué hacer como un perfecto ejemplo de continuidad y discontinuidad con la visión decimonónica que inevitablemente tuvieron los autores del Manifiesto.

Bensaïd, dirigente muy importante del movimiento trotskista (tiene un muy libro sobre el tema) traza un paralelo entre el concepto de revolución permanente y el de revolución total de Marx. Los ve en una triple perspectiva: además de extenderse a la arena internacional, la misma tiene un alcance político-social y hasta se expresa en los intersticios de la vida cotidiana.

En un punto de acuerdo con Eagleton, observa en Marx un precursor de la ciencia política a la altura del propio Maquiavelo. Y recuerda que ese aspecto tiende (interesadamente) a olvidarse. Señala que “Marx es un cronista ignorado y sutil de la vida parlamentaria inglesa (…) encontramos en él una crítica de la razón de Estado que va de la mano de la crítica de la economía política (…). En la trilogía sobre Francia, Marx se convierte en cronista también de las coyunturas políticas, entendidas no como simples ecos de mecanismos económicos, sino como cruce de múltiples determinaciones” (73).

La política tiene su especificidad y no es una “mera sirvienta” de la economía. Eso es Marx, dice correctamente Bensaid. Lo contrario sería caer en un “chato sociologicismo y economicismo”. Recuerda las lecciones que Marx y Engels sacaron cuando observaron las primeras elecciones en donde participó la clase obrera inglesa. La representación política no se desprende directamente, sin mediaciones, de su posición social. No menos importante es la advertencia que halla en Marx, en relación a las insuficiencias y limitaciones que conlleva la democracia burguesa, hija tardía de la Gran Revolución. Los sucesos parisinos de 1871 oficiarán de estímulo teórico y práctico: “La Comuna de París, forma definitivamente alcanzada de emancipación social, es treinta años después como la crítica en acto al estado burocrático: el interés particular convertido efectivamente en interés general (…) La Comuna es una revolución contra el estado mismo, ese aborto sobrenatural de la sociedad. La Comuna es el pueblo que toma en sus manos su propia vida social. Una revolución para quebrar el horroroso aparato de dominio de unas clases sobre otras” (79).

Si Marx ha vuelto, como pretende decirnos Bensaïd, es entre otras cosas –y fundamentalmente– para recordarnos esa perentoria y a la vez fascinante tarea.

Milcíades Peña: Historia del pueblo argentino

Edición definitiva. Prólogo de Horacio Tarcus. Buenos Aires, Emecé, 2012

En 2012 también “ha vuelto” un marxismo de buen cuño que nuestra corriente viene reivindicando, estudiando y por supuesto, intentando actualizar críticamente. Nos referimos al que sintetiza la obra de Milcíades Peña. Bajo la dirección de Horacio Tarcus, se publica la versión definitiva de la Historia del pueblo argentino que el autor platense había publicado fragmentariamente en la colección Fichas, hacia fines de la década del cincuenta del pasado siglo.

No es nuestra intención aquí realizar una exégesis de la producción de Peña (remitimos en particular el capítulo “Actualidad de las polémicas de Milcíades Peña”, en Revolución o dependencia de Marcelo Yunes). Sí recodar algunos aspectos que Tarcus menciona en su introducción y polemizar con la principal de sus conclusiones.

El trabajo del joven Peña (contaba con poco más de veinte años cuando lo realizó) es en verdad un borrador, el esbozo de un proyecto de más largo aliento que como sabemos no pudo ser llevado a cabo (Peña se suicidó al cumplir los 32 años). Su labor autodidacta, iniciada junto a su militancia en la corriente morenista, realza más los méritos de su trabajo y del marxismo que practicó: para nada dogmático, dialéctico y con lecturas que el común del marxista argentino y hasta latinoamericano de su tiempo carecía (el mismo Tarcus publicó el curso que Peña dictó en 1958 como introducción a Marx donde esto queda patentizado).

La interpretación de la historia argentina que lleva a cabo es una polémica categórica contra tres corrientes: la historiografía liberal, la revisionista y la marxista vulgar. Acierta Tarcus al plantear esto y también cuando señala que “la Revolución de Mayo es ejemplo de que Peña no redujo ésta, como hizo el marxismo vulgar, a sus raíces económicas y la hacía asimilable al ciclo de las revoluciones burguesas”.2

Los logros de Peña, que sirvieron de base a estudios académicos que casi nunca dieron cuenta de ellos, en una enumeración meramente descriptiva, son, además del mencionado: la crítica a la caracterización de feudal para la conquista americana y las consecuencias políticas de ella; el análisis fiel al materialismo histórico de la etapa del rosismo y la organización nacional; intentar una conceptualización de la clase dominante argentina: sus limitaciones “objetivas”, no de mentalidad o fruto de cierta psicología, para llevar adelante un proyecto realmente autónomo e industrial, aun dentro de los marcos del capitalismo; el carácter deformado de la propia estructura social y productiva argentina, profundizada luego con el proceso de sustitución de importaciones que Peña, agudamente, denominaba “pseudo industrialización”; cómo una real industrialización debía afectar a las relaciones de propiedad y por ende la burguesía local estaba incapacitada para llevarla a cabo; su análisis del 17 de Octubre y los orígenes del peronismo, el análisis de éste en el gobierno y la definición y posicionamiento ante el golpe gorila que lo derribó.3

En ese marco entonces, la publicación de este libro es una noticia muy bienvenida para que aquellas nuevas generaciones que se acercan al marxismo entiendan cómo éste intentó expresarse en el país, y por qué tiene en Peña un jalón insoslayable.

Hablábamos de diferencias con el enfoque de Tarcus y su valoración sobre Peña. Retomando lo que afirmaba en otros trabajos, el ex director de la Biblioteca Nacional señala: “En suma, mientras la perspectiva liberal, revisionista y marxista vulgar construyen narrativas históricas edificantes y teleológicas… la visión trágica nos ofrece una historia abierta que nos deja en la incertidumbre. Aguijoneado por el pesimismo de la inteligencia – Gramsci dixit–, Peña nos muestra que las agudas contradicciones que desgarran el tejido social no están en vías de resolverse positivamente en síntesis superiores, llámense el Pueblo, la Nación, la Revolución, el Socialismo, el Proletariado o, tan siquiera, el Partido (…) Cree simplemente que las burguesías han concluido el período histórico en que revolucionan en sentido progresista el orden social, mientras que la clase trabajadora no ha logrado aún constituirse en el sujeto que lleva a cabo el relevo histórico. Por eso su tiempo es de tragedia. (…) entendía que vivía en tiempos de tragedia” (23-4).

No importa ahora lo que piensa Tarcus, sino lo que él cree que pensaba Peña. Nos explicamos. No hay dudas que en los orígenes de la conformación del estado nacional y hasta los finales del siglo XIX aproximadamente, Peña sostenía que la tragedia era tal porque ningún sector del bloque dominante (ni la burguesía agraria pampeana, ni la comercial porteña, ni los incipientes “industriales” del interior y el litoral) podía efectivamente llevar a cabo las tareas que otras burguesías, en otro tiempo y lugar habían realizado: un desarrollo realmente autónomo en el marco de la economía mundial y con una industria integrada. No había como tal sujeto alguno que pudiese realmente lograrlo.

Es tragedia precisamente, dicho de modo hegeliano, porque no existe superación. No hay sujeto: la burguesía fue y el proletariado aún no es. Tarcus hasta aquí, lee bien a Peña.

Pero en el siglo XX ese sujeto sí existe, aunque “aún no se puso como tal”. Es la clase trabajadora acaudillando a los demás sectores subalternos. Peña lo señala más de una vez, y con particular énfasis en los trabajos de polémica con Jorge Abelardo Ramos y de estudio sobre la clase dominante argentina y el imperialismo (textos que no forman parte del libro que estamos comentando). La diferencia es decisiva.

El autor de la Historia… comprueba que la clase obrera existe y que paradójicamente la pseudo industrialización la expande y concentra. No pierde de vista y lo estimula el comprobar cómo esa clase actuó en otros países y regiones contemporáneas, que el siglo XIX apenas había entrevisto. Pero para el marxismo de Peña (embebido de las lecciones históricas y de los balances de Lenin y Trotsky), la conciencia política juega un rol esencialísimo. Justamente como entiende muy bien esto, no es un “optimista determinista” que piensa que el propio proceso objetivo conduce linealmente a aquélla. Pero tampoco su pesimismo lo lleva a emparentar la tragedia decimonónica con el mundo de mediados del siglo XX.

Es cierto que un artículo no incluido en esta edición (uno de los más flojos, por unilaterales, de Peña, aunque no exento de algunas intuiciones sugerentes) sobre el quietismo y el conservadorismo de la clase obrera argentina, parecería dar pie a la interpretación tarcusiana. Pero es realmente poco para poder afirmar un derrotismo total, un marco de tragedia sin superación en Peña, cuando éste analiza la Argentina (y el mundo) de la primera mitad del siglo pasado.

Pensamos que Peña, que siempre vio la historia en forma dinámica, con sus avances y retrocesos, no perdió la confianza (y la certeza científica) de que la clase obrera era la única capaz de lograr una sociedad mejor, una sociedad socialista. Como no fue un marxista vulgar ni se apoyaba en el “consuelo” de que todo marcha hacia ese destino, no dejaba de advertir las tensiones de ese sujeto, las mediaciones que debía superar para poder arribar a su conciencia histórica. No creemos malinterpretarlo si decimos que su pequeña pero genial obra estaba pensada y puesta al servicio de ese objetivo.

1 Una de las escasas excepciones en la Argentina es el trabajo de Néstor Kohan: El capital, un curso que dictó en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo hacia el año 2000. Si bien no concordamos en su totalidad con este trabajo, reconocemos que es un estimulante disparador para “entrarle” a la totalidad de la obra científica más importante de Marx.

2 Un lugar aparte ocupan los compañeros de El Aromo/Razón y Revolución, enemigos acérrimos de Peña y su obra. Ya nuestro compañero Martiniano Rodríguez en más de una oportunidad polemizó con ellos sobre el tema Revolución de Mayo. Parafraseándolos, digamos que si no son devotos de “San Milcíades”, como lo denominan (“San Milcíades, sus apóstoles y la cruzada contra el conocimiento. A propósito de la edición de Historia del pueblo argentino, de Milcíades Peña”, Santiago Rossi Delaney, El Aromo, enero 2013), no es porque sean ateos. Sucede que, sencillamente, adoran a otra deidad: San Sartelli. Descalificar la definición de capitalismo comercial, como caracterizó Peña a la conquista española y británica, horrorizarse por el empleo del epíteto de revolución política y terminar polemizando contra una conveniente caricatura de su propia invención son algunos de los “méritos” de su “crítica”. El colmo es escandalizarse porque Planeta edita a Peña y Feinmann lo reivindica, cuando la editorial RyR le pidió prólogos a Horacio González, connotado intelectual kirchnerista. En fin… de te fabula narratur.

3 Todo lo anterior no significa, como advierte por ejemplo el texto de Yunes mencionado, que el legado de Peña carezca de claroscuros o no merezca una superación críticas. Por ejemplo, en relación a la movilización obrera del 17 de Octubre de 1945, si bien no llega a los rasgos sectarios del PC o el PS y sus historiadores, que catalogaban de lúmpenes a sus asistentes y le negaban toda progresividad; el historiador platense pierde de vista, a nuestro juicio, matices importantes y termina casi igualando los sectores y fracciones en pugna. Es entonces tarea de los historiadores, investigadores y militantes marxistas revolucionarios apropiarse de ese valioso acervo, reivindicándolo y defendiéndolo pero a la vez siendo críticos de él y apuntando a su actualización y superación.