Compartir el post "La lutte pour la conscience des nouvelles générations – Critique de l’histoire « officielle » du XXe siècle"

“(…) Il y a un processus de dépolitisation (…) On commémore les victimes sans penser sur leurs actions et sur le sens des événements qu’ils ont vécu. Les luttes, les conflits, les révolutions ne sont plus analysées, et le passé est réduit au totalitarisme et aux génocides. » (Enzo Traverso, « On ne peut pas fonctionner sans Marx, mais on ne peut pas fonctionner qu’avec Marx, » Vent Sud, numéro 111, juillet 2010)

Au cours des dernières décennies le débat historiographique a été renouvelé. Il y a de quoi: les événements du siècle dernier («le court XXe siècle », 1914-1989 [1]) ont été d’une telle ampleur qu’ils configurent tout un projet de recherche.

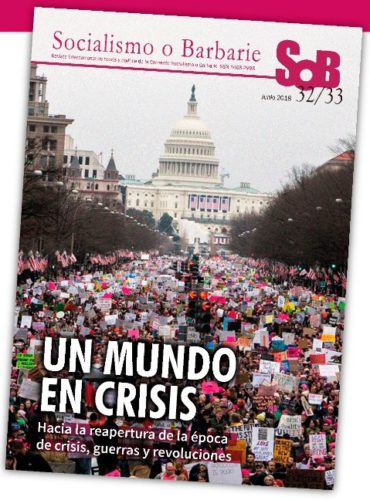

Toutefois, le problème est que ce renouvellement se présente de manière partiale. Il est caractérisé par une condamnation en bloc de l’expérience du siècle dernier. L’approche du XXe siècle comme un siècle des pures « violences » et « génocides » tend à occulter une conclusion fondamentale: il s’est agi du siècle le plus révolutionnaire de l’humanité. »

Il est vrai que les manifestations de la barbarie ont été incommensurables. Mais ces expressions ne pourront jamais être comprises si l’on cache qu’ils ont été la réponse contre-révolutionnaire à l’ensemble des expériences émancipatrices mis en œuvre par les exploités et les opprimés; au caractère historique des révolutions sociales qui l’ont marqué, surtout dans sa première moitié et qui ont conduit à l’expropriation du capitalisme dans un tiers du globe.

La valeur d’une telle réflexion est la compréhension que nous traversons un moment dans lequel l’expérience historique redemarre; une nouvelle génération militante fait ses premières armes et il s’agit de lui transmettre l’héritage des luttes qui lui ont précédée.

La condamnation en bloc du XXe siècle

La première chose à remarquer, c’est quelque chose qui a été souligné par plusieurs historiens: que le dernier siècle peut déjà être abordé comme histoire; avec une distance suffisante de ses événements. Seulement dix ans et demi nous séparent de sa fin. Mais au-delà d’une simple constatation formelle du temps, les élements qui lui ont caractérisé sont si différentes à ceux d’aujourd’hui qui, par contraste, ils peuvent être abordés de manière historique: «(…) « S’il y a une mémoire historique c’est parce que le monde actuel est occupé par les souvenirs et les représentations d’un passé immédiat au présent, mais qui en tant que passé est terminée » (E. Traverso, idem).

Dans tous les cas, on observe une grave unilatéralité dans l’historiographie actuelle: on tend à favoriser l’étude des manifestations de la barbarie, des violences et des génocides en perdant de vue le contexte où ces atrocités ont eu lieu: le fait qu’elles ont été des réponses contre-révolutionnaires aux grandes révolutions historiques qui ont caractérisé le XXe siècle.

Mais un développement ne pourrait pas« marcher » sans l’autre; tant au sujet des révolutions que des contre-révolutions du siècle dernier il y a des profonds leçons à en tirer. Les deux expressions sont l’inévitable matériel brut du débat historiographique au début de ce nouveau siècle.

Mais ici, nous voulons alerter sur cette approche unilatérale. Parce qu’il laisse l’idée – ouverte ou secrète – que le siècle dernier a été un pur désastre, une catastrophe pure, une barbarie pure qui ne doit pas être répétée.

Il s’agit d’une opération de dèpolitiser qui place le cours linéaire d’une histoire décontextualisée qui la laisse comme un simple « théâtre d’ombres »: « Pour comprendre les tragédies du siècle qui se termine et tirer des enseignements utiles pour l’avenir, il faut aller au-delà du stade idéologique, abandonner les ombres qui s’agitent dans celui-ci, pour s’enfoncer dans les profondeurs de l’histoire et suivre la logique des conflits politiques (…) » (Daniel Bensaïd, « Une réponse au livre noir du communisme »).

Il devrait être évident que cette opération perd de vue la dialectique des choses, de l’histoire même du siècle dernier, qui est nécessairement une histoire des classes antagonistes, qui a placé la révolution et la contre-révolution comme des expériences inévitablement « symbiotiques » (cette expression nous l’avons prise de Traverso).

On va préciser deux choses. En premier lieu: nous nous rebellons contre une partialité qui a comme conséquence de rendre une image déformée du XXe siècle, un point de vue qui condamne la perspective même de la transformation révolutionnaire de la société, qui vise à l’exaltation, dépourve de sens critique, du temps présent: « Un éternel présent s’impose, fait d’instants éphémères qui miroitent du prestige d’une illusoire nouveauté, mais ne font que substituer toujours plus rapidement, le même au même. » (Jérôme Baschet, cité par Daniel Bensaïd en « Temps historiques et rythmes politiques »).

On arrive donc à une « suspension » de l’histoire en tant que telle; histoire qui ne pourrait jamais avoir une fin. Il s’agit d’une claire prétention totalitaire (nous reviendrons plus tard sur ce concept) qui chercherait à supprimer de la dimension du temps, une dimension qui n’est pas seulement historique mais naturelle, inscrite dans la nature même des choses.

En deuxième lieu: un autre chose c’est que le siècle dernier, a été marqué par une grande révolution historique comme la révolution russe (avec la révolution française, les deux plus grandes dans l’histoire de l’humanité), ainsi que par une deuxième grande révolution comme la révolution chinoise – bien qu’avec des caractéristiques très différentes de celles de la révolution bolchevique de 1917, sans la centralité de la classe ouvrière ni des organisations de démocratie socialiste. Et, aussi, par deux grandes contre-révolutions le nazisme et le stalinisme, ceci pour ne pas mentionner les deux plus grandes guerres dans l’histoire de l’humanité.

C’est ainsi que dans le « débit » et le « crédit » du 20ème siècle il y a eu des démonstrations vers l’un et l’autre côté (il faudrait faire une sorte de « double comptage » de celui-ci), même si, évidemment, sa conclusión a fini par réaffirmer l’ordre capitaliste. Cela a signifié une défaite de la première grande impulsion émancipatrice; un fait qu’on ne peut pas nier.

Mais ce que nous voulons souligner ic n’est pas ceci, mais le fait qu’il ne peut y avoir révolution sans contre-révolution; que les douleurs de la naissance d’une nouvelle société ne pourraient pas venir sans que l’action révolutionnaire conduira à un type de réaction des classes établies (le même phénomène s’est produit lors de la révolution Français, mais sur une échelle et coût humaine beaucoup moindre que celui du siècle dernier) et que tacher la révolution avec l’eau sale de la contre-révolution est une opération idéologique qui cherche à contourner le perspective même de la lutte révolutionnaire, à la sortir de l’horizon historique des nouvelles générations.

Ce point de vue s’exprime dans des catégories d’analyse politique conformes à celui-ci. Au centre se situe celui de « totalitarisme ». Le XXe siècle est abordé comme « un siècle de totalitarismes », où la société aurait été réduite à une masse inerte soumise à un « pouvoir totalitaire » que, imposée d’en haut, aurait montré l’incapacité de l’autoémancipation des exploités et des opprimés.

Ce n’est pas que le siècle dernier n’ait pas été marqué par des phénomènes totalitaires.Nous n’affirmons pas cela. Le nazisme et le stalinisme ont été « jumeaux » dans le domaine de leurs manifestations politiques. Mais le processus historique de leur émergence et la nature sociale des expériences qui les ont caractérisé etaient opposés; ceci au-delà que le résultat sous la forme du régime de domination soit analogue: « (…) l’idée du totalitarisme est loin d’avoir l’approbation unanime. Elle semble limitée, étroite et ambigüe, pour ne pas dire inutile pour celui qui cherche à appréhender, au-delà les affinités superficielles entre des systèmes politiques totalitaires, leur nature sociale, leur origine, leur genèse, leur dynamique globale et leurs résultats profonds» (E. Traverso, « Le totalitarisme. Usages et abus d’un concept «).

Malgré cela, la catégorie de totalitarisme a deux objectifs qu’elle réussi à résoudre de façon « convaincante » sur la base d’une condamnation en bloc du siècle dernier. D’abord, il met au même plan la révolution et la contre-révolution, en unifiant les deux expériences dans la même catégorie: toute action politique des masses donnerait lieu au totalitarisme. Deuxièmement, tout le développement du siècle dernier aurait montré que l’unique ordre politique qui permettrait une coexistence « civilisé » (bien que sans résoudre les inégalités sociales), est la « démocratie ».

Voyons les deux points de vue. Il est vrai que les « régimes totalitaires » ont été un produit singulier distinct de toute forme antérieure d’autoritarisme. Entre autres choses, par la mise en place des génocides en masse [2]. Des phénomènes qui ont été le résultat de la contre-révolution (nazi ou staliniste, peu importe à ces effets), et non pas de la révolution [3].

Mais il est évident qu’il faut souligner que l’émergence révolutionnaire a entraîné un phénomène inverse: l’acces des grandes masses à la vie politique, le fait prendre leurs affaires en mains: «En 1798, en pleine période de réaction, Emmanuel Kant écrivait à propos de la Révolution française qu’un tel événement, par-delà des échecs et des reculs, ne s’oublie pas. Car, dans cette déchirure du temps, s’est laissé entrevoir, fût-ce de manière fugitive, une promesse d’humanité libérée. « (Daniel Bensaïd, « Une réponse au livre noir du communisme »).

Le contraste ne pouvait pas être plus grand avec les expériences de la contre-révolution (par opposition à cette « promesse d’humanité libérée », évidemment), dont les expressions finies ont été les camps de concentration et le goulag [4].

Il s’ agit donc des expressions contraires, inassimilables, et dont l’emergence ne devient pas (mécaniquement) l’une de l’autre. Une profonde coupure historique se produit, une césure, une « bifurcation » du processus historique, une réaction dans une direction opposée, qui n’est pas un retour au point de depart.

Bensaïd dit de manière très correcte, qu’une contre-révolution est le contraire d’une révolution, pas une révolution en marche arrière, ce qui serait une manière schématique d’apprécier les choses.

Le totalitarisme comme concept libéral

En bref: la contre-révolution, les « totalitarismes », ne surgissent pas des révolutions mais comme une réponse à celles-ci, ce qui est très différent. Cela au-délà du fait qu’il y ait des inévitables « vases communicants » entre les uns et les autres. Par exemple: que les institutions qui jouent un rôle au service de la révolution soient vidées de son contenu réel, qu’elles maintiennent sa continuité formelle et qu’elles soient redirigées vers d’autres fins. Exemple: le Tchéka («Commission extraordinaire panrusse pour la répression de la contre-révolution et du sabotage »») comme organisme de répression de la contre-révolution pendant la guerre civile (1918-1921), a été reconduite par le stalinisme et transformé en son contraire pour réprimer l’opposition de gauche et les autres oppositions [5].

Dans tous les cas, il s’agit du fait que sous le label commun de « totalitarisme » se cachen des processus historiques de nature très différente. Parce que le nazisme a été une réponse contre-révolutionnaire dans une société enceinte de révolution mais où celle-ci n’a jamais arrivé à triompher, et le stalinisme a été une contre-révolution qui a émergé au sein – mais en sens inverse – de la plus importante révolution historique.

Il y a un problème supplémentaire. La condamnation commune des régimes révolutionnaires et contre-révolutionnaires, sa subreptice assimilation sous le concept de « totalitarisme », tout est au service de l’exaltation de la « démocratie » comme un patrimoine de la société capitaliste: « (…) le totalitarisme est stigmatisée comme antithèse du libéralisme, l’idéologie et le système politique dominant. Sa condamnation est équivalente à une apologie de la vision libérale du monde «(Traverso, « totalitarisme. Usages et abus d’un concept «).

L’opération est claire: la « démocratie » ne pourrait exister que dans le contexte du capitalisme tel quel il existe aujourd’hui: il n’y aurait pas d’autre alternative historique. Démocratie qui doit être coupée de toute revendication émancipatrice. Parce que comme l’aurait montré le siècle dernier, la transformation sociale n’aurait pas d’autre alternative que de tomber dans « une forme de totalitarisme »…

Selon cette conception, en outre, la démocratie ne pourrait être qu’une pratique de quelques-uns, jamais de l’ensemble social. Parce que les masses tendraient toujours au totalitarisme: ils seraient irrémédiablement condamnées à changer leur liberté par des miettes. Le concept de totalitarisme devienne ainsi la voie royale à une théorie conservatrice de la politique.

On cherche à occulter, ainsi, l’expression démocratique des grandes révolutions historiques qui se sont caractérisées par conduire à une « explosion » libératrice des chaînes des masses même dans la vie de tous les jours: « Marc Ferro (…) insiste (…) sur le renversement du monde si caractéristique d’une véritable révolution. Jusque dans les détails de la vie quotidienne (…) à Odessa, les étudiants dictent aux enseignants un nouveau programme d’histoire ; à Petrograd, les travailleurs forcent leurs employeurs d’apprendre « la nouvelle loi ouvrière» ; dans l’armée, les soldats invitent l’aumônier à leur réunion « pour donner un nouveau sens à sa vie », dans certaines écoles, les enfants revendiquent le droit à l’apprentissage de la boxe pour se faire entendre et respecter par les personnes âgées» (Bensaïd, idem).

Le fait est que les deux « démocraties » sont opposées par nature: la démocratie libérale (capitaliste) suppose garder l’État comme sphère divisé de la société, suppose la subsistance de l’exploitation du travaille, elle suppose, en somme, que seule une minorité de privilégiés peut se consacrer quotidiennement aux affaires générales.

La démocratie ouvrière, la dictature du prolétariat, ont des conditions opposés: la tendance à la résorption de l’État dans la société. Que la politique, la direction des affaires générales, soit pratiquée par des secteurs de plus en plus grands des masses. Cela signifie l’abolition de l’exploitation de l’homme par l’homme, la conviction que l’humanité est capable de s’auto émanciper.

Mais revenons sur le concept de totalitarisme. Nous en avons donné quelques pistes. Dans le fond il ne se réfère qu’à l’amalgame de l’expérience de l’Allemagne nazie et la Russie soviétique (stalinisée). Le régime totalitaire se caractérise par une sorte de « chevauchement » entre l’État et la société où le premier supprime toute expression indépendante de la « société civile ». Le « État totalitaire » est un état dans lequel toute l’activité de la société est absorbée par un appareil qui suce toutes ses énergies. Ce sont des aspects descriptifs mais réels de la chose [6].

Il va de soi que le totalitarisme supprime jusqu’au dernier gramme de démocratie politique; c’est une imposition qui élimine toute trace de liberté. Liberté que dans l’historiographie officielle est appréciée de manière réductionniste, libéral, comme simple liberté individuelle et pas une liberté où « la liberté de chacun est la condition pour la liberté de tous » (Marx). De ce « tous », ce groupe, cette « société », cette « communauté » dont parle en quelque part Engels, le libéralisme qui seulement conçoit des individus, s’en fiche un peu. [7].

Grâce à cette opération sont amalgamés, donc, des expériences sociales oppossées. Il est vrai qu’il y a un élément politique commun à ces deux régimes. Et que c’est dans cet élément où s’installe le concept de totalitarisme. Parce que descriptivement, ce concept réussit à saisir un régime spécifique, historique, sous-produit de la barbarie moderne du XXe siècle, caractérisé par la suppression de toutes les libertés, de toute possibilité d’une action collective indépendante.

Mais de toute façon, il est bien évident que le concept de totalitarisme est un produit de l’arsenal libérale dans la mesure où, en fin de compte, il n’a pas actuellement d’autre sens que d’obstruer toute perspective émancipatrice, d’empêcher toute possibilité d’autoémancipation, condamnant la société à une hétéronomie radical (c’est-à-dire à l’impossibilité que les masses exploitée prennent dans leurs mains leurs affaires) [8].

Le grand sociologue bourgeois, Max Weber, ne connaissait pas encore le concept de totalitarisme, ni a vécu ces régimes, mais il était impregné de ce genre de pensée politique qui donne un soubassement théorique à celui-ci: « Imaginez vous les conséquences de cette vaste bureaucratisation et rationalisation (…) tout est couvert par le « Rechenhaftigkeit », le calcul rationnel. De là que chacun des travailleurs soit une petite roue de cette machine (…) La question qui nous préoccupe n’est pas comment peut changer quelque chose dans ce processus, parce que c’est impossible (…) Plus épouvantable est l’idée que dans le monde il n’y ait rien de plus que les petites roues, c’est-à-dire, qu’il soit rempli d’hommes qui s’accrochent à ces petites postes et aspirent à une petit poste un peu plus élevé (…) Que le monde ne connaisse que les hommes de l’ordre, est un développement dans lequels nous sommes tous insérés en tout cas, et la question centrale est, donc (…) Qu’avons-nous pour faire face à cette machine, pour conserver un reste d’humanité face à cette fragmentation de l’âme, à cette dominition absolue des idéaux de vie bureaucratique «(Max Weber, cité par Eduardo Weisz dans « Rationalité et tragédie, la philosophie de l’histoire de Max Weber », Editoriale Prometeo, Buenos Aires, 2011, p. 27). ?

La citation exprime la crainte du sociologue libéral face au processus de bureaucratisation (« totalitarisme »), qu’il considère ineluctable («une cage de fer »). Toutefois, avant sa mort, Weber a vécu une refutation en temps réel à son scepticisme radical: quelques hommes qui n’étaient pas soumis à « l’ordre », qui n’étaient pas réduits à des simples « petites roues », mais qui sont arrivées à « toucher le ciel avec les mains »: la classe ouvrière russe.

Nous ne sommes pas condamnés à vivre dans le monde dans lequel nous vivons

«D’où vient cette obsession mémorialiste? [l’auteur fait référence aux opérations officielles de maintien de la mémoire] (…) ils répondent à une crise de la transmission [des expériences historiques] dans les sociétés contemporaines (…) Nous pourrions évoquer la distinction proposée par Benjamin entre « l’expérience transmise » (Erfahrung) et « l’expérience vécue » (Erlebnis). La première se perpétue presque naturellement d’une génération à une autre (…); la seconde est le vécu individuel, fragile, instable, éphémère (…) «La modernité (…) est caractérisée (…) par la détérioration de l’expérience transmise» (E. Traverso, Le passé, modes d’emploi, Prometheus Books, Buenos Aires, 2011, p. 15)

Si nous sortons du concept de totalitarisme, nous pouvons voir le vrai visage des révolutions et des contre-révolutions du siècle dernier. Il faut souligner que comme nous sommes dans un cycle historique qui est défini, encore, par l’exclusion des grandes révolutions, le « visage » de la révolution est encore diffus. Ce n’est pas qu’il n’y ait aucun « vase communicant » entre l’expérience actuelle et l’émergence possible de nouvelles revolutions. C’est le rôle que doit remplir le cycle actuel des révoltes populaires: celui-cimet sur la table, encore une fois, l’intervention des masses sur la scène politique; Il repositionne la « Place » (Tahrir, Puerta del Sol, Zucotti Park ou autre) sur le scène historique et en opposition aux « Palaces », les sièges du pouvoir.

Mais l’absence de radicalisation des masses populaires les laisse encore comme une expression « mineure »; préparatoire en ce qui concerne les nouveaux actes révolutionnaires qui viendront.

Il est vrai que les contrerrevolutions historiques ne sont pas non plus l’expression des expériences actuelles (expériences dans lesquelles, en tout cas, ne manquent pas des manifestations de barbarie!). Mais leur impact est « plus proche » dans les représentations de certains secteurs dans la mesure où l’appareil idéologique officiel prend soin de les exalter et les mémoriser; s’assurant, en outre, d’assimiler ces expériences de barbarie… avec les révolutions qui ont marqué le siècle dernier [9].

Ici, il faut faire une délimitation. Nous avons déjà souligné que la révolution et la contre-révolution ne s’opposent pas mécaniquement, ils sont « mélangées », se « critiquent » mutuellement: par la nécessité des choses,quand l’une est presente, l’autre l’est aussi.

Par exemple: on a les camps de concentration du nazisme et du stalinisme. Mais aussi la résistance héroïque de l’opposition de gauche dans l’ancienne Union soviétique, les grèves de la faim dans Kolyma et Vorkouta menées par les jeunes qui ont formé des lignes du trotskisme [10]. Ou le soulèvement du ghetto de Varsovie, pour n’en nommer que quelques actes héroïques de la résistance aux « totalitarismes ».

Révolution et contre-révolution se mélangent mais ne peuvent pas être confondues. Ce sont des expressions opposées: des bouts du « fil historique », qui s’opposent comme le début et la fin, ou la fin et le début. Et cependant l’une conduit à l’autre, l’une est la réponse de l’autre; d’où la tentative idéologique de les amalgamer.

C’est le centre du débat historiographique dans les dernières décennies. Un débat qui avait progressé depuis les années 1950 dans la « guerre froide », mais qui a pris une actualité renouvelé aujourd’hui avec la chute du mur de Berlin.

Il est évident que la nécessité d’un bilan sur le stalinisme est inévitable. Mais une autre chose est le « concept » à l’intérieur duquel on essaie de placer toute l’expérience du siècle dernier. Le concept est essentiel au moment d’approcher ces expériences. C’Est là où prend efficacité le concept de « totalitarisme », comme condamnation à l’ensemble de l’expérience historique du XXe siècle: «Le stalinisme n’est pas une variante du communisme, mais le nom propre de la contre-révolution bureaucratique (…). Il s’agit, clairement (…) de deux mondes politiques et morales différents et inconciliables « (Bensaïd, « Une réponse au livre noir du communisme »).

Voilà la base, nous insistons, du débat historiographique contemporain; voilà son intentionnalité, sa nature conservatrice. Prenant des historiens libéraux comme Francoïse Furet ou Hannah Arendt, la réalité c’est que, au-delà de leur érudition, de la quantité d’afirmations poignantes et de l’effort d’interprétation sur l’expérience du siècle dernier, leurs conclusions sont conservatrices: c’est une célébration de la « démocratie » et la « liberté » qui sépare cette possibilité historique de leurs conditions matérielles. Nous serions «condamnés à vivre dans le monde dans lequelque nous vivons» comme Furet affirme dans son œuvre maîtresse, Le passé d’une illusion.

Face a la conclusion libérale, des historiens comme le réactionnaire Ernest Nolte (protagoniste d’un grand débat de l’historiographie à la fin des années 1980) sont passés du côté de l’exonération au nazisme de toute responsabilité historique. Ce qu’ont fait les nazis serait seulement une réponse « forcée » au « génocide » perpétré par le bolchevisme…

Que ce soi-disant « génocide » n’ait jamais existé; que le bolchevisme ait exproprié la bourgeoisie en tant que classe social mais jamaisn’ a realisé un génocide physique de ses membres (comme l’avait fait le nazisme avec les juifs, des tziganes et la population slave de l’est, outre la persécution aux communistes et sociaux-démocrates), tout cela n’a pas d’importance: Nolte force les choses du côté de l’acquittement historique du fascisme.

Un autre grand historien du XXe siècle est Eric Hobsbawm. Il a des catégories subtiles comme le « court » siècle dernier. Toutefois, il propose une lecture économiciste qui sert à justifier les actions du stalinisme; tout se serait passé sur le terrain de la « nécessité historique », rien n’aurait pu suivre une voie différente. Cela est défendu pour arriver uniquement à la conclusion pessimiste que, finalement, le communisme est fini comme expérience historique possible.

Une autre vue est celle qui propose le socialisme révolutionnaire (et, plus précisement, notre courant Socialisme ou Barbarie). Le siècle dernier doit être appréhendé comme une expérience stratégique. Il n’y a pas de fin de l’histoire, il n’y a pas de «présent éternel ». Ce ne sont que des figures idéologiques ancrées dans des circonstances déterminées, dans la coupure de la mémoire historique parmi les nouvelles générations, dans le fait que le XXe siècle n’a pas réglé la lutte émancipatrice: «En 1990, la dialectique historique décrite par Koselleck comme une tension permanente entre un « horizon d’attente » projeté vers l’avenir et un « champ d’expérience », ancré dans le passé, a éclaté. L’horizon est devenu confus, invisible, tandis que l’espace de la mémoire a été saturée, désignant le passé comme un champ de ruines, le siècle des guerres, des génocides, des totalitarismes « (E. Traverso, “La concordance des temps. Daniel Bensaïd et Walter Benjamin »).

Dans un récent meeting au Costa Rica, nous avons fait remarquer que la récuperation de la « dimensión du futur » parmi les nouvelles générations, l’idée que l’actuel ne pas pas forcement être un «présent éternel » exige, dans le même temps, la récupération de la mémoire du siècle dernier, de ses expériences, en essayant de surmonter cette coupure de la mémoire historique avec les luttes des générations précédentes. Des expériences qui ont resté dans le « patrimoine » de l’humanité (en dehors de l’échec de leur développement) et que nous devons traiter de transmettre critiquement a la jeune militance.

Parce que comme l’a dit le grand historien trotskiste Pierre Broué dans son dernier travail avant sa mort (Communistes contre Staline), cette réflexion doit être « une arme contre l’horreur du passé; une leçon de courage et de dignité (il parlait de l’opposition de gauche dans les années 1930), jamais inutile; un bilan de l’expérience collective, sans laquelle nous serions condamnés à répéter indéfiniment les mêmes erreurs « [11].

Dans tous les cas, la circonstance du « final malheureux » du siècle dernier, doit être abordée sur la base de ce que disait Rosa Luxemburgo: que l’histoire ne pourrait jamais être faite « une fois pour toutes » ; qu’il n’est possible pour la classe ouvrière d’accumuler l’expérience historique que sur la base de l’essai et de l’erreur.

À partir de ce point de vue (même avec toutes leurs circonstances douloureuses), le XXe siècle doit être abordé comme un immense laboratoire d’expériences. Il est vrai que « les défaites accumulées ont assombri l’horizon et ont gelé l’histoire dans la disgrâce » (Bensaïd). Toutefois, il est également vrai qu’une nouvelle génération est en train de se lever et que nous vivons le recommencement de l’expérience historique.

_____________________________________________

[1] Eric Hobsbawm, historien marxiste anglais de filiation staliniste aujourd’hui décédé, a dit il y a quelques années que le siècle dernier, en tant que « siècle politique «, a commencé en 1914 avec la Première Guerre Mondiale et s’est terminée en 1989 avec la chute du mur de Berlin.

[2]Le phénomène du génocide comme un massacre planifié etait caractéristique, en particulier, du nazisme. Dans l’URSS, il y avait des cas de génocide comme l’Holodomor ukrainien (la grande famine du 32 et 33 due à la collectivisation forcée dans le champ où on estime qui sont morts six millions de paysans), et c’est connu que les purges signifiaient des tueries à grande échelle (entre 700 000 et 1 million de personnes). En quelque sorte, et sans que cela signifie diminuer en rien la nature meurtrière du régime de Staline, il n’a pas pratiqué les méthodes du génocide industrialisé comme Hitler l’a fait.

[3] Traverso insiste sur le caractère « unique » d’Auschwitz (le plus grand camp d’extermination nazi) et il a raison. Le spécificité de qui s’est passé là et dans les autres camps nazis marque un avant et un après en ce qui concerne la barbarie d’un régime de domination (capitaliste) qui ne doit pas être dissoute dans les nombreuses autres atrocités qui ont eu lieu dans l’histoire; une singularité qui ne marque pas un caractère spécial quelconque de ceux qui ont souffert cette barbarie et qui ne peut pas nier que le capitalisme a émergé «dégoulinant du sang de chaque pore » comme l’a indiqué en son temps Marx. Ni diminuer les atrocités du stalinisme, qui a produit des assasinats politiques de masse sans égal.

[4]Le goulag était un système de camps de travail forcé mis sur pied par le stalinisme durant les années 1930 et jusqu’à la décennie des années 1950 quand ils ont été démantelés progressivement.

[5]Le Tchéka est surgie en réponse à l’attaque sur Lénine le 30 août 1918. Cet attaque a été réalisé par le militant du parti Socialiste Révolutionnaire Fannia Kaplan lors que la guerre civile a commencé à s’intensifier; le même jour, des militants de ce parti ont assassiné Moisés Uritsky (chef de la police bolchevique de Petrograd). Kaplan a été tuée un mois plus tard.

[6] N’oublions pas que Marx a fait une analogie semblable dans La lutte des classes en France, en ce qui concerne au régime sous Luis Bonaparte, neveu de Napoléon. De toute façon il est clair qu’il s’agisait d’une chose différente; le « Régime bonapartiste » n’a jamais atteint le degré de totalitarisme et imposition qui signifiaent le nazisme et le stalinisme; il se conduisait avec des critères non démocratiques, d’en haut, autoritaires, mais cela n’avait rien à voir avec les critères que nous déterminons ici de « totalitarisme », qui reposaient dans des mécanismes du génocide de masse.

[7]Margaret Tatcher, Premier Ministre d’Angleterre dans les années 1980, avait une affirmation très aiguë à cet égard, elle disait: « quand on me parle de la société je ne sais pas qu’est-ce que c’est; Je connais seulement une chose: les individus».»

[8] Traverso parle de deux « periodes » de la notion de totalitarisme; l’un, l’actuel, dans lequel son utilisation est seulement conservatrice et un autre, celui des années 1930, où c’était un élément critique progressiste « à gauche » pour dénoncer le cours des régimes nazi et staliniste. En tout cas, il est clair que là aussi ce concept avait des limites parce qu’il allat trop loin dans l’amalgame de de deux régimes socialement distincts: un État capitaliste et un État ouvrièr bureaucratisé. Ou, en tout cas, un État devenu bureaucratique avec restes prolétaires et communistes comme Rakovsky l’avait rémarqué mais qui, de toute façon, ne pouvait pas être confondu avec le nazisme.

[9] Traverso explique qu’après plusieurs décennies d’assombrissement de la mémoire d’Auschwitz, celle-ci est aujourd’hui une sorte de « religion civile » du monde occidental, où, soit dit en passanton il cherche à exorciser touteévaluation du siècle dernier dans sa dimension émancipatrice comme cela a déjà été dit.

[10] Kolyma, Vorkouta et Velnehuralsk ont été, entre autres, prisons, ou « camps de travail » où le stalinisme a enfermé des oppositionistes dans les années 1930.

[11] C’est connu l’importance stratégique qui donne notre courante au débat du bilan des expériences anti-capitalistes du siècle dernier et l’effort d’élaboration théorique que nous avons menées à cet égard.

Par Roberto Sáenz