Ciencia y arte de la política revolucionaria

Por Roberto Sáenz. Noviembre de 2018.

Índice

- La vigencia del marxismo revolucionario en el siglo XXI.

- ¿Qué es la política revolucionaria?.

- Toda acción política empieza por el análisis. La relación de fuerzas.

- Programa, principios y teoría de la revolución socialista.

- Estrategia y táctica, o cómo aprender a luchar

- Sindicatos, lucha de masas y participación electoral. El problema del poder

- Guerra y política.

- Los fines y los medios, o la lucha de clases como ley suprema.

- El partido como fuerza permanente organizada.

Presentación

“El político en acto es un creador, un suscitador, pero que no crea de la nada ni se mueve en el vacío túrbido de sus deseos y sueños. Se funda en la realidad efectiva, pero ¿qué es esta realidad efectiva? ¿Es quizá algo estático o inmóvil? ¿O es, más bien, una correlación de fuerzas en continuo movimiento, en continuo cambio de equilibrio? Aplicar la voluntad a la creación de un nuevo equilibrio de las fuerzas realmente existentes y activas, basándose en la fuerza determinada que se considera progresiva y potenciándola para hacerla triunfar significa siempre moverse en el terreno de la realidad efectiva, pero para dominarla y superarla (o contribuir a esto). El ‘deber ser’ es, por tanto, concreción; más aún: es la única interpretación realista e historicista de la realidad, es la única historia en acto, la única filosofía en acto, la única política”

(Antonio Gramsci, La política y el Estado moderno)

De tanto en tanto, las circunstancias de la lucha de clases y el surgimiento de nuevas generaciones en nuevas condiciones nos plantean a los socialistas revolucionarios representar algunas de nuestras posiciones de manera que sean comprensibles para estos nuevos compañeros y compañeras y sirvan al despliegue de su actividad. Esta tarea debe ser encarada, sin embargo, evitando la vulgaridad de muchos de los acostumbrados “manuales”, que se transformaban en una suerte de recetario que, lejos de ayudar a pensar y actuar, atan las manos.

Este material intenta volver a proponer las herramientas elementales de la acción política revolucionaria, apoyándonos en la riquísima tradición del marxismo revolucionario y en su actualización, pasando por el tamiz del balance de las lecciones estratégicas dejadas por las revoluciones del siglo pasado, con el objeto de contribuir a preparar a una nueva generación para los tiempos agitados que se vienen.

1) La vigencia del marxismo revolucionario en el siglo XXI

La crisis histórica que hoy transita la economía capitalista mundial, y el ciclo de rebeliones populares que ha desatado internacionalmente, trae a escena a una nueva generación, heredera de la crisis de alternativas de los años 90, pero también protagonista de un renovado despertar de los explotados y oprimidos a nivel mundial. Esta nueva generación está haciendo sus primeras armas en las calles de El Cairo, Atenas, Madrid, Nueva York, Londres, Santiago de Chile, Bogotá, México D.F., Moscú, las ciudades obreras de China y más allá. Nos interesa transmitir elementos de política revolucionaria a quienes se ponen de pie luego de décadas en las cuales se vivió una suerte de “grado cero” de la lucha clases, que prácticamente cortó el hilo de continuidad con las generaciones anteriores.

Para esta tarea es imprescindible llevar a cabo una reivindicación de la vigencia de la tradición del marxismo revolucionario. El retorno de la lucha de clases ha reabierto el debate estratégico, que en muchos aspectos tiene rasgos de verdadero recomienzo histórico. Por esa razón, está a la orden del día una suerte de retorno a las fuentes en cuanto a los puntos de referencia para la acción revolucionaria. Desde nuestra corriente reivindicamos la defensa de la tradición del marxismo revolucionario, especialmente las enseñanzas dejadas por Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo (y también Gramsci, al que aún debemos estudiar más en profundidad), sobre todo en el terreno en el que cada uno se reveló más fuerte. Es desde esa ubicación que creemos se deben enfrentar las derivas reformistas, autonomistas, populistas y “socialistas nacionales” hoy en boga, así como también el cerrado doctrinarismo de las corrientes incapaces de extraer enseñanza alguna de la riquísima experiencia, pero también frustraciones y derrotas, de las revoluciones del siglo pasado.

Como subproducto del desierto político-ideológico que se generó posteriormente a la caída del Muro de Berlín, este recomienzo de la experiencia histórica ocurre en condiciones en que la mayoría dentro de esos nuevos contingentes carece casi completamente de las herramientas del quehacer político más elemental. De ahí que los caractericen todo tipo de falsas ideologías y telarañas mentales, entre las cuales el rechazo a los problemas del poder y la “forma partido” son algunas de las más usuales, por no hablar de la negación de la centralidad de la clase trabajadora.

Es que como resultante de las frustraciones del siglo pasado, la burocratización de la Revolución Rusa y la degeneración burocrática del conjunto de los estados obreros o anticapitalistas, la tradición del marxismo revolucionario y sus enseñanzas parece haber quedado cuestionada. Y sin embargo, entre Lenin, Trotsky, Luxemburgo y Gramsci y el surgimiento del stalinismo lo que hubo no fue de ningún modo una “continuidad”, sino la mayor ruptura concebible: un quiebre total entre las perspectivas de libre autodeterminación de la clase trabajadora por oposición total a su dominación burocrática y el vaciamiento de todos los objetivos emancipatorios de la revolución.

Con el presente material trataremos de aportar nociones elementales que sirvan de insumo para la educación político-práctica de la nueva generación no sólo de nuestra corriente internacional, sino del activismo en general. Nos centraremos en la actividad política propiamente dicha bajo la idea general de que la política revolucionaria, cuando se hace fuerza material y organización partiendo de los problemas y condiciones reales, puede mover montañas.[1]

2) ¿Qué es la política revolucionaria?

Queremos comenzar respondiendo al interrogante que preside este material y es su disparador primero y más general: ¿qué es la política revolucionaria? En nuestra visión, la política revolucionaria no es otra cosa que un resorte de la acción; un instrumento de intervención sobre un campo de las relaciones sociales: la política, la afirmación de los intereses propios como “generales”. Su especificidad es cómo se verbalizan o traducen a ese plano (sea mediante reivindicaciones, consignas, programas o por intermedio del instrumento que corresponda), determinados intereses de clase. Dicho de otra manera: la política revolucionaria es una acción para hacer valer, en cada caso, los intereses inmediatos e históricos de la clase trabajadora precisamente en el campo en que esos intereses expresan su pugna, el campo de la política .[2]

En las más diversas circunstancias en las cuales las clases sociales o las fracciones de clase se manifiestan, se trate de una simple reivindicación salarial, o que la clase capitalista quiera imponer determinado régimen de explotación del trabajo, o que los burgueses agrarios defiendan determinado régimen de propiedad de la tierra, o que un gobierno legisle sobre una inversión extranjera, una ley electoral o lo que sea, en todos los casos lo que está ocurriendo es una acción en el campo político que hace a la defensa –directa o indirecta, abierta o embozada– de determinados intereses de clase (sea este interés económico, social, específicamente político o, incluso más allá, en el terreno de las relaciones entre estados). Porque la política es, justamente, esa explicitación: la búsqueda de hacer valer determinados intereses sociales mediante una intervención en el ámbito de generalización de esos intereses.

Señalemos, además, que el campo de la política posee instituciones que le son propias y que son las que explicitan, “traducen” o defienden estos intereses de las clases en pugna: los partidos políticos, sean burgueses u obreros; el estado, que defiende los intereses generales de la clase capitalista mediante uno u otro gobierno; los sindicatos (aunque aparezcan circunscriptos sólo a las relaciones “económicas” entre obreros y patronos); el parlamento y la justicia; las fuerzas armadas; los medios de comunicación, tan importantes hoy, y otras. Estas instituciones en general defienden los intereses de la clase capitalista y sus diversas fracciones (aunque nombramos aquí también a los sindicatos, que de uno u otro modo son expresión o “representativos” de la clase trabajadora).

Como digresión, recordemos que en la tradición del marxismo el ámbito jurídico-político es el de una “superestructura” que corresponde de manera que no es nunca mecánica a determinaciones que provienen de la estructura económico-social de la sociedad (relaciones materiales que son las que fijan, finalmente, el contenido y los límites de cada superestructura), pero que deben proyectarse a ese ámbito para manifestarse y hacerse valer. En la práctica, ambas “esferas” del todo social se encuentran “fusionadas”: no existe una sin la otra. Sin embargo, esta totalidad dialéctica supone una “división de tareas” que hace justamente a la política, el ámbito para la afirmación y generalización de los intereses de las distintas clases.

Volviendo a nuestro argumento, señalamos que la política revolucionaria es, precisamente, el instrumento que se da una determinada vanguardia o sector de los trabajadores, organizada por lo general en partido (o en algún tipo de organización), para intervenir en un sentido u otro en ese campo de delimitación de intereses sociales. En definitiva, la política revolucionaria es un resorte de la acción sobre el campo político de los intereses de las clases en pugna llevada adelante por algún colectivo de los trabajadores, mayormente bajo la forma partido.

2.1 La política como economía concentrada

Esto nos transporta, inmediatamente, a la conocida definición leninista de la política como “economía concentrada”. Se trata de una forma brillante y sintética de esclarecer el punto. Lenin quiere subrayar que la política, como concepto, se mueve entre dos límites. Por un lado, afirma que la política o, más precisamente, las superestructuras jurídicas, políticas e ideológicas, no es terreno independiente que se mueva en las nubes del fetichismo o la religión; se trata de un concepto “subordinado”, determinado dialécticamente por las relaciones económico- sociales que le dan su contenido material. En definitiva, todo partido político, todo gobierno o incluso, toda religión (en éste último caso, de manera mucho más compleja e indirecta[3]), lo que reflejan, expresan o defienden, son determinados intereses de clase. De ahí que Lenin hable de la política como economía concentrada.

Sin embargo, nunca se puede perder de vista que la política tiene su propia especificidad, sus propias leyes de funcionamiento; si así no fuera, no se justificaría como plano delimitado de la realidad social, no tendría razón de ser u existir. Porque es la propia realidad social escindida y fetichizada bajo el capitalismo la que hace de la política un campo dialécticamente “separado”. Pero un campo donde, en el fondo, se afirman intereses sociales y de clase; donde estos intereses se traducen y adquieren voz y generalización. En suma, un campo que opera mediante desplazamientos y formaciones complejas que no se reducen a una mera “mecánica” proveniente de la economía, aunque sea ella la que, en último análisis, termine dando el contenido a las cosas. Lo que no es más que decir que en general las formas políticas, los partidos, las políticas de las cuales se trate, no se presentan realmente en su propio nombre (referido a los intereses de clase que realmente defienden), sino mediante algún tipo de enmascaramiento.

Sucede que bajo el capitalismo el de la política es un terreno que aparece fetichizado o invertido, disimulando intereses particulares como si fueran generales. Afirma, por ejemplo, que “la soberanía reside en el pueblo”, cuando este mismo “pueblo” no decide nada, sino solamente quién ha de ser su verdugo cada tantos años (como afirmara Lenin en El Estado y la revolución respecto de las elecciones en la democracia burguesa).

Por esto mismo, una de las tareas de la revolución y la auténtica transición socialista es la de acabar con este desdoblamiento y tender a reabsorber la política, el manejo de los asuntos generales, en el cuerpo social como tal. De ahí la conocida frase de Engels cuando definía que en el comunismo se pasaría del “gobierno de las personas a la administración de las cosas”, dando a entender que la política como instancia separada desaparecería en el contexto de una administración común de los asuntos por parte de una sociedad de iguales y autoorganizada, sin una instancia separada de la sociedad como es hoy el aparato de Estado.

En todo caso, necesariamente bajo el capitalismo, y también en la transición al socialismo, la política opera bajo una serie de leyes de condensación (por oposición a la dispersión) que le son propias y que hacen de la intervención en el terreno político una tarea obligatoria e imprescindible para los revolucionarios. A este respecto, es importante entender que la política se refiere, en definitiva, al Estado, que en el capitalismo aparece como instancia centralizadora, con un poder de condensación que plantea las más importantes cuestiones en el centro de la escena, por oposición a la fragmentación de la miríada de conflictos en el terreno estrictamente económico o de la “sociedad civil”. De allí que la imprescindible intervención en el terreno político tenga el objetivo de ayudar a formular reivindicaciones generales, de conjunto.

La acción política debe ser entendida como la intervención en el ámbito de los asuntos generales, de los programas, de las perspectivas de conjunto y el elevarse a ella. Tal es la tarea propia de los revolucionarios, en contraste con la fragmentación y parcialidad a la que están sometidos los explotados en las luchas cotidianas (el mero terreno económico). De ahí que Lenin hablara de la necesidad de “elevarse a la pelea política de conjunto”, a un campo que trascendiera la mera lucha reivindicativa entre obreros y patronos (que, sin embargo, es el punto de partida en la mayoría de los casos).

Esta dialéctica hace que la clase obrera deba elevarse plenamente al plano político antes de que por intermedio de la revolución socialista y la transición pueda abolir la política como ámbito separado (y este aspecto nos separa de los anarquistas y las corrientes “antipolíticas”). Y esta elevación política revolucionaria es imprescindible porque el campo político es una esfera objetiva de la realidad social, la esfera de la generalización de los intereses de clase. Y la clase obrera debe elevarse a ese plano: batallar en el plano de los “intereses generales” para, con su política revolucionaria, hacerse valer y ganar hegemonía sobre el resto de las capas explotadas y oprimidas.

2.2 La política revolucionaria como ciencia y arte

Como la insurrección o como la guerra misma, la política revolucionaria es, y no puede dejar de ser, una ciencia y un arte. Como lo señalara Lenin y antes que él el militar prusiano “hegeliano” Clausewitz -en los hechos, porque nunca alcanzó a leer a Hegel-, toda acción humana sobre un objeto determinado requiere de capacidades de ciencia y de arte, de conocimiento e intuición, las dotes del científico y el creador. Y la política y las guerras acaso más que ninguna otra.

La dimensión científica tiene que ver con el estudio, el análisis, los principios elementales y las leyes que rigen el fenómeno de que se trate. Sin esta investigación, sin este estudio previo, sin los principios generales de la ciencia particular a la que se refiera, la acción sería un puro empirismo, un mero proceder inconsciente (e inconsistente) sobre las cosas mismas, en general condenado al fracaso. Pero, al mismo tiempo, la política tiene elementos de apreciación de las cosas a la primera ojeada. Es un terreno en el cual la intuición se mueve a sus anchas, porque la dinámica de la realidad muchas veces deja poco margen temporal para la reflexión razonada. Gramsci define la intuición como “la rapidez con que se relacionan hechos aparentemente ajenos entre sí”. En este terreno además, inevitablemente, operan tanto el azar como una lógica de probabilidades. Es decir, la dimensión artística y no una determinación mecánica de los procesos. En esa dimensión artística o intuitiva tiene enorme peso la experiencia anterior, el haber pasado varias veces por circunstancias similares. La intuición no es una iluminación mística, sino que se forja a partir de una acumulación de experiencias, aunque esas experiencias no estén expresamente razonadas. Es el subproducto de una experiencia que queda internalizada y que no siempre se asume conscientemente, sino que se hace valer a modo de reflejo.

La combinación de estos rasgos científicos e intuitivos, de esta ciencia y este arte de la política, hacen a las características del “genio político” (Clausewitz hablaba, agudamente, del “genio” guerrero); es decir, la capacidad de lograr la apreciación justa de las circunstancias. Rasgo que sólo se obtiene mediante la combinación del estudio y la experiencia, que no es otra cosa que el concepto de praxis que pedía Marx.

En resumen: la política revolucionaria como aplicación “subjetiva” (en el sentido de hecha por un sujeto) a un campo de determinaciones objetivas puede mover montañas en la medida en que adquiera terrenalidad deduciéndose lógicamente de sus mismas premisas; o, como pidiera Lenin en sus Notas filosóficas a Hegel, atrapar los eslabones más débiles de la cadena de la propia realidad. De ahí el lugar central que la política tiene en la acción de los socialistas revolucionarios y que desde nuestra corriente queremos reivindicar en el centro de nuestra actividad: hacer política revolucionaria como centro de la actividad para transformar la realidad tomando como referencia no nuestro propio ombligo (como hacen muchas sectas que confunden sus deseos con la realidad, un autoengaño demagógico del que terminan siendo la primera víctima[4]), sino las determinaciones más profundas y objetivas de las tendencias sociales y políticas.

2.3 Historia y política

En Gramsci es muy aguda la afirmación de la política como momento creador, transformador; como historia considerada como acontecimiento que se desarrolla en el momento mismo en que está acaeciendo. Gramsci recupera la dimensión de la política no como algo meramente pasivo, sino como verdadera acción creadora de la realidad histórica a partir de determinadas circunstancias. De ahí que cuando habla del Príncipe moderno (en alusión a Maquiavelo) viera encarnado éste en el partido político revolucionario como actor, a la cabeza de la clase obrera, de esa política creadora de la historia. Es parado desde ahí que considera a la política como la “única historia en acto, la única filosofía en acto, la única política”.

La contemporaneidad de la historia no debe ser vista como algo puramente “objetivo” que ocurre paralelamente a nosotros, sino como un quehacer que, aunque parta de circunstancias determinadas heredadas de las generaciones anteriores, nos implica, implica a las clases fundamentales y su política, implica a la acción que los sujetos sociales llevan adelante en el campo de la lucha de clases y transforma, para mal o para bien, la realidad de las cosas.

De ahí que Gramsci tuviera en altísima estima a la política revolucionaria (y al partido político como su instrumento par excelence) y la concibiera como el instrumento de transformación de la realidad dada. De ahí, también, que se desprendiera una concepción particular de la historia en el sentido no de algo que ocurre a pesar nuestro o librado a la inexorabilidad de las cosas (o mero estudio del pasado), sino que viera en la historia contemporánea, en la historia que se desarrolla bajo nuestros ojos, un campo para la intervención revolucionaria para transformar el curso de las cosas en el sentido de la emancipación de los explotados y oprimidos.

3) Toda acción política empieza por el análisis. La relación de fuerzas

Para avanzar en la comprensión de los fundamentos y las condiciones de la política revolucionaria, iremos de los aspectos más objetivos a los más subjetivos: “El estudio de cómo se deben analizar las ‘situaciones’, es decir, de cómo se deben establecer los diversos grados de las relaciones de fuerzas, puede prestarse a una exposición elemental de ciencia y de arte políticos, entendidos como un conjunto de reglas prácticas, de investigación y de observación particulares, útiles para despertar el interés por la realidad efectiva y suscitar intuiciones políticas más rigurosas y vigorosas (…) Se debe exponer lo que hay que entender en política por estrategia y táctica, por ‘plan’ estratégico, por propaganda y agitación, por ciencia de la organización y de la administración en política” (Gramsci, cit., p. 107).

Como se ve, Gramsci coloca esos aspectos más objetivos bajo el paraguas general de las relaciones de fuerzas. Plantea cuatro niveles de análisis: 1) las correlaciones de fuerzas internacionales, 2) las económico-estructurales (“las correlaciones sociales objetivas”), que enmarcan las situaciones más de su conjunto, 3) el plano más propiamente político (correlaciones políticas y de partidos) y 4) el plano de las relaciones de fuerzas militares.

Por razones pedagógicas y de exposición, invertiremos aquí este orden y dejaremos de lado el análisis de las relaciones de fuerza militares, aspecto que será abordado más adelante.

3.1 La coyuntura política

Comencemos por la unidad de medida más elemental a la hora de hacer política, la “composición de lugar” a partir de la cual se llevará a cabo la acción política. Esa unidad de medida elemental es la coyuntura política y la podemos colocar en el tercer plano señalado por Gramsci.

La coyuntura política, siendo la unidad más elemental del análisis político marxista, no es la fundante (que corresponde al aspecto económico- estructural), sino un plano derivado. Sin embargo, es imprescindible partir de evaluar la coyuntura para llevar a cabo cualquier intervención política. Coyuntura es una categoría temporal y espacial al mismo tiempo. Temporal porque alude a un período determinado, y remite a un período de tiempo de corto o de mediano plazo, no más. Pero la dimensión temporal no agota la cosa. La espacialidad remite a qué parte de la realidad tomamos al hablar de coyuntura: si se trata de un determinado lugar de trabajo, de una universidad, una rama industrial, una provincia, un país, o, incluso, una región del mundo.

Por otra parte, las coyunturas tienden a ser totalizantes: en este terreno siempre hay que ir de lo más general a lo más particular. En escalas espaciales más pequeñas también hay coyunturas particulares, pero éstas reciben la influencia, aunque no mecánica, de las coyunturas más generales, o de ámbito de aplicación más general. A modo de ejemplo, sin duda que una coyuntura política nacional teñirá, de una u otra manera, la coyuntura de una determinada huelga. Sin embargo, esto no es mecánico: las circunstancias en el lugar de trabajo, la relación con la patronal, la burocracia, el gremio en su conjunto, etcétera, nunca podrían ser disueltas en la coyuntura general, aunque ésta inevitablemente incidirá en el desarrollo de la lucha, “tiñéndola con sus colores”, según la metáfora del arco iris en Marx. Que apunta a que las determinaciones son siempre complejas y sutiles, contra quienes lo acusaban de determinista mecánico. Para precisar la definición de coyuntura política, volvamos sobre la apreciación de Lenin de la política como economía concentrada. Sobre el escenario de la vida política de un país o región del mundo opera un conjunto de elementos de la vida social de índole económica, sociológica, de las relaciones de fuerzas en general o de carácter político general. En la realidad, ese conjunto de elementos se presenta como un todo, en una suerte de síntesis que configura a cada momento una determinada coyuntura política con rasgos propios.

Como señalábamos más arriba, la política es el ámbito de condensación de un conjunto de determinaciones de clase, que tienen como fundamento las relaciones materiales de la sociedad (la economía). Pero aunque la política opera como síntesis de las determinaciones sociales al campo político, lo hace mediante una serie de desplazamientos que no admiten ninguna lectura mecánica o reduccionista de las cosas. Una coyuntura política se ordena alrededor de circunstancias de orden económico o propiamente políticas (una crisis gubernamental, una gran huelga, el desencadenamiento de una guerra, etcétera); no hay nada mecánico en esto, más allá del hecho real de que, en general, una modificación en la economía, tarde o temprano, tiende a operar modificaciones de conjunto. Esto ocurre en la medida en que la economía es la base material a partir de la cual se alza todo el edificio social; si esa base sufre una conmoción, no hay manera de que el resto del edificio no la sienta. Pero lo que queremos destacar aquí es que las consecuencias políticas de esa conmoción nunca serán automáticas. Por el contrario, en muchos casos serán la resultante de su combinación con las tendencias de la lucha de clases precedente, como observara agudamente Trotsky más de una vez.

En todo caso, una coyuntura política es un espacio de tiempo relativamente limitado en el cual los elementos que componen la realidad económica, política e ideológica se encuentran ordenados de determinada manera, configurando los rasgos o características salientes de ese momento.

De allí se deriva otro aspecto: el hecho de que las coyunturas puedan ir variando incluso si no se produce un cambio sustancial de los elementos que componen la totalidad de la situación política. El solo hecho de que esos elementos se ordenen de una manera distinta ya implica cambios en la resultante política total.

Ese mismo alcance limitado de toda coyuntura, y el hecho de que los elementos que la componen puedan variar o no (o varía el peso específico relativo de cada uno de ellos en cada momento dado), es lo que hace que esta categoría de limitado alcance temporal remita a otras escalas de tiempo más amplias: las situaciones, etapas, ciclos o épocas de la lucha de clases, de las que nos ocuparemos enseguida.

A la hora de hacer política no sólo de conjunto, sino, como ocurre cotidianamente, en un gremio o fábrica, en una facultad o una escuela, la evaluación de las circunstancias que determinan el conflicto debe estar en el quehacer de todo militante. Toda acción que se precie de tal, en cualquier ámbito y de cualquier naturaleza, y con mayor motivo la acción política, opera sobre una serie de relaciones creadas que deben evaluarse de la manera más científica y objetiva posible. Para esta evaluación, la comprensión de la coyuntura es una necesidad de primer orden si no se pretende actuar a ciegas o con una orientación que, por no partir de las determinaciones objetivas de la realidad, impida realmente transformarla o incidir sobre ella.

3.2 Épocas, etapas, ciclos y situaciones

El marxismo opera con varias escalas de tiempo superpuestas. De entre esas escalas de tiempo se puede pasar de las más inmediatas (como la de coyuntura) a la de época, con otras intermedias como situaciones, etapas o ciclos históricos. Recordemos aquí que el orden lógico de las cosas es exactamente el opuesto: de la definición más general de época o período histórico, pasando por la de etapa, ciclos o situaciones y llegando a la coyuntura. No es cuestión de una apreciación mecánica o formal de esas categorías, sino de entender cómo se combinan las dimensiones temporales y espaciales, cómo se constituye una síntesis de ambas coordenadas, cómo se combinan las diferentes temporalidades (o los distintos planos de las relaciones de fuerzas), desde las más históricas a las más coyunturales.

Requiere de experiencia poder medir los distintos momentos políticos de una manera que no sobre o subestime sus potencialidades, rasgos y características; como se dice habitualmente entre la militancia, no impresionarse ni en un sentido ni en el otro, por exceso o defecto, en lo que hace a las relaciones de fuerzas entre las clases.

Es importante aquí tener presente el conjunto de las determinaciones de un período político concreto, que exceden la coyuntura o la manifestación más inmediata de sus elementos. Coyunturas adversas pueden ocurrir sin modificar el cuadro más de conjunto de una situación o etapa política más favorable y, por lo tanto, estar llamada a revertirse en un momento posterior (aunque, en lo inmediato, comprenderla en toda su especificidad sea muy importante para no equivocarse a la hora de formular una política revolucionaria). Porque si bien las cosas adquieren concreción de coyuntura en coyuntura, las escalas temporales que determinan la realidad de largo, mediano y corto plazo se superponen, dando lugar a un determinado ordenamiento de las relaciones de fuerzas.

Más allá de lo anterior, existen momentos trascendentes (históricos, por así decirlo) donde determinada circunstancia o factor modifica el cuadro en su conjunto. Para medir las cosas en su justa dimensión, cabe tener presente esta superposición de temporalidades que entraña toda situación política para entender el alcance de la modificación que ha ocurrido bajo determinadas circunstancias.

Marx hablaba de época histórica dándole al concepto un carácter fuertemente estructural vinculado al ascenso y agonía del capitalismo (o cualquier otra formación económico-social) como subproducto de determinada relación entre fuerzas productivas y relaciones de producción, donde las últimas se terminaban transformando en obstáculos o camisas de fuerza para el desarrollo de las primeras. También se ha utilizado la categoría de “época de la revolución socialista” a partir de la I Guerra Mundial en 1914, como para dar cuenta del hecho más general de que bajo el capitalismo en el último siglo, las circunstancias generales estaban maduras como para plantear la actualidad de la pelea por el socialismo vinculado a la maduración de los factores objetivos a partir del desarrollo del proletariado como clase. En las circunstancias particulares de los años 30, Trotsky había ido incluso más lejos, planteando que esas condiciones se habían comenzado a pudrir un poco.

Si acordamos en dar un mayor peso económico- estructural a la categoría de época (precisamente esa contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción que se abre a partir de determinado momento en toda formación económico-social), ya cuando nos remitimos a la de ciclo político o etapa hacemos más hincapié en las determinaciones o rasgos políticos de todo un período. Por ejemplo, está claro que la caída del Muro de Berlín pareció abrir un ciclo político caracterizado por la ausencia de la revolución social (aunque, al mismo tiempo, desbloqueara históricamente su resurgimiento en sentido socialista).

Cuando hablamos de ciclo político o etapa podemos fijar más la atención en determinadas características políticas generales de temporalidad larga y que identifican todo un período. Ahora bien, la situación política ocupa un lugar intermedio entre ciclo o etapa y coyuntura. Es decir, la definición de situación se encuentra en un lugar que no es el de las determinaciones económico-estructurales o del ciclo político más de conjunto, pero tampoco de la coyuntura. En todo caso, configura un momento fuertemente marcado por los rasgos políticos de un determinado período (por unas relaciones de fuerzas que van a marcar en un sentido u otro un período que puede abarcar alrededor de uno o dos años, por ejemplo).

A modo de ejemplo podríamos hablar del ciclo político que se vive en Latinoamérica desde comienzos del nuevo siglo, muy distinto a los del ciclo de los años 90, pero dentro del cual, en distintos países, sus situaciones nada tienen que ver con las del momento de apogeo de las rebeliones populares que marcaron países como Venezuela, Argentina o Bolivia años atrás. O la situación actualmente en el mundo árabe, que vive un ciclo de conjunto de rebelión popular, pero donde los contrastes de país a país en sus cambiantes situaciones es muy agudo.

La cuestión, en todo caso, es no marearse ni caer en esquematismos. Sea con estas categorías o con otras, de lo que se trata es de atrapar, apreciar en toda su concreción un momento político determinado de manera tal de llevar adelante una política revolucionaria adecuada. Y esto requiere una mirada integral que capture todos los elementos en juego, en su interacción; que logre, en cada caso, comprender cuál es el determinante principal (que no será siempre y necesariamente el económico, que sólo lo es en última instancia); y que, a la vez, no pierda de vista que todo recorte que hagamos de un momento determinado de la realidad opera siempre en un contexto mayor que está ahí para fijar el límite de las cosas. Porque, en definitiva, esa captura de momentos, esa caracterización de la coyuntura o situación en la cual se va a actuar, es parte del ABC del quehacer político.

3.3 Crisis orgánicas y reabsorción de las revoluciones

Intentaremos ahora ahondar en el tema introduciendo algunas de las categorías de análisis del marxista italiano Antonio Gramsci, de gran riqueza. Gramsci fue uno de los grandes exponentes de la tradición del marxismo revolucionario, más allá de que el aislamiento en el que quedó le impidiera tomar una postura clara respecto de la burocratización de la ex URSS y la histórica batalla de León Trotsky al respecto (equivocadamente, tendió a darle la razón a Stalin en sus planteos de “socialismo en un solo país).[5]

Gramsci no comprendió las posiciones de Trotsky, pese a que a comienzos de los años 30 defendió sus mismas posiciones acerca de la importancia del frente único obrero de comunistas y socialdemócratas contra el fascismo (cuando el stalinismo definía a los segundos como “socialfascistas” y se negaba a ningún acuerdo con ellos). Lo paradójico del caso es que defendiendo las mismas posiciones que el gran revolucionario ruso, se dedicó a polemizar erróneamente contra Trotsky y su teoría de la revolución permanente, a la que veía “caduca” para los países de Europa occidental. Para sumar confusiones, hay que agregar la utilización y difusión reformista de su pensamiento, primero en manos del PCI (Partido Comunista Italiano) y luego de los pensadores socialdemócratas. Un operativo que continúa hasta nuestros días, ahora desarrollado por los populistas de nuevo cuño que subrayan sobre todo el concepto de “nación” y caen en formulaciones de revolución por etapas.

Lo anterior, sin embargo, no menoscaba la veta revolucionaria de su pensamiento ni el valor de sus enseñanzas. Es inmensa la riqueza de algunas de sus categorías de análisis político y la densidad de su elaboración acerca de la política y los problemas de construcción partidaria; Gramsci era un dirigente de partido, el más importante del PCI cuando fue detenido en 1928. Al respecto, tiene interés el estudio de su pelea por poner en pie de guerra al PC italiano contra oportunistas del PS como Turati y ultraizquierdistas como Bordiga y todo el arco iris intermedio.

De entre las categorías gramscianas más interesantes, queremos destacar principalmente dos: la de crisis orgánica y la de revolución pasiva, que sirven para acrecentar el cúmulo de herramientas de análisis político del marxismo revolucionario (muchas veces, lamentablemente, empleadas de manera simplista y por fuera de la riqueza de los procesos históricos que le dieron origen). Se suman a categorías como situación revolucionaria, crisis revolucionaria, vacío de poder, crisis de dirección revolucionaria, trabajadas por Lenin, Trotsky o Rosa Luxemburgo (ésta última, en particular, contribuyó con sus categorías de huelga de masas y otras relacionadas con las experiencias de acción desde abajo de la clase trabajadora). Esas categorías se construyeron a partir de la riqueza del período histórico en el que les tocó vivir, marcado por la actualidad de la revolución socialista en el sentido más clásico del término.

Volviendo a Gramsci, digamos que con crisis orgánica se refería a una situación no coyuntural en la que está puesta en cuestión la dominación misma de la clase explotadora. Una crisis orgánica remite al hecho de que, tal como está organizado, el régimen de acumulación, el régimen político y la forma de Estado que le son propios ya no van más, y se debe ir a un nuevo punto de equilibrio, en un sentido u otro, lo que resuelve en el marco y por intermedio de una crisis. Se ve entonces que la categoría funde tanto el plano económico estructural como el específicamente político en uno solo. Se trata de un “todo sintético” cuyo ámbito temporal podría colocarse dentro del de etapa o ciclo histórico, aunque remita, más que a determinaciones puramente “políticas”, a un punto intermedio político-estructural. Ejemplos que combinan una aguda crisis económica con un punto final del viejo sistema de partidos (o de la forma del Estado, esto es, el régimen político), podrían ser hoy los casos de Egipto, Grecia o España, o, en 2001, la situación que se vivió en la Argentina con el “Que se vayan todos”. Por otra parte, también es característica en Gramsci la aguda categoría de revolución pasiva, que designa cuando, desde arriba, desde el poder del Estado o el gobierno, un determinado grupo explotador se apropia de las banderas de una revolución o rebelión popular para vaciarla de contenido y “resolver” estas mismas demandas de manera distorsionada. En el ejemplo clásico de Gramsci, la revolución pasiva es la que terminó provocando la nunca del todo bien resuelta unificación italiana entre el norte industrial y el sur campesino del país (Risorgimento). A esto se refería Gramsci con “pasivización” de la revolución; lo que en la tradición de nuestra corriente hemos llamado, en igual sentido, reabsorción de los procesos de rebelión popular.

Lo anterior ilustra la riqueza de las categorías de análisis del marxismo, pero agregando un alerta: estas definiciones nunca podrían aportarse desde afuera de los procesos mismos, o de manera mecánica y abstracta. Se deben llenar de contenido y sólo pueden adquirir toda su vitalidad y “florida riqueza” cuando son expresión de una apropiación realmente sustantiva y no formal de las múltiples determinaciones y pliegues de todo proceso real. En ausencia de esto, sólo quedan fórmulas muertas que nada pueden explicar. Llegado el caso, es preferible una descripción seria de los procesos antes que aplicarles definiciones de modo no orgánico, desde afuera, que nada pueden explicar y que fuerzan a la realidad a coincidir con el esquema previo.

3.4 Crisis revolucionarias y organismos de doble poder

Nos queda desarrollar las categorías del análisis vinculadas a los momentos más extremos, cuando lo que se pone en juego es el problema del poder. En ese caso se dice que se abre una “crisis revolucionaria”, un momento donde se observa una pérdida del control de la situación por parte de la burguesía (a la que también se le da el nombre de “vacío de poder”). Esas circunstancias agudas dan lugar en muchos casos a momentos en que se puede decir que “el poder está en las calles” (tal como se vivió, por ejemplo, en el Argentinazo de diciembre del 2001, o en el Octubre boliviano de 2003), en el sentido de que los explotados y oprimidos, con su movilización, son los que marcan la tónica de las cosas. Sin embargo, con eso no alcanza. No alcanza con que el poder “esté en las calles”, aunque sea un presupuesto para ir más allá. Porque una situación así, poco orgánica, siempre se termina reabsorbiendo si no cristaliza en organismos o instituciones que representen realmente ese poder alternativo. Ir más allá es plantear, al calor del desarrollo de la crisis, la necesidad de poner en pie organismos alternativos a los del Estado capitalista. Ocurre muchas veces que el vaciamiento del Estado a la hora de la administración de los asuntos –un subproducto de la aguda crisis gubernamental y de las instituciones del régimen de dominación–, circunstancia en la que nadie se hace cargo de las cosas, da lugar al surgimiento, empíricamente y por necesidad, de organismos populares que desde abajo toman en sus manos los asuntos más graves y urgentes. Esto puede ocurrir a nivel de los lugares de trabajo (comités de huelga) y la coordinación de éstos, y también a escala municipal, sobre una base más territorial. La generalización de estas experiencias y su eventual maduración puede dar lugar a organismos que se vayan centralizando regional y nacionalmente, incluso enlazando lo laboral y lo territorial. Cuanto sucede esto último, comienza a erigirse un doble poder.

Este proceso tiene muchas veces una dinámica más o menos objetiva. Pero también es imprescindible que los socialistas revolucionarios lo alienten: ésta es una obligación número uno, estratégica, en las crisis revolucionarias. El componente principal y decisivo de la política revolucionaria en esas circunstancias es plantear cómo resolver el problema del poder a partir de las nuevas organizaciones de masas en lucha. Porque la tarea de los socialistas revolucionarios es generalizar lo que las propias masas están creando, pero también anticiparse educando y planteando la necesidad de este tipo de organismos y tomar la iniciativa de crearlos donde haya condiciones.

Otro elemento central es el contenido de clase de esta orientación: los socialistas revolucionarios tratamos de darle peso central a la clase obrera en estos organismos. Tratamos de que el elemento estructural, orgánico, de los lugares de trabajo, se combine con el territorial, se amplíe hacia al territorio, pero sin perder de vista que nuestra estrategia es que la clase obrera hegemonice la alianza de clases explotadas y oprimidas que dispute el poder.

Ya cuando comienza la compleja dinámica de la puesta en pie de organismos de poder alternativos, más que un mero “vacío de poder”, lo que comienza a configurarse es realmente una dualidad de poderes, como ocurrió clásicamente en varias de las revoluciones de la primera mitad del siglo pasado, tratándose, en ese caso, de organismos de poder alternativos de la clase obrera como fueron los Soviets en la Revolución Rusa, los Consejos Obreros en el levantamiento en 1919 y 1920 de los obreros en Turín y el norte de Italia, las formas soviéticas emergentes en la Alemania de esos años y tantas otras experiencias de ese período.

Esta dualidad de poderes puede expresarse en organismos de doble poder, aunque también por intermedio de formaciones guerrilleras u otro tipo de organizaciones, como pasó en las revoluciones de la segunda posguerra. En ese caso, el problema fue que no se trató de organismos obreros caracterizados por ser ámbitos de democracia de base o socialista, con el agravante, entonces, de que no pudieron dar lugar a dictaduras proletarias, porque no se trataba de organismos de democracia de bases obreras (y tampoco campesinas, cosa de la que se sabe menos, sino de encuadramiento burocrático de las masas). Es por esto último que, aunque es su obligación intervenir en todo proceso revolucionario tal como es, la estrategia del socialismo revolucionario, confirmada por todos los acontecimientos del siglo pasado, es la puesta en pie de organismos de poder alternativo con centralidad obrera y caracterizados por la democracia socialista. Desde otro ángulo, más vinculado con los aspectos de estrategia revolucionaria y no tanto como mera categoría del análisis, volveremos más abajo acerca de la ciencia y el arte de la insurrección.

3.5 La importancia de la caracterización

Continuando con los problemas del análisis político, en la jerga militante un concepto habitual es el de caracterización, categoría que se nutre de todos los conceptos señalados arriba, pero que es a la vez más general y más específica. Porque por caracterización se entiende cualquier análisis de un fenómeno que tenga que ver con la acción política: una caracterización es la definición que se tiene acerca de un determinado proceso, organización o, incluso, persona (definición que siempre debe ser dinámica, sobre todo, cuando hablamos de un compañero o compañera, que nunca podrían ser evaluados mediante una definición estática o mecánica). Caracterización implica algún esclarecimiento del fenómeno de que se trate. Una caracterización es un análisis, una definición acerca del fenómeno, y a partir de ella se puede realizar, de manera científica y no empírica, una acción sobre el fenómeno dado. La caracterización tiene una serie de rasgos que la determinan: podríamos decir que es, a la vez, analítica y sintética. Porque, por un lado, puede dar lugar a una descripción, un análisis de los componentes del fenómeno del que se trate. Pero, a la vez, caracterización implica síntesis, es decir, una definición y no una lista de rasgos. De allí que la caracterización es un instrumento clave de la acción política, ya que permite llevarla a cabo no de manera empírica o irreflexiva, sino lo más científica y precisa posible.

En síntesis: a partir de las categorías arriba señaladas, se instala esta cuestión general y básica de la acción militante, que es que trata de partir de una caracterización lo más ajustada posible del escenario o fenómeno sobre el que se va a actuar para acrecentar las posibilidades de dar en el blanco y triunfar en la batalla que se avecina.

4) Programa, principios y teoría de la revolución socialista

De los elementos de comprensión de la realidad y de las relaciones de fuerzas entre las clases, debemos pasar ahora a un plano más vinculado con la acción, dejando atrás el mero análisis. Nos detendremos en una serie de aspectos de la actividad militante que tienden a establecer una suerte de puente entre la realidad dada y los objetivos finales por intermedio de la acción sobre ella para transformarla (porque, como decía Marx, los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo y de lo que se trata es de transformarlo).

Aquí entra el problema del programa. En términos muy generales, un programa es un conjunto de tareas que están planteadas para resolver un determinado problema, de cualquier tipo que sea. Claro que ya un programa político es una suerte de síntesis de los objetivos que se da una determinada organización –un partido, movimiento o el instrumento organizativo que sea– para transformar el estado de cosas de una sociedad.

Un programa político tiene dos planos que se combinan íntimamente, pero que deben ser tomados por separado. Por una parte, todo programa supone un análisis de la realidad de la que se trate; no puede formularse en el aire, en el vacío o arbitrariamente: necesariamente debe partir del terreno real de los problemas que está planteado sean resueltos.

Pero el programa tiene un segundo aspecto que podríamos definir como más “subjetivo” o “finalista” (en el sentido de los propios fines, aunque necesariamente se desprende de las determinaciones objetivas y de lo que es necesario para transformar la realidad), y que hace al tipo de respuesta que se le dé a esos problemas. Claro que del propio análisis, científicamente, se desprenderá la radicalidad de las respuestas necesarias. Pero esto sigue estando todavía en el plano objetivo de las cosas. El elemento subjetivo es que darse un programa ya es una acción: un llamado a la acción bajo determinados parámetros. “Sólo el que quiere fuertemente identifica los elementos necesarios para la realización de su voluntad”, decía agudamente Gramsci. Porque un programa que nada tenga que ver con una acción transformadora, revolucionaria sobre la realidad, no es tal, no es un resorte para una acción sobre la realidad. En todo caso, no es un programa revolucionario; será otra cosa, uno reformista o conservador.

Pero antes de continuar con la problemática del programa, previo a él y referido a los fundamentos más generales de la política revolucionaria, están los principios. Adelantémonos a señalar que los principios son una serie de criterios, nudos o aspectos profundos, estructurales y generales, aplicables a la generalidad de la acción política revolucionaria, y que funcionan como líneas directrices o parámetros más de conjunto de la acción socialista. Decía Nahuel Moreno que los principios son pocos, no multitud, y son muy claros. Se desprenden de la propia formación de clases de la sociedad y se vinculan con los presupuestos que están necesariamente colocados para terminar con ella.

Por ejemplo: es de principios para los socialistas revolucionarios que la clase obrera no se mezcle en ningún partido y, menos que menos, gobierno en común con la burguesía. Es un principio simple, como se ve, y se llama defensa de la independencia política de los trabajadores. Es un principio socialista que éstos deben organizarse políticamente con instrumentos propios, de manera separada de la clase explotadora. Es de principios, también, el apoyo incondicional a toda lucha de los trabajadores, de los explotados y oprimidos, dirija quien la dirija. Es de principios que en esa lucha estamos siempre del lado de los explotados y oprimidos, nunca del lado de los explotadores u opresores.

También es de principios que en toda lucha impulsamos siempre la libre autodeterminación de los trabajadores. Que más allá de todas las consideraciones tácticas que se puedan hacer, nos caracteriza la lucha por la acción cada vez más autodeterminada de la clase obrera, y que estamos en contra de cualquier forma de sustituismo social de la clase obrera en la revolución socialista. Se trata de algo que, después de las experiencias del siglo pasado, para nuestra corriente es axiomático. Por eso mismo, los socialistas revolucionarios estamos en contra de la burocracia sindical, agente dentro del movimiento obrero de la burguesía.

Claro que hay algunos principios más; por ejemplo: nuestra perspectiva internacionalista, de socialismo internacional, en contra del “socialismo en un solo país” (o formulaciones nacionalistas del tipo “socialismo americano” en boga hoy en algunas corrientes latinoamericanistas). Pero los principios no son multitud, sino unos pocos criterios generales cuya infracción hipoteca irremediablemente cualquier política que se pretenda revolucionaria.

Por esto mismo, los principios no pueden ser nunca moneda de cambio; se desprenden de las determinaciones más generales e históricas de la lucha de clases contra el capitalismo y por el socialismo auténtico, y su infracción cuestiona el carácter revolucionario de la política y la organización que la cometa, justamente porque cuestiona los fundamentos mismos para que esa acción pueda ser realmente transformadora. Lo mismo cabe aclarar respecto a otro problema principista: la actitud respecto del parlamentarismo. Participamos obligatoriamente en las elecciones y el propio parlamento, porque es la única manera de desautorizarlos frente a las masas. En esto no puede haber ningún infantilismo, so pena de no poder disputar políticamente a las grandes masas. Pero lo hacemos de manera subordinada al impulso a la acción directa de los trabajadores. Y trabajamos en la perspectiva de su acción directa y organización independiente, de sus propios organismos de lucha y poder, de la democracia directa de los explotados y oprimidos en oposición a las formas representativas de la democracia burguesa. Pero esto nos lleva directamente al debate de reforma y revolución, que veremos enseguida.

4.1 Reforma y revolución. El surgimiento histórico de la clase obrera

Lo primero a señalar es que todo programa se desprende de la formulación de una determinada teoría de la revolución, que no es otra cosa que el análisis de las condiciones necesarias para lograr la transformación socialista de la sociedad, las fuerzas motrices a tal efecto. De ahí que formulaciones como “reforma o revolución” y “revolución por etapas o revolución permanente” hayan surgido del crisol de esa pelea estratégica: del debate acerca de las condiciones y vías para transformar la sociedad capitalista.

El siglo XIX fue contradictorio acerca de las posibilidades de transformación social de la mano de la clase obrera, porque, aunque deformadamente y con una serie de inercias, la burguesía todavía lograba resolver un conjunto de tareas históricas. La idea de “revolución desde arriba” surge, justamente, sobre este fondo histórico, aunque este carácter revolucionario de la burguesía se fue agotando con el desarrollo histórico de la clase obrera, que le fue limitando cada vez más los márgenes de maniobra. De ahí que la burguesía fuera trasmutándose en una fuerza cada vez más conservadora y reaccionaria; una clase que ya estaba en el poder y temía como a la peste a la clase obrera. Sin embargo, todavía en ese siglo se pudo apreciar la unificación capitalista industrial de EE.UU. en la guerra civil bajo la égida de Lincoln (que acabó en gran medida con el esclavismo y tuvo ribetes de verdadera “revolución social”) o la unificación alemana a cargo de Bismarck. Sin embargo, ya otras tareas históricas en manos de la burguesía no lograban ser saldadas de manera tan categórica, como fue el caso del Risorgimento italiano tan bien analizado por Gramsci, por no hablar de los países coloniales o semicoloniales que tienen hasta el día de hoy un conjunto de tareas nacionales y democráticas pendientes.

Por esto, ya en el siglo XX las cosas cambian completamente. El siglo despuntaba con la revolución de 1905 en Rusia que, como señalara Trotsky, mostraba que el siglo XIX “no había pasado en vano” y marcaba el surgimiento histórico de la clase obrera y, por lo tanto, la actualidad de la revolución socialista. La burguesía ahora devenida en imperialista se trasmutaba en una fuerza abiertamente contrarrevolucionaria, que no dudó en provocar el baño de sangre que resultó ser el siglo XX. Entre estas verdaderas regresiones históricas impuestas por el capitalismo en el siglo pasado está el caso del nazismo y las dos guerras mundiales, por no hablar de la bomba atómica y la parte que le tocó en esta historia a la burocratización de la ex URSS[6]. Hoy mismo, la consigna de socialismo o barbarie se actualiza con un mundo que sigue armado hasta los dientes e impide descartar la eventualidad de nuevos conflictos bélicos, en la medida en que la crisis económica mundial no logre ser resuelta.

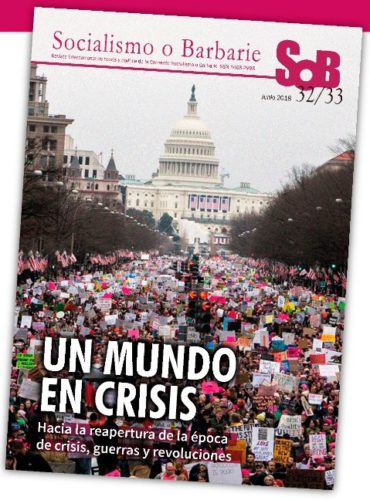

El contexto epocal es que a partir de 1914 las tendencias a la regresión capitalista se transformaban en un hecho, y si es verdad que el desarrollo de las fuerzas productivas siguió en marcha (no se verificó una regresión absoluta de las fuerzas productivas, como muchas veces se creyó, sino más bien un desarrollo contradictorio de productivas y regresivas), esto ocurrió como parte de una época, ella sí, de decadencia relativa en el sentido histórico del término: la época de crisis, guerras y revoluciones que estamos viviendo, y que podría estar reabriéndose con la actual crisis mundial.

Esto último es lo que pone límites al reformismo. No es que no se sigan verificando reformas. Pero se trata de un reformismo de mucho más corto alcance, sin perspectivas históricas, para no agregar que dichas reformas, cuando ocurren, lo hacen en todo caso en un contexto donde la tónica global de las últimas décadas de capitalismo neoliberal ha sido de regresión y no de progreso.

Fue sobre ese fondo histórico abierto por la I Guerra Mundial y la Revolución de Octubre que se afincó la teoría de la revolución permanente como teoría de la necesidad y posibilidad de la revolución socialista para transformar la sociedad. De allí la oposición entre la revolución por etapas (reformista en lo que hace a la transformación del sistema) y la revolución permanente, que no reconoce la posibilidad de ninguna etapa intermedia progresiva de transformación social en condiciones en que la “progresividad” del sistema ha quedado históricamente cuestionada desde hace más de un siglo[7]. Y si bien el sistema se caracteriza por vivir constantes transformaciones, lo progresivo de estas transformaciones, sus posibilidades de resolver los problemas estructurales en un sentido progresista para el conjunto de la humanidad, ya no está a la orden del día. Por el contrario, la alternativa es más que nunca el socialismo o la barbarie, dado el peligro que supone para el desarrollo de la fuerza de trabajo y la sana reproducción de la naturaleza, el capitalismo mundializado de hoy[8].

4.2 El programa de reivindicaciones transitorias

A partir del siglo XX se establece una dialéctica particular respecto del programa revolucionario. El capitalismo se ha transformado de régimen progresivo en regresivo, razón por la cual es muy difícil arrancar de su seno conquistas históricas, que no tengan marcha atrás. Por esta misma razón es que también el programa debe cambiar, o ser formulado de manera distinta.

No es que se excluya la lucha por reformas; de ninguna manera esto es así, sobre todo porque toda verdadera reforma sólo puede ser el subproducto de una lucha revolucionaria de la clase obrera[9]. Pero en todo caso, el problema es desde qué perspectivas se encara esa lucha por reformas. Porque si es muy difícil arrancarle conquistas históricas a la clase capitalista, y si cada conquista que obtengamos en la lucha está sometida a una fuerte provisoriedad (mientras el sistema capitalista no sea barrido), entonces necesariamente cada logro o reivindicación debe estar encadenada a otra hasta llegar al derrumbe del orden social. Y esto establece ya otro matiz o especificidad: que a partir del siglo XX, en puridad, sin tirar abajo el sistema no hay manera de resolver de manera no sólo consecuente sino duradera ninguna reivindicación. De ahí que la perspectiva anticapitalista se plantee no por capricho sino por una profunda necesidad: no ver socavadas o vaciadas las conquistas desde el momento mismo de ser obtenidas.

Es así, entonces, que tiene su nacimiento el sistema de reivindicaciones transitorias, vinculado de manera orgánica a una teoría de la revolución: la teoría de la revolución permanente. Quien sistematizó ambas concepciones fue León Trotsky, el más contemporáneo de los marxistas revolucionarios de la primera mitad del siglo pasado, a quien le tocó encabezar la batalla contra el stalinismo y llegar a vivir el desencadenamiento de la II Guerra Mundial. Ese sistema de reivindicaciones transitorias, ese programa de transición, está presidido por una lógica: cada reivindicación debe estar inserta en un sistema, debe estar lógicamente encadenada a una superior, debe estar pensada y asumida como parte de un proceso de movilización permanente, donde a partir de un logro inmediatamente se plantee uno superior, hasta por la necesidad de no volver a perder o ver vaciada de contenido la reivindicación recientemente obtenida.

Nada de esto quiere decir que para Trotsky sólo vale la lucha por el objetivo final. Se trata de una caricatura de su pensamiento, una vulgarización en la que cayó, lamentablemente, el propio Gramsci, que nunca entendió la teoría de la revolución permanente. La comprendió como una teoría de la “ofensiva permanente”, que en el terreno de la doctrina militar Trotsky había desechado expresamente por “inservible” y “ridícula”. De este modo, en realidad, Gramsci estaba habilitando sin quererlo una interpretación reformista de su propia elaboración, como señalara correctamente el marxista inglés Perry Anderson. Según Anderson, Gramsci prácticamente teorizó la idea de que la “guerra de maniobras” correspondía al Oriente “atrasado” (el asalto al poder estilo Revolución Rusa de 1917), mientras que en el más “avanzado” Occidente (como Italia), correspondía más bien una “guerra de posiciones”. Algo que fue interpretado por los reformistas como una orientación consistente en la pelea dentro de las instituciones del estado y el régimen capitalista.

En realidad, en Trotsky el programa está íntimamente vinculado a la teoría de la revolución. Y esa teoría de la revolución, a partir del siglo XX, indica que la obtención consecuente de las tareas democráticas mínimas, económicas o nacionales no se puede lograr en los marcos del sistema sino como parte de la revolución socialista, nacional e internacional, encabezada por la clase obrera.

Esto para nada niega sino que reafirma que la pelea siempre comienza por las reivindicaciones más elementales: de ahí que se hable de un “sistema de reivindicaciones”, que debe partir justamente de las más elementales.

Pero en caso de obtenerlas, ¿cómo se establece el puente con las siguientes? En el fondo, es sencillo, ya que es algo que compartían los grandes socialistas revolucionarios de comienzos del siglo XX (aunque hoy, en general, se pierda de vista por el carácter tan estrechamente reivindicativo de la izquierda): las más grandes conquistas son siempre en materia de conciencia y organización independiente. El soporte material son los logros obtenidos en materia de salario o condiciones de trabajo, por ejemplo. Pero en última instancia, la clave de todo es cuánto ha dejado la lucha en materia de politización de los trabajadores, de su organización sindical y política independiente y democrática. Se trata de una clave estratégica que la mayoría de las fuerzas de la izquierda revolucionaria, sorprendentemente, suelen perder de vista, pero que hace a una preocupación característica de nuestra corriente, que tiene como divisa ayudar a que la clase obrera y su vanguardia sean los actores reales de la revolución. Esta clave estratégica inspiró todo el clásico debate de Rosa Luxemburgo con Karl Kautsky acerca de la huelga de masas[10].

De ahí proviene otra derivación, vinculada a la construcción del partido: intervenir en un conflicto obrero y no lograr captar, acercar obreros, no lograr construir el partido al calor de esa intervención, es sindicalismo y nada más que sindicalismo (al igual que no hacer avanzar la politización de los compañeros en lucha). Si es instrumentalismo atender a esa construcción partidaria desentendiéndose de los intereses generales de la lucha, algo que vemos con frecuencia en la izquierda, un error simétrico en el que cae muchas veces esa misma izquierda, es intervenir de manera sindicalista, esto es, subrayando sólo los intereses inmediatos de la lucha y no plantearse nunca la elevación a los intereses generales de la misma clase. Volveremos sobre esto más adelante.

Esta intervención sindicalista (este “economicismo”, lo llamaría Lenin), es también una de las características del reformismo o del autonomismo y el populismo de “izquierda” tan de moda hoy, y que tiene como una de sus divisas que toda lucha económica sería, por sí misma, “política”. En esto es interesante volver al Qué hacer, que en muchos aspectos parece escrito para los problemas de hoy. Por su parte, los teóricos del “qué no hacer”, autoproclamándose “actualizadores del marxismo”, en realidad no hacen más que volver a muchas de las posiciones economicistas de la primera socialdemocracia rusa (“dar la lucha económica en el terreno económico”), formulaciones que también pueden observarse, por ejemplo, en el Korsch de los años 30[11].

Son precisamente estos enfoques los que busca evitar la concepción del programa de reivindicaciones transitorias: más allá de que las relaciones de fuerza varían, dando lugar a matices y concesiones en distintos momentos, el período histórico del capitalismo que nos toca vivir plantea que no puede haber ninguna resolución consecuente a las tareas planteadas si no es sobre la base de una perspectiva anticapitalista. Y, podríamos agregar, a la luz de las revoluciones de la segunda posguerra, esa perspectiva anticapitalista, para dar lugar a una resolución consecuente y duradera de las tareas, debe concretarse como una revolución propiamente socialista que le dé el poder a la clase obrera. Ninguna forma de sustituismo social ha podido resolver el problema, tal como lo ha demostrado la experiencia histórica (ver al respecto la polémica que desarrollamos años atrás con Valerio Arcary: “El recurso al sustituismo social”, Socialismo o Barbarie 21).

4.3 Forma y contenido de las consignas

Desde ya, la acción política nunca se reduce a “tirarle todo el programa por la cabeza” a los trabajadores. El programa sólo establece el criterio más general y total de la acción. Pero para cada circunstancia concreta no se aplica todo el programa, sino aquellos puntos correspondientes a ella, que si bien hacen a un todo orgánico con el conjunto del programa, remiten a la situación específica.

Las reivindicaciones que corresponden a cada circunstancia concreta son las que dan contenido a la política. Se expresan, en general, bajo la forma de consignas, es decir los puntos específicos que se plantean como respuesta a la situación en cuestión. Esas mismas consignas, eventualmente, se agitarán o propagandizarán a la hora de la acción política. Pero las consignas tienen otra determinación adicional. Por su contenido, deben tener la materialidad de ser una respuesta revolucionaria adecuada al problema que está planteado resolver. Pero por su forma, sólo pueden partir del nivel de conciencia del sector de intervención de que se trate. Esta forma no es secundaria: si la consigna no parte del nivel de conciencia real, corre el riesgo de transformarse en una abstracción, en un planteo incapaz de adquirir fuerza material, terrenalidad, de ser tomada en sus manos por los trabajadores para ser llevada adelante.

Inclusive, por su propio contenido, las reivindicaciones poseen el carácter transitorio que señalamos más arriba: no se puede dar por toda respuesta a todo problema con “dictadura del proletariado” (característica de algunas sectas). Decir eso no es formular un programa de transición, sino responder a los trabajadores con el programa máximo, y de manera incapaz de hacerse comprender. Este “maximalismo”, que hoy no está de moda, era una suerte de mecánica respuesta izquierdista al oportunismo característico en la vieja socialdemocracia de finales del siglo XIX, con su separación del programa mínimo (para todos los días) y máximo (para los días de fiesta).

Por el contrario, el método del programa de transición es ir formulando un conjunto de consignas, una encadenada detrás de la otra, que por su lógica deben conducir a la comprensión de la necesidad de la revolución socialista. Este programa de transición y sus consignas deben ser formulados de tal manera que partan de los problemas reales y del nivel de conciencia real de los trabajadores para que puedan ser comprendidos por éstos.

Tampoco se trata de que la izquierda revolucionaria “invente” las consignas y las lleve “desde afuera” a los explotados y oprimidos. Las más de las veces las tareas se revelan por sí mismas en el desarrollo de los acontecimientos. No hace falta inventar nada al respecto, sino tomar las reivindicaciones, las necesidades que expresan los trabajadores en sus luchas y, en todo caso, generalizarlas, darles una perspectiva de conjunto. Lo que aportan los revolucionarios, lo que aporta el partido es, justamente, esa generalización y la conexión de cada reivindicación (que habitualmente aparece como aislada, separada) con la totalidad de la lucha por la transformación social, o, lo que es lo mismo, con la necesidad de elevarla al plano político. Aquí, como estableció clásicamente Lenin, es imprescindible la labor del partido revolucionario. Porque a la clase trabajadora se le hace habitualmente muy difícil pasar del nivel de las reivindicaciones económicas mínimas o sindicalistas a las reivindicaciones políticas de conjunto, las que, en definitiva, apuntan al poder político de la clase obrera.

Recapitulando, las reivindicaciones parten de las necesidades y tareas más urgentes y se deben encadenar en un todo orgánico que apunte al poder del proletariado. Pero, a la vez, esas mismas reivindicaciones deben ser formuladas de manera tal que, o parten de reivindicaciones propias de las masas laboriosas, o deben ser formuladas de una manera que sea comprensible, acorde con el nivel de conciencia real de los trabajadores.

Al respecto, una confusión que debe evitarse es decir que el contenido de las reivindicaciones debe ajustarse al nivel de la conciencia. Esto sería puro oportunismo, como explicaba Nahuel Moreno en un folleto de comienzos de los 80 que sigue siendo de actualidad, La traición de la OCI. Porque, por su contenido, las consignas deben significar siempre una respuesta revolucionaria y real al problema materialmente planteado; lo que varía en cada caso es la forma en que se formulan, y es este aspecto, el de la formulación, el que está supeditado al nivel de conciencia.

Veamos un ejemplo. Bajo un gobierno un frente popular, un gobierno de conciliación de las clases, al frente del ejecutivo están organizaciones del movimiento de masas. Es evidente que el movimiento de masas lo considerará su gobierno, confiará en él, cuando, en realidad, no se trata realmente de su gobierno, sino que está a cargo del poder para mejor gestionar los intereses capitalistas en riesgo. Por su forma, le haremos demandas a dicho gobierno teniendo en cuenta las expectativas que se han posado en él. Puede ser por la vía de hacerle exigencias, o planteos del tipo “nuestra organización no confía en el gobierno, pero como la mayoría de los trabajadores y campesinos sí lo hacen, les proponemos que le exijan al gobierno” tales o cuales reivindicaciones. Ahora bien, por su contenido, esas reivindicaciones deben responder a los problemas reales y apuntar a la incapacidad del gobierno –que no quiere ir más allá del capitalismo– para resolverlas; de esta manera, ayudaremos a las masas trabajadoras a hacer la experiencia con él.

Éste es el modo revolucionario de formular el problema. La manera reformista es no exigirle al gobierno “cosas que no pueda satisfacer”, “no quedar sectarios porque las masas confían en él” o, incluso, porque eso sería “hacerle el juego a la derecha”. Se trataría de formular sólo las demandas que el gobierno pueda satisfacer para no dejar en evidencia sus límites reformistas. Más aún: habría que apoyar al gobierno de frente popular en toda medida “progresiva” que tome, con lo que, en definitiva, se termina hipotecando la perspectiva independiente con el argumento de que otro camino nos aparta de las masas que confían en el gobierno. Eso es oportunismo y nada más, y es la ubicación actual de todo un conjunto de corrientes en Latinoamérica frente a los gobiernos de Chávez, Morales y el kirchnerismo. Así, reeditan todos los tópicos del “socialismo nacional” del siglo pasado: sus posiciones de “apoyo crítico” y “latinoamericanistas”, de renuncia a la independencia política, se formularon clásicamente en oportunidad de los gobiernos de Perón, Cárdenas, Paz Estensoro, el movimiento de Haya de la Torre en Perú, etc.

Aquí, la política, no sólo por su forma sino por su contenido, consiste en apoyar a esos gobiernos capitalistas, es decir, lo opuesto a una política revolucionaria. Y esto ocurre simplemente en función de formular un programa, una política y unas consignas que no parten de las necesidades reales, y a partir de ellas tener en cuenta el nivel de conciencia de las masas, sino, por el contrario, sólo tiene en cuenta el nivel de conciencia, sacrificando la respuesta materialista revolucionaria necesaria para resolver los problemas, y que sólo puede conducir a donde esos gobiernos no quieren ir: más allá del capitalismo, hacia la revolución socialista y el poder de la clase obrera.

4.4 Teoría de la revolución y teoría de la transición al socialismo

Al programa por la revolución socialista le sucede otro que atañe a las características o determinaciones de la transición al socialismo una vez que la clase obrera toma el poder. De más está decir que, como la teoría de la revolución, la de la transición es profundamente internacionalista. Inevitablemente, en cualquier país donde se haga la revolución, las limitaciones y estrecheces serán inmensas, y el propio proceso de transición en ese país será parte orgánica y siempre subordinada al impulso de la revolución internacional, del objetivo de llegar a impactar en los principales países del globo, de la tarea de subordinar las relaciones de estado al incondicional impulso de la lucha de clases como punto de apoyo principal del gobierno revolucionario.

Digamos entonces que la teoría de la transición debe tener tres puntos de referencia. El primero, ya señalado, es el impulso de la lucha de clases internacional. El segundo, el poder de la clase obrera. No hay ninguna posibilidad de que pueda perdurar una dictadura “burocrática” del proletariado. La dictadura del proletariado es la más amplia democracia socialista en relación con la clase obrera como sea posible, y es el poder de esa misma clase obrera por intermedio de sus organismos, programa y partidos.

El desalojo de la clase obrera del poder como hecho político (y no sólo supuestamente social, mediante la restauración del capitalismo) liquida el carácter del estado como Estado obrero. Esto nos lleva a la tercera condición. El proletariado en el poder organiza la economía de la transición sobre la base de tres reguladores: la democracia obrera, la planificación socialista y el mercado. La transición, para marchar a buen puerto, implica la combinación dialéctica de estos tres reguladores, mecanismos que se diferencian tajantemente tanto de los modelos de falso “socialismo de mercado” como del igualmente falso camino de la “economía de comando”, donde lo que manda es la sola planificación de la burocracia, tras haber liquidado todo atisbo de democracia obrera y, además, buscando sacudirse el necesario control del mercado y los consumidores. La clase obrera en el poder nos reenvía a la primera condición: la extensión de la revolución mundial, no sólo por las obvias razones políticas sino incluso por las meramente económicas: la obra de la transición siempre será inevitablemente limitada (independientemente de si logra progresos) en la medida en que todo desarrollo de las fuerzas productivas en un país atrasado y, por añadidura, aislado, siempre tendrá un margen muy estrecho. Ese desarrollo va a reclamar una cada vez mayor relación con el mercado mundial, algo que está en la dialéctica de las cosas (desde la necesidad de crecientes importaciones de medios de producción a las exportaciones de los productos competitivos internacionalmente).

La teoría de la revolución y de la transición tiene un vínculo muy estrecho que se anuda alrededor de la clase obrera efectivamente en el poder y al desarrollo internacional de la revolución como condiciones absolutas para la transición al socialismo. Esta conclusión, por simple y contundente que parezca, no es patrimonio común del movimiento trotskista, que en general aún no logró ajustar cuentas con las concepciones objetivistas y sustituistas que lo marcaron en las décadas posteriores a la II Guerra Mundial.

5) Estrategia y táctica, o cómo aprender a luchar

Establecidos los fines y el programa, quedan los medios para llegar a ellos; ahí entra la estrategia, que sólo puede establecerse a partir de una teoría de la revolución, y las tácticas son parte funcional de esa estrategia. Ya nos hemos referido a la relación entre la teoría de la revolución y el programa. Ahora nos dedicaremos a un abordaje más general de las relaciones entre estrategia y táctica, a partir de la definición que daba Trotsky en Una escuela de estrategia revolucionaria acerca de que el arte de la táctica y la estrategia es el arte de la lucha revolucionaria, el arte de aprender a luchar y ganar. Es un arte que no cae del cielo, que no se puede aprender más que por la experiencia, por la crítica y la autocrítica de las luchas anteriores; un arte que las nuevas generaciones, sin experiencia acumulada anterior, deben tratar de absorber como quemando etapas, si fuese posible.

5.1 Manda la estrategia

La diferencia entre estrategia y táctica es simple: estrategia es la línea directriz que rige el conjunto total de la acción política. En el caso de la guerra, la estrategia es el plan de batalla de conjunto que supone toda una serie de encuentros (o batallas específicas), pero cuya resultante debe ser ganar la guerra destruyendo el ejército enemigo (o dejándolo en posición de no poder seguir luchando). Dice Clausewitz: “La estrategia es el uso del encuentro para alcanzar el objetivo de la guerra”. En el terreno de la política revolucionaria, la estrategia es el conjunto de pasos que se van a seguir para llegar al objetivo de la revolución socialista. Éste es el sentido más general del término, pero también se puede hablar de la estrategia a seguir en ámbitos más recortados, como por ejemplo la estrategia conducente a la pelea por la reorganización independiente del movimiento obrero, etc. En este aspecto, equivale al término “objetivo general”.

En cambio, se llama táctica al plano de la actividad que hace a los pasos o medidas a tomar para cumplimentar tal estrategia. Entre táctica y estrategia ya hay una relación de medios a fines (en el plano técnico, más bien, no en el axiológico, que veremos más adelante), de manera tal que debe haber una congruencia entre ambas.

En el arsenal del marxismo revolucionario hay un conjunto de criterios tácticos clásicos. Por ejemplo, en relación con la burocracia sindical o el reformismo están las tácticas de la unidad de acción, las exigencias, las denuncias, que se combinan con un criterio estratégico que debe presidir toda política revolucionaria: la organización independiente. Luego desarrollaremos esto; ahora señalemos que por táctica entendemos una serie de medios de la acción política que apuntan a obtener los objetivos estratégicos.

Pero volvamos al momento de la estrategia, del ordenamiento de pasos conducentes a la obtención del objetivo buscado. En el caso de la política revolucionaria, el sentido general es, como dijimos, el objetivo de conducir todas las luchas en la perspectiva de la revolución socialista, de la transformación revolucionaria de la sociedad, y, más concretamente, de imponerse, de aprender a luchar y ganar destrozando o quebrando la voluntad del enemigo. En cierto modo, táctica y estrategia remiten al mismo debate que reforma o revolución. Porque la escisión de ambos planos o la jerarquización de los momentos puramente tácticos sólo puede significar concentrarse en los medios perdiendo los fines, o haciendo de los medios un fin en sí (es decir, una recaída en el oportunismo). Por el contrario, en la tradición del marxismo revolucionario, los medios o reformas obtenidos no solamente son subproducto de una lucha revolucionaria sino que son sólo momentos de una pelea encaminada y ordenada estratégicamente en la perspectiva de la revolución social.